Usé una calculadora para confirmar los años de la carta que mi padre le escribió a mi hermano Sebastián en 1978. Ocurrió hace cuarenta años atrás, cuando estudiaba en Union College, en los Estados Unidos. La reproduzco sin recordar cómo llegó a mis manos. Al leerla es como si el pasado se me abriera y me arrastrara en un torbellino de recuerdos y emociones. Me da vértigo pensar que mi padre la escribió cuando era menor que yo en este momento, en el año 2024; esa revelación me deja sorprendido frente a la fugacidad de la vida. Al leerla me sumerjo en una cápsula de tiempo, en una época ya vaporizada, sintiendo que cada palabra es una conexión que desafía la distancia y los años. La carta es más que un simple mensaje, es un puente invisible que me une a quienes ya no están, y me recuerda que aunque todo cambie, el cariño y la memoria persisten.

Como le ocurrió a Sebastián, yo también partí joven hacia el extranjero, hacia los Estados Unidos, arrancando del cálido refugio que significaba mi casa, mis padres, mi familia y mis amigos. Sentí que la seguridad se me rompía, dejándome a la intemperie, vulnerable y desorientado. Perdí ese tejido que me sustentaba, esa red invisible de afectos y costumbres que me daban sentido y fuerza cada día. Pero en medio de esa soledad y distancia, encontré un consuelo inesperado en las huellas de las cartas que nos escribimos. Esas palabras hechas a mano, logran devolverme el barniz de mis padres después de tantos años, cada frase es como una presencia que me acompaña. El lenguaje, en su forma más íntima y sincera, me los devuelve, me los muestra aunque solo parcialmente, y me empuja a recordar con fuerza y ternura una época sin celulares, sin e-mails, sin Xs, sin esa comunicación vertiginosa que tanto me distrae. Fueron tiempos en que cada carta era un tesoro y cada palabra mostraba el peso de la ausencia.

De mi padre guardo el recuerdo luminoso de ver cómo protegía dos o tres fotografías que colgaban sobre el muro de su cuarto. Eran más que simples imágenes, parecían grietas por donde se filtraba la memoria, portales hacia sus raíces y el cariño que nunca dejó de sentir por los suyos. Hoy conservo la copia de una de esas fotos—testigo silente del tiempo—donde, a la derecha y sentada en una silla de madera, aparece su madre, mi abuelita María. Su presencia es serena, y tras esa mirada se adivina una vida de luchas. Detrás de ella, de pie y con el porte altivo de sus dieciocho años, mi padre solo observa, serio, con la corbata ajustada y el rostro tan parecido al mío que al mirarlo, siento que el pasado me atraviesa. Es un instante congelado donde él parece buscar el futuro con la determinación de quien ya ha perdido mucho.

A su lado derecho, veo el rostro desconocido de una mujer que pudo ser su tía Isabel, hermana de su madre. Se asoma entre las sombras. Al costado derecho de mi abuela, se distingue una señora mayor, pero nadie queda vivo para recordarla o pronunciar su nombre con cariño; es de esas presencias que se desvanecen en el tiempo, que ya se han terminado de morir. Quizás era su madre, casada o probablemente viuda de Juan Morales, que no aparece en el retrato.

Ya no quedan sobrevivientes de esa época. Contemplo al niño sentado y siento un desconcierto: tampoco supe nada de él, es como si el tiempo hubiese borrado su rostro y su historia. A su derecha, sentada y con una sonrisa insólita —una que jamás le conocí— distingo a la hermana de mi padre, mi tía Maruza. Esa sonrisa acogedora se le fue apagando con los años hasta desaparecer. En el retrato está todo lo que se perdió, todo lo que nunca pude conocer. Felizmente ella aún vive en mi memoria, aunque me invade la tristeza al comprobar que nunca tuve la oportunidad de compartir con ella, nunca conversamos largo, nunca supe qué la asustaba, qué le gustaba hacer, qué sueños se escondían detrás de su mirada. Esa ausencia me pesa como una losa gruesa, pero que cuando me concentro la logro levantar para verla a ella; casi la toco. Cuando me saludaba, hacía la señal de la cruz sobre mi frente y luego sobre mis labios, como si quisiera protegerme de una amenaza que solo ella intuía, un peligro grave del que yo nunca fui consciente. Detrás de mi tía Maruza se ve la figura de un hombre de terno y corbata que se esfuerza por lucir distinguido, por proyectar una imagen de triunfador. Sus brazos cruzados tras la espalda, su pecho inflado, parecen gritar que ha alcanzado algo importante en la vida, pero su rostro permanece serio, impenetrable, incapaz de regalarle una sonrisa a nadie. Es como si sus logros fueran una barrera que lo separa de los demás, una vitrina fría donde exhibe sólo su propia vanidad.

Mi padre, en cambio, aparece con la mano derecha tocando la silla de su madre, como buscando apoyo, revelando en ese gesto cierta vulnerabilidad. Está solo, sin su padre, a quien ni siquiera conocí en retratos. Esa ausencia me pesa como una sombra que no se disipa. La única que sonríe, la única que parece intentar desafiar el dolor y la distancia, es mi tía Maruza, la que luego dejó de hacerlo y cuyo brillo se apagó sin que nadie lo reconociera.

Recuerdo a mi madre comentando ese retrato. Era un día de verano en Chile, con la luz del atardecer filtrándose por la ventana de su departamento. Me dijo con voz queda y una tristeza apenas disimulada que ese señor de corbata y de brazos escondidos molestó mucho a tu papá cuando era chico. ¿Qué le hizo? ¿De qué manera lo molestó? ¿Acaso también abusó de la confianza de tía Maruza? ¿La ninguneó hasta borrar su sonrisa acogedora? Son interrogantes que siguen resonando en mí, porque la fotografía no revela secretos, solo deja entrever el peso de las historias escondidas, las cicatrices ocultas bajo rostros serios y sonrisas que se fueron.

Mi padre luchó para que nunca nos retratáramos de ese modo, como si quisiera protegernos de las sombras que él mismo había vivido, pero sospecho que sus esfuerzos no bastaron. Contemplo esa fotografía desde Michigan y siento que detrás de cada gesto tenso, de cada mirada perdida, mi padre se empeñaba en construir y conservar una familia unida, aferrándose con uñas y dientes a ese sueño que era su mayor anhelo. Para él, esa era una cruzada: evitar la desintegración de la familia, impedir que nosotros conociéramos la soledad y el dolor que lo marcaron cuando sus propios padres se separaron para quedar a merced de las carencias y el abandono. Su temor a que la historia se repitiera lo impulsó a empujar su vida hacia adelante, a veces a costa de olvidar el pasado y relegar a los antepasados a un rincón polvoriento de la memoria. Al sumergirme en ese pozo gris de hace cuarenta o cincuenta años atrás, reconozco que él, con sus manos siempre tibias, estuvo allí, a su manera, pero presto a ofrecer su ayuda cuando la vida nos golpeaba con urgencia, un susto o una caída. Su presencia era ese refugio cálido que aun en la distancia, me envuelve y me acompaña.

La vida de mi padre estuvo marcada por una lucha constante, una batalla diaria contra las adversidades que rara vez le dieron tregua. Aunque no siempre obtuvo los frutos que soñó, jamás permitió que la derrota lo apagara. Era un hombre de principios, cuya integridad se sentía como un refugio seguro, y cuyo esfuerzo diario fue su mayor legado. Recuerdo cómo se levantaba antes del alba, cuando la casa aún dormía, cargando sobre sus hombros la esperanza y el peso de lo que vendría. Enfrentaba cada jornada con determinación, decidido a protegernos de las privaciones para regalarnos un futuro más amable. A pesar de las caídas, de las derrotas y de las desilusiones que a veces nublaban su mirada, nunca cedió, y en ese sacrificio cotidiano nos enseñó el verdadero significado de la perseverancia.

Mi abuelo paterno nunca apareció en nuestras vidas. No lo conocí, tampoco supe de una historia o anécdota de él. Durante años, su figura fue apenas una sombra esquiva, un vacío. Hace pocos años, en una tarde cálida de verano, mi madre me confesó —mientras la luz se colaba por la ventana y ella se levantaba lentamente de su cama para abrir la puerta de un gran closet— que mi abuelo había sido gay. Aquel secreto, pronunciado en voz baja, flotó entre nosotros como una ráfaga inesperada de verdad y misterio. Pero hasta ahí llegó su comentario, hasta ahí abrió la compuerta hacia esa vida secreta, prohibida, que parecía pesarle en el pecho. Luego se recostó y volvió a hablar de otros asuntos triviales, temas sin importancia que ahora se han desdibujado en mi memoria dejándome la sensación de que detrás de cada silencio de familia se esconde una historia que nunca será contada, pero que puede ser descubierta, o anunciada.

Guardo con cuidado la autobiografía de Blake Morrison, un autor inglés que escribió And when did you last see your father? (¿Y cuándo fue la última vez que viste a tu padre?, Granta Books 1998). No es solo un libro, es un espejo donde se reflejan costumbres de su padre que sin querer, me recuerdan intensamente a Juan. Morrison narra cómo el sentido de familia de su padre se cimentaba en no dejar que sus hijos partieran, en mantenerlos cerca, bajo su órbita, como si el amor fuera también una jaula. Siempre asumió que tenía el derecho a invadir sus espacios, a irrumpir en la intimidad de sus hijos, aun cuando ya eran adultos y buscaban su propio rumbo. Describe cómo sin pedir permiso, se adueñaba de cualquier proyecto de Gill y Wynn (su hija y su marido), y lo tomaba como propio, lo transformaba y lo organizaba a su antojo, sin detenerse a preguntar si era eso lo que ellos deseaban.

Miro hacia atrás y siento ese peso, esa huella indeleble de la apropiación de los espacios que menciona Morrison, ese ambiente de asfixia, ese aire denso que robaba libertad, donde nuestras voluntades parecían desvanecerse bajo la certeza implacable de nuestros padres. Ellos, como si fueran oráculos de nuestro destino, creían saber qué era lo correcto para nosotros, qué decisión debíamos tomar, a dónde debíamos ir, incluso cuando ya habíamos crecido y buscábamos ser dueños de nuestras vidas. ¿Dónde estuvo el límite, ese punto de inflexión en que mis padres, como familia y como pareja, empezaron —o al menos intentaron— reconocernos con nuestras propias historias, a entender que sus hijos, su hija, comenzaban a formar nuevas familias, a amar y elegir parejas distintas, a soñar futuros ajenos a los suyos? Les costó, y muchas veces ese esfuerzo pareció insuficiente: la frontera entre su cariño protector y nuestra necesidad de libertad era difusa, y asumieron que conocían mejor que nosotros lo que nos convenía hacer, y que podían decidir por Felipe, por Sebastián, por Cristóbal o Francisca frente a una eventualidad, un trabajo, una relación. Ese cariño, pero también esa falta de aire, me acompañó por mucho tiempo, y fue en ese forcejeo —entre protección y autonomía— donde descubrí quién era y cuánto costaba romper los lazos sin perder el equilibrio.

En aquellos tiempos, cuando la comunicación se medía en tiempo de espera, donde el correo era la única brújula que nos guiaba a la distancia, las cartas se convirtieron en verdaderos tesoros, y me llegaban impregnadas de emociones que muchas veces me eran difíciles de interpretar. Recibir una carta era como recibir solo un pedazo de quien la enviaba. Recuerdo las de mi padre: su caligrafía desordenada, difíciles de leer, eran el fiel reflejo de su carácter, donde cada palabra estaba cuidadosamente elegida, cargada de cariño y de consejos que intentaban sostenerme cuando sentía el peso del mundo. En una de esas cartas, escrita en 1978 cuando mi hermano Sebastián estudiaba en Estados Unidos, mi padre le contó cuánto representaba la familia para él. Era más que una recomendación: era un susurro y un deseo profundo de que a pesar de nuestras diferencias y los caminos que cada uno había tomado, nunca perdiéramos ese lazo que nos mantenía unidos. Sus palabras mostraban su deseo, o la esperanza de que siempre nos apoyáramos en el otro, especialmente cuando la vida nos sacudiera y necesitáramos volver a casa, aunque solo fuera a través de una hoja de papel.

A la distancia y al releer las cartas, noto la profunda diferencia que existía entre mis padres. Ella, siempre vivaz y chispeante, llenaba sus relatos con anécdotas sobre viejos amigos, costumbres de familia y raíces que parecían abrazarla incluso a través del tiempo. Sus palabras convertían cualquier recuerdo en una fiesta, una celebración de la vida y de los lazos que nos unen a nuestros antepasados, a quienes llegaron antes a este mundo. Mi padre, en cambio, se refugiaba menos en esos análisis del pasado y ponía todo su corazón en hablar de la familia que él mismo había formado, en sus hijos, en el porvenir que imaginaba para nosotros. Veo cómo en la carta que le escribió a mi hermano Sebastián, le subrayó —entre comillas, como si quisiera que esas palabras se le grabaran —la importancia vital que le daba a la familia: “…tu cariño ‘por la familia’ es la mejor recompensa que podemos esperar los padres de un hijo…” Esa frase resuena en mi memoria como una promesa de cariño incondicional, aunque me duele reconocer que para mi padre, la imagen de familia fue a veces estrecha, limitada, incapaz de ver las nuevas formas de amar y de construir un hogar que nosotros nos íbamos forjando. Siento que, detrás de cada palabra había un anhelo inmenso por protegernos, por mantenernos juntos; pero también había una dificultad para comprender los caminos abiertos y las fronteras nuevas que nosotros queríamos traspasar para buscar nuestro propio lugar en este mundo.

Santiago 9 de mayo de 1978

Querido Sebastián:

Mañana es tu cumpleaños, ese día hermoso en que naciste, y todos en tu casa te estaremos recordando. Esta noche te llamaremos por teléfono, porque si lo hacemos mañana 10 de mayo, tenemos temor a que no estés, no te encontremos en tu casa. Ojalá celebres tu cumpleaños con una rica cena en algún lugar agradable y si es posible con buenas amistades.

Sebastián, muchas gracias por todos los esfuerzos que realizas que nos llenan de orgullo y felicidad y que estoy absolutamente seguro de que llegarás a conseguir lo que te has propuesto. Tu cariño “por la familia” es la mejor recompensa que podemos esperar los padres de un hijo.

Mamá con alternativos días buenos y regulares, y feliz cuando recibe carta tuya.

La Francisca está bastante acostumbrada en Viña del Mar y cada día le gusta más su carrera. La dirección de ella es la siguiente: Av. Matta 53 Recreo, Viña del Mar, Chile. Si tienes tiempo escríbele algunas líneas que estoy seguro la ayudarán mucho.

Pablo estudiando como siempre, muy disciplinado y le va bien.

Cristóbal también estudiando con mucha responsabilidad.

A ti, si no te va bien en tus estudios, trata de ayudarte con algún tutor o profesor o pasante; no te preocupes de ahorrar. Tampoco te preocupes si no tienes beca, porque gracias a Dios, puedes estudiar sin necesidad de ella. Lo importante es no perder el rumbo y continuar con esfuerzo, hasta conseguir el fin que te has propuesto. No estudies en forma exagerada tampoco, es mucho más importante la salud física y síquica y que las cosas se vayan arreglando en forma programada.

Sebastián, muchas gracias por toda la felicidad que nos das. Recibe un cariñoso beso de mamá, Pablo, Francisca, Cristóbal y mío.

Juan

Mi cuñado Lucho Cousiño, hoy separado de mi hermana, me comparte por e-mail su opinión sobre la foto de la familia y la llena de significado al recordar una visita que hizo junto con mi padre al Cementerio General. Lucho, con su sensibilidad y respeto, supo conectar con mi padre en ese recorrido cargado de historia y emociones:

Probablemente la que está sentada es tu abuela María Morales Puelma, o quizás su tía Eduviges Fernández Valdivia.

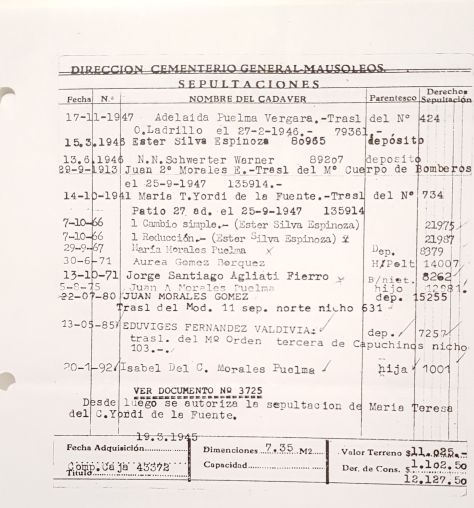

Corría marzo del 2002 y a insistencia de tu padre, Pablo, fui a ver el mausoleo familiar en el Cementerio General. Está en la puerta de Recoleta, cerca del acceso y mirando al Cerro Blanco, desde el ingreso hacia la derecha. Fue comprado por Adelaida Puelma el año 1945. Es una edificación de color mortero gris, cubierta a dos aguas y rejas de fierro pintadas de color verde. Te adjunto las notas que tomé mientras tu padre, recostado, me dictaba los nombres. También te adjunto la ficha del mausoleo, donde se ven los sepultados. Está tu bisabuela, un Agliati, que pensé era el niño de la foto, pero no cuadrarían las fechas. Hay dos tíos tuyos, Juan A. Morales Puelma e Isabel del Carmen Morales Puelma. ¿Los conociste?” ¿El de terno cruzado no será un Agliati?

En una segunda visita al cementerio, la historia de un desconocido, de N.N. Schwerter Warner adquirió un halo misterioso. La cuidadora, María Teresa, con voz temblorosa y calladita le confesó que había muerto niño y olvidado por todos, condenado a la sombra del anonimato, y que su memoria clamaba por algo de justicia. Le insistió que no dejara escapar la oportunidad de desenterrar la verdad, era importante rescatarlo del anonimato para devolverle esa dignidad negada. Impulsada por la urgencia del misterio, ella le abrió el mausoleo y juntos descendieron a la cripta, donde el eco de los pasos se mezcló con la sensación de estar a punto de descubrir una historia que podría cambiar la visión de su familia. Los restos de N. N. estaban envueltos en una bolsa plástica:

Según la cuidadora, los restos de N. N. Schwerter Warner son dignos de ser investigados. Durante la visita y al hablar largamente con ella, me di cuenta de que sabía mucho de quienes “están ahí”, y me abrió el mausoleo y bajé incluso a la cripta. A lo mejor la has visitado y la conoces, ¿estoy contándote una noticia antigua?

María Teresa se enorgullecía de conocer las historias de cada uno de los muertos de “su calle”. En ese entonces se veía de unos 65 años, y ya marchita. Al hablar con esa mujer -vestida con una “pintora cuadrille” azul y blanco, y sobre esa prenda un delantal blanco- me confesó que N. N. era un niño. N. N. Schwerter Warner, y que murió en el 46, todo un niño.

Estos cuidadores tienen encargados los sepulcros por calles, y a ella le correspondía la tercera de Tilo. Viven de un mísero sueldo y cobran a los deudores y visitantes para mantener limpio el lugar. Me sacó la cuenta y pagué algún monto. Ella se abrió más, después de contarle sobre quien era yo, que era Patricio, le dije, yerno de Juan Fierro, hermano de Maruza. Ah, María, me contestó, “la más nueva de aquí”, y me lo contó como sacando cuentas. Sí, Juan hace tiempo que no viene, y agregó en seguida, averigüe, señor, averigüe sobre “el alemancito N. N”. que es un olvidado. Que averiguara bien quien era si acaso estaba interesado en la familia, me dijo. Imagino que quiso decir que debía develarse su historia y al menos saberse quien era, sacarle el N. N. Ahora algo más de 16 años después lo podemos hablar, pero en su momento lo pensé y al dejar la reja del “General” como le dicen aquí al camposanto, preferí callarlo y no tocar el tema con tu padre. Nadie hasta ese momento había revisado el documento que te mando, la ficha del mausoleo donde están los nombres de todos los sepultados.

Acabo de ver el día de esa visita, fue un viernes. Yo estaba vestido de terno. Le avisé a tu padre, pero me dijo que fuera solo, que le contara después; como te digo no le hablé del N.N, nunca he hablado de eso.

No conocía esa historia y me dejó perplejo imaginar la vida de N.N. Schwerter Warner, un niño cuya existencia fue escondida por el velo impenetrable de un secreto de familia. La idea de que pudo haber sido un primo mío, oculto por el que dirán de los adultos, no me sorprende.

María Teresa, la cuidadora, no era solo una testigo: parecía guardar en su mirada la memoria viva de los sepultados en el Cementerio General, sus historias olvidadas. Su hijo, Luis ahora sigue su legado, sosteniendo el recuerdo de los muertos frente a la fragilidad de la memoria. La revelación de un N.N. abandonado, remueve en mí interrogantes nuevas y una inquietud que busca una respuesta. Al tratar de entender el dolor de mi tía Maruza, siento que parte de su tristeza pudo originarse en ese niño, como si una herida pidiera ser vista y registrada.

Lucho me contacta:

Estoy trabajando en un monumento, postulo al monumento en honor a Patricio Aylwin. Es un proyecto complejo y multidisciplinario. Es curioso; de los que estamos en este concurso, el único que lo vio de cerca soy yo. Almorcé varias veces con él en Algarrobo, cuando se juntaba con tu padre. Estoy estudiando los pliegues de los ropajes en las estatuas del cementerio. Aproveché de pasar a ver a la señora del mausoleo Morales Puelma, pero se murió. Se llamaba María Teresa. Ahora su hijo Luis está a cargo de todo, y solo los fines de semana. Me contó que una señora, una tal María Luisa, es la única heredera que visita el mausoleo cada tres meses. Ella le da diez mil pesos cada vez que va y le deja el vuelto. Tiene su sepulcro reservado en la cripta, el de la izquierda superior. Es pariente de un Morales, según dice, Luis. Me dio su número de teléfono para que la llamara y sepa de ella. Es muy viejita, según dichos de Luis. Al preguntarme por qué venía al mausoleo, le dije que por Juan, hermano de María Josefa, la tía Maruza. Se ubicó inmediatamente.

Noto con una mezcla de asombro y desazón que la única persona enterrada ahí y que no pertenece a la familia es María Teresa del Carmen Yordi de la Fuente. Al final de la página, puedo leer claramente el permiso y una explicación que deja todo en orden: “desde luego se autoriza la sepultación de María Teresa del C. Yordi de la Fuente”. Pero dónde está, dónde se encuentra la otra explicación tan necesaria: “desde luego se autoriza la sepultación de N. N. Schwerter Warner”. Busco alguna nota, una línea, cualquier indicio que me explique la presencia de ese niño, pero no logro encontrar nada. No se menciona la autorización para sepultarlo ahí. Ese vacío me genera aún más interrogantes y deja flotando en el aire la sensación de que, incluso después de muerto, el pequeño N. N. continúa invisible, condenado a permanecer al margen de la historia y de su familia, sin voz, sin nombre, sin justicia.

¿Quién fue N.N. Schwerter Warner? Su nombre, marcado por el anonimato y la distancia, resuena entre los muros como un secreto de familia. ¿Por qué tanta sombra alrededor de su existencia? Intuyo que fue víctima del estigma de ser un hijo no reconocido, condenado por las reglas implacables de una sociedad que no perdonaba los errores ni las pasiones prohibidas. Siento a mi tía Maruza llevando sola ese dolor, obligada a ocultar su llanto, a borrar cada rastro de amor y de culpa, soportando el peso inmenso del silencio impuesto por el miedo al qué dirán. La cuidadora pareció ser la única capaz de percibir la urgencia y la esperanza de rescatar esa verdad enterrada. Hoy, al mirar atrás y tratar de armar el rompecabezas de nuestro pasado, la historia de N.N. Schwerter Warner resplandece y pide ser reconocida, ilumina rincones oscuros y me invita, por fin, a reconciliarme con mi historia y mis fantasmas.

He llegado a una edad en la que incluso las explicaciones más insólitas parecen encajar en el rompecabezas de la vida, son como piezas rotas que finalmente encuentran su lugar. Sumo y resto, juego con los números como si fueran lanzados por el destino para investigar lo que podrían revelan las fechas: mi tía Maruza nació el 6 de abril de 1915. Imagino que pudo haber tenido un hijo prohibido, ese borrón invisible, a los 18 años. De pronto, el año 1933 se convierte en el escenario de un secreto trágico. Se señala que falleció en el año 1947, siendo aún un niño. ¿Qué edad tendría entonces? Apenas 14 años (1947 – 1933 = 14), solo un niño mal cuidado, un alma rota antes de tiempo. La sugerencia de la cuidadora encaja bien. Al fallecer lo sentenciaron a ser un N. N., un fantasma en la memoria de la familia. Pero al menos le concedieron apellidos para disfrazar la herida.

Ese drama da sentido al posterior matrimonio de mi tía con un hombre «respetable», un médico, mi tío Pepe, un Agliati. O, a lo mejor tuvo ese desliz cuando ya estaba casada. Esa unión siempre me pareció un invierno interminable, un acuerdo sin ternura, un contrato frío que buscaba acomodarse a las reglas implacables de otra época. Entiendo el sigilo con el que mi tía llegaba a nuestra casa, la distancia gélida que mi madre le imponía, el trato de guantes y portón cerrado que le daba. Eso explicaría por qué mi tía perdió esa sonrisa luminosa que muestra en el retrato. Su felicidad fue sepultada junto a su futuro.

Quizá Lucho no habló con mi padre sobre N. N. Schwerter Warner para protegerlo del dolor, o porque al mirarlo adivinó la tristeza que lo envolvería al recordar su pasado. «A los muertos hay que dejarlos tranquilos con los muertos», como decía Ximena. Lucho conversó con la cuidadora, pero se quedó con las palabras suspendidas en el aire, incapaz de preguntarle más. Ella llegaba temprano a trabajar, como quien busca respuestas en el silencio de las tumbas, hasta que la muerte la alcanzó. Se convirtió en «la nueva del lugar», entrando a ese universo de casitas diminutas, calles angostas y rejas blancas, donde los vivos llevan flores y esperan su turno para llegar a ser «los nuevos» del lugar.

Con la carga de su propia historia y el vínculo indisoluble con los difuntos, la cuidadora se transforma en una figura clave para desentrañar los secretos de la familia. Su presencia diaria en el cementerio, su capacidad para escuchar los lamentos de los vivos, le otorgó una sabiduría práctica. Con una perspicacia que brotaba de su dedicación, fue la única capaz de intuir que al revelar la verdad sobre lo que ocurre se puede acceder a una paz que parece inalcanzable.

A mi tía Isabel apenas la conocí, y esos fugaces encuentros quedaron grabados con un destello de soledad en mi memoria. Fueron saludos rápidos, tímidos, como si el tiempo se interpusiera entre nosotros, impidiendo que las palabras fluyeran con naturalidad. Cuando nos mirábamos a los ojos, sentía una extraña mezcla de distancia y deseo de entendernos, pero había cosas que nos estaba prohibido expresar. Era como si cada gesto estuviera vigilado por las ausencias del pasado. Mi hermano Sebastián, que ahora vive en Canadá, me cuenta:

Yo acompañé al papá a verla unas tres o cuatro veces cuando era niño. Ella estaba enferma de algo, y él la pasaba a ver para chequearla. Vivía en una casa de Ñuñoa. Yo veía que no había cariño entre ellos, y un día le pregunté al papá la razón de esa lejanía. Me contestó que cuando era niño chico él había tenido que irse a vivir con ella, y que siempre lo habían tratado de allegado, sin cariño, como una molestia. La tía Isabel nos ofrecía tomar once, y ofrecía jamón, quesos, pan fresco. El papá nunca los probó o tocó nada. Yo tampoco, siguiendo lo que él hacía. Me contó que solo desde que se había recibido de médico el trato hacia él había mejorado; pero él nunca pudo olvidar las humillaciones que pasó. Cuando le mencioné que ella me parecía pobre, me respondió que tenía mucho, pero que no gastaba en nada. Nunca supe cuando se murió.

Según la ficha de sepultaciones que me mandó Lucho, Isabel del Carmen Morales Puelma –tía Isabel– falleció el 20 de enero de 1992. Me cuenta Lucho que como único heredero mi padre se la entregó a la empleada que cuidó a su tía. Recuerdo con nitidez aquellas veces en que acompañé a mi papá a su casa, en el barrio antiguo de Ñuñoa. La casona era de un piso, blanca y solemne, y parecía cargar con el peso de los años. El jardín estaba invadido de matas polvorientas, como un testigo del abandono y de un tiempo detenido. Cada visita fue breve, y nunca hubo una invitación a sentarnos juntos para compartir un café o un chocolate caliente. Nos deteníamos en el umbral, casi de puntillas, con los sentimientos encapsulados. No percibí el trato frío que Sebastián describe en su nota; más bien, sentía en su mirada un asombro casi infantil, un destello de nostalgia, como si al verme creyera estar frente al reflejo de mi padre, aquel niño que fue y que quizás ella extrañaba. No la conocí, nunca pude romper la barrera invisible que nos separaba. Para mí, tía Isabel y esos parientes eran figuras lejanas, envueltas en misterio, protegidas detrás de un muro de silencios. Tuvimos encuentros esporádicos, formales, como si la visita estuviera reglamentada por una ley que nunca conocí.

Recuerdo a mi tía Maruza sobándose las manos, quizás buscando en ese gesto el calor y afecto que tanto le faltaron, como quien intenta arrancar una chispa de calor entre las palmas vacías. En las contadas ocasiones en que cruzó el umbral de nuestra casa, cerraba la puerta suavemente tras de sí, pero su apresurado y silencioso adiós pesaba mucho más que cualquier palabra. Se marchaba encorvada, con la mirada baja y el paso apurado, como queriendo desvanecerse en el aire, escapando de la incomodidad. Tomaba la micro de regreso a su departamento escondido en Plaza Italia llevándose consigo una tristeza callada, de historias sin compartir. Me quedaba mirando el portón al cerrarlo como si cada despedida sellara una vez más un insondable misterio.

Las historias que mi hermano Sebastián compartió sobre las humillaciones sufridas por mi padre en su infancia no hacen más que añadir nuevas capas de complejidad en el intrincado entramado de nuestras relaciones de familia. Cada relato es una pieza más de ese rompecabezas donde el cariño parece estar a punto de naufragar frente a las tormentas del pasado.

Con el paso del tiempo, mientras reúno y desentierro cada pedazo de esa historia de nuestra familia, siento que las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. La tristeza y los gestos velados de mi tía Maruza, la relación distante y fría de mi madre, y la compleja dinámica que nos envolvía a todos, cobran sentido. Es como si pudiera mirar de frente hacia las sombras y secretos que durante décadas nos han mantenido prisioneros. Intuyo que estoy cada vez más cerca de desentrañar esos misterios antiguos que han marcado nuestra historia.

Al reflexionar sobre la complejidad de nuestra historia de familia, siento que cada pequeña revelación, por insignificante que parezca, puede sacudirlo todo, cambiar el rumbo de mis recuerdos y desmoronar las certezas que tanto me ha costado construir. Imagino que, al igual que yo, cada miembro de la familia ha tenido que atravesar su propio laberinto y verdades a medias, perdiéndose y encontrándose entre los pasillos oscuros de la memoria. La cuidadora, con su presencia constante en el cementerio, me parece casi una figura mítica, un faro ubicado entre los vivos y los muertos, alguien que entendía mejor que nadie el valor de poder mirar hacia el pasado.

Me duele pensar que si me hubiese ocurrido algo parecido a mí, si el dolor me hubiese atravesado tan ferozmente como a mi tía Maruza, quizá también habría buscado consuelo en los rituales: habría insistido en visitar la casa de Avenida Suecia 1521 aunque nadie me invitara, habría pulsado el timbre de bronce con el dedo tembloroso, con la esperanza ilusa de que alguien —tal vez un niño como Juan en su infancia, alguien parecido a N. N.— me abriera la puerta y por un instante me hiciera sentir parte de algo, menos solo. Puedo imaginarme sobándome las manos, tratando de calmar los nervios, entrando a la casa pese a todo, aunque las miradas fueran frías, aunque el ambiente estuviera impregnado de distancia, sostenido solo por la esperanza terca de un recibimiento cálido que tal vez nunca llegaría.

Al reconocer la posibilidad de que N. N. Schwerter Warner fuera un hijo no reconocido de mi tía, siento cómo se agita una tormenta de preguntas en mi interior. Se me abre un abanico de dudas sobre la moral, los tabúes y los silencios crueles de aquella época, y de pronto todo lo entendido se tambalea y lo oculto pesa todavía más. Imagino a mi tía Maruza buscando refugio en un matrimonio sin amor como quien intenta protegerse de una sociedad que no perdona, que exige sumisión y castiga cualquier desviación. Percibo su soledad, sus noches largas, el miedo a ser descubierta, a que su secreto se haga público.

Ahora entiendo por qué nunca hubo una Navidad compartida, ni paseos juntos, ni siquiera una visita liviana, sin juicios ni sentencias implacables. Mi tío Pepe Agliati jamás cruzó el umbral de nuestra casa; su ausencia era una sombra que se alargaba entre nosotros. Y mi abuelita María, tampoco, nunca nos visitó, jamás se atrevió a cruzar la entrada de la casa. Recuerdo, siendo apenas un niño, acompañar a mi padre cuando iba a ver a su madre en ese departamento a pasos de Plaza Italia. Ahí vivía con mi tía Maruza y su marido. Cada encuentro era una aproximación tímida a una intimidad que nunca fue del todo nuestra. Tampoco logro recordar a mi madre tocando el botón de entrada en ese espacio, donde el brillo del parqué y el silencio de los cuartos oscuros convivían con el bullicio y el polvo de la Avenida Vicuña Mackenna. Cada visita era como entrar en otro mundo, uno marcado por la distancia insalvable que separaba a quienes, en el fondo, siempre buscaban un poco de consuelo.

¿Perteneció mi madre a una casta tan alta y deslumbrante que no pudo o no supo cómo visitar a alguien que vivía en Plaza Italia? A veces pienso que ese distanciamiento fue una condena, una barrera invisible que dolía más de lo que cualquiera se atreviera a confesar. Mi abuelita, siempre en cama, envuelta en mantas pesadas, parecía una figura casi etérea, casi ausente, con la piel pálida y los ojos hundidos que miraban lejos, como buscando respuestas en algún rincón remoto de su memoria. Sus dolencias misteriosas, se transformaban en una presencia constante, y su fragilidad me hacía sentir pequeño y vulnerable.

El departamento, sumido en la penumbra, con las cortinas corridas como un escudo contra la vida, era un refugio de recuerdos. Me sentaba a su lado, casi conteniendo la respiración para no romper el hechizo, y ella, con su voz apagada me contaba historias del pasado que flotaban como fantasmas en el cuarto. Esos momentos llenos de nostalgia me acercaban a una parte de la familia envuelta de misterios.

Al recordar esos días, el peso de las tensiones se me hace más real; puedo sentirlos en el aire, moldeando cada gesto, cada palabra. Desde su cama, mi abuelita respondía a las interrogantes de mi padre sobre las medicinas y los horarios con una precisión casi ritual, como si el control de lo pequeño fuera la única certeza. La cama, alta y enorme para un niño, se volvía una montaña inexpugnable, y la caoba oscura brillaba como un espejo de sombras. La cómoda robusta, reluciente, cubierta de medicinas y adornos chispeantes, parecía guardar trozos de una vida rota. Mi hermano Felipe dice que allí guardaban unas castañuelas que en sus buenos días mi abuela hizo sonar como una experta, llenando el aire de una alegría fugaz que no le conocí.

Yo adoraba una ardillita de piel café. Un día, con una ternura inesperada, mi abuelita me la puso entre mis manos. Sentí que me entregaba mucho más que un objeto, era un pedacito de algo herido. En ocasiones aparecía la tía con su voz llena de fervor religioso que sentía como una plegaria. Al saludarme me hacía la señal de la cruz sobre mis labios y la frente, como si quisiera protegerme de la tristeza que habitaba en su departamento.

A veces me pregunto si veía en mí algún parecido con N. N. Schwerter Warner, o si mi presencia le evocaba recuerdos que la hacían temblar por dentro. Mi tío Pepe, era un hombre silencioso que compartía el espacio pero nunca el corazón, rara vez coincidía conmigo; su relación con mi tía era como dos planetas que giraban en órbitas distintas, solo rozándose por casualidad. Él fumaba en habitaciones sin ventanas, y el aire se llenaba de humo, envolviendo todo en una atmósfera irrespirable.

Recuerdo que al regresar de una visita, ya en el automóvil, mi padre comentó con sorpresa y alivio el comportamiento afable de mi tío Pepe, como si ese pequeño gesto fuera un destello de esperanza. Le respondí algo que no recuerdo, los detalles se me han perdido; lo que persiste es el misterio, y el sufrimiento latente en aquel departamento cuya pulcritud y brillo ocultaban realidades que nunca vislumbré. Al regresar a casa, reflexionaba en silencio, mirando la ciudad pasar tras el vidrio de la ventana, intentando comprender lo vivido. Con el tiempo, siento que esos enigmas se aclaran poco a poco, revelando que la tristeza de mi tía era el hilo que unía todo la distancia que había en la familia.

Con mis padres siempre me sentí navegando entre dos aguas, como un pequeño bote zarandeado por corrientes invisibles, sin saber bien dónde organizar un desembarco. Sin embargo, le creía más a mi padre, sobre todo en esos instantes de soledad, cuando su mirada se volvía frágil y auténtica, lejos de la influencia y el peso de mi madre. Al reflexionar sobre la complejidad de nuestra historia de familia, siento que cada información, por diminuta que sea, tiene el poder de sacudirme, de cambiar la forma en que veo mi origen, mi raíz. Imagino que cada miembro de la familia ha tenido que atravesar su propio laberinto, cargando lo que no se dice, el temblor de lo que se intuye y no se confirma.

La cuidadora, con su presencia constante en el cementerio, se me figura un ángel discreto, un puente entre los vivos y los muertos, alguien que comprendió mejor que nadie el dolor de enfrentar el pasado.

Creo que cuando regrese a Chile y me recueste donde mi padre lo hizo acompañado de Lucho cuando la muerte ya le rozaba los talones, sentiré ese escalofrío que me avisa que estoy cercano a lo profundo. Imagino que usando el celular, calcularé el número 14 como lo acabo de hacer ahora, desde Michigan; me pregunto si acaso el destino me jugará una nueva carta y me sorprenderá con otro número. Pero no logro ver otra explicación posible: los números, los recuerdos y las emociones parecen unirse en un mismo remolino, y es ahí donde comprendo que la memoria siempre tiene algo de magia y de misterio, algo que me empuja a seguir buscando respuestas, aunque duelan.

Mi hermano, Felipe, por WhatsApp, me pregunta por el nombre de la esposa de mi primo fallecido en 1971, Jorge Agliati, el único hijo que llegaría a tener mi tía. Apenas la vi, le respondo, porque en nuestra casa ella estaba vedada, como si su presencia fuera una sombra prohibida entre nosotros. Se llamaba, o se llama todavía, Cármen Manfredini, y mi madre, con ese tono cortante e implacable, siempre la ninguneó, como si quisiera borrarla de la historia. Su delito fue casarse con mi primo gay, con Jorge Agliati, ese hombre apasionado que fue uno de los locutores pioneros en la radiotelefonía nacional y cuya voz, aún hoy, parece resonar en el eco de las tardes antiguas. Mi hermano añade, con una mezcla de orgullo y nostalgia, que Jorge fue quien acuñó el famoso apodo de El Paleta, con el que se identificó cariñosamente al ex presidente Jorge Alessandri.

Felipe me golpea con otro WhatsApp y una revelación que me sacude:

– ¡A la tía la casaron a los 12 años con el médico Agliati! De esa forma había una boca menos en la casa.

Ese dato me desconcierta y me empuja a reordenar mi relato. Mientras reescribo y corrijo, me nace una interrogante que me arde: ¿Y si mi tía hubiese tenido un hijo natural después de enamorarse de otro hombre, de un alemancito? Me parece muy probable. Al vivir atrapada en ese matrimonio sin amor, condenada por una voluntad ajena a llevar una vida que jamás eligió, pudo haber imaginado otros horizontes, otra vida, entusiasmándose con un joven de apellido Schwerter Werner que le iluminó su corazón. A lo mejor mi tío Pepe aceptó lo ocurrido después de entregar ese bebé en adopción. Y mi tía pagó su pecado sin su hijo y aceptando una vida infeliz y miserable. Así fue como perdió la hermosa sonrisa que le vemos en la foto.

Esa tragedia explicaría su tremenda tristeza y la fragilidad que la rodeaba. Mi tía nació en el año 1915 y se casó cuando tenía 12, toda una niña todavía. Su matrimonio tiene que haberse realizado en el año 1927. Si N. N. falleció cuando todavía era un niño de 12 años (y solo por escoger un número), pudo haber nacido en el año 1934, cuando mi tía, casada, tenía 19 años de edad. El único hijo que se le conoce fue Jorge Agliati Fierro nacido el 28 de noviembre de 1932, y fallecido el 12 de octubre de 1971. Es posible que N.N. naciera dos o tres años después de mi primo Jorge Agliati.

N. N. todavía descansa en la cripta de los Morales Puelma ubicada en el Cementerio General. Lucho vio sus huesos escondidos en una bolsa plástica. Por motivos que por ahora desconozco, N.N. Schwerter Werner no tuvo la suerte de Cipriano Ramírez, hijo ilegitimo de la familia de Ximena que felizmente fue reconocido por su madre. Así fue como pudo desarrollarse, crecer y tener un hijo médico, Agustín Ramírez Gómez, el abuelo de mi madre, bisabuelo mío.

Las elucubraciones anteriores me parecen una posibilidad muy cierta. La historia cambia, soluciona el puzle. Tanto, que llego a escuchar el timbre de la casa. Me levanto del asiento como caminando sobre una nube blanca y corro para abrir la puerta. ¡Qué tiempo sin verla! La dejo pasar y la acompaño. Llega sin paraguas. Cuando me ve se alegra y ya no me hace la señal de la cruz sobre mi frente ni mis labios. Le gustan mis perros patagónicos que corren felices sobre el jardín al verla. Esta vez ella se ríe, muestra una hermosa sonrisa, y me regala un libro que describe los bellos lugares que uno puede visitar en Chile. Lo trae entre sus manos y me lo entrega como un pedacito de algo herido. Le doy un fuerte abrazo. Ella se ríe nuevamente, está contenta, y entramos a la casa a celebrar un cumpleaños.