Mi madre, junto a sus hermanas Oriana y Mónica, arrastraban una inquietud palpitante, una necesidad vital por reencontrarse con los rastros de sus familiares y descubrir los rostros y las historias que el tiempo había dejado atrás. Ese deseo, tan íntimo, se transformó en un viaje lleno de anhelos. Algo parecido me ha ocurrido a mí: una urgencia que arde y que me empuja a recorrer los caminos olvidados, a pisar los paisajes de Playa Grande, entre los roqueríos de Algarrobo, El Quisco o Punta de Tralca, donde alguna vez sentí que la vida me marcaba fuerte con su huella. En ese viaje, no solo reconocieron retratos antiguos que les parecían susurrar desde las paredes, sino que se sumergieron en los archivos polvorientos de la Iglesia y compartieron confidencias con el cura, buscando en cada conversación una pieza más de ese rompecabezas de la familia, con la esperanza de que las respuestas aliviaran un poco el peso de la nostalgia.

La excursión la sintieron como una búsqueda, un delicado sondeo nostálgico hacia las raíces del pasado. Con esa rama de la familia, Ximena y sus hermanas apenas tuvieron contacto: cuando éramos pequeños, jamás supimos de una relación cercana con alguno de ellos, sus nombres apenas flotaban como ecos lejanos, apenas mencionados en contadas ocasiones, y casi siempre al observar un retrato antiguo que parecía susurrar su historia desde la penumbra. Fotos de esos familiares casi no existieron, y el vacío que dejaron era palpable. Fue como si esos parientes apenas hubiesen existido, sombras borrosas en la historia de la familia. Sin embargo, ese vínculo tenue, casi invisible, no pudo evitar que en ese viaje se abrieran puertas que nunca habían sido cruzadas y descubrieron secretos que nadie había imaginado. Solo conservo un solo retrato de su abuela Milagro, que según Ximena tenía un cabello tan rubio y hermoso que lo donó a la Iglesia.

En su carta, mi madre escribe con una mezcla de nostalgia y descubrimiento. La Sagrada Familia, el fundo original, se transformó en un poblado que hoy lleva su nombre; vecino a la ciudad de Talca, en la comuna de Curicó. Los recuerdos de Ximena se entrelazan mientras camina por esas calles rectas y contempla la plaza modesta, con sus árboles y palmeras que le parecían custodiar los suspiros de generaciones pasadas. Cada rostro y nombres que creía olvidados reaparecen como fantasmas, envolviéndola en una sensación de asombro.

El canal detrás de la Iglesia, donde en otros tiempos los niños y los mayores se escondían con el corazón palpitando, temerosos de los ladrones y de todo lo desconocido, ahora fluye en una calma casi irreal, custodiado por sauces que se inclinan suavemente, como si sus ramas quisieran acariciar el agua. Esa tranquilidad esconde el eco de los miedos antiguos, de las noches en vela y las historias de bandoleros que recorrían el campo. La casa del fundo, reconocida por su patio hundido y evocada en la foto sepia que aún guardo, se convierte, al recorrerla, en un puente vivo hacia las historias que mi abuelo contaba con voz baja. Las piezas que rodean el jardín, aunque invisibles ante mis ojos, laten en mi imaginación: ahí se sentía la tensión de una familia que peleaba cada día por proteger su riqueza en medio de tiempos revueltos donde cualquier golpe de suerte —o de infortunio— podía cambiarlo todo.

Conservo un retrato de su abuela Milagros Urzúa Labbé. En él se percibe la fuerza indómita de su casta y la profunda importancia que le daba a su cabello: una melena rubia, ondulante y libre, que al peinarla parecía transformarse en una cinta dorada, posada sobre su cabeza como un delicado regalo. Aquella imagen no es solo un recuerdo, sino un testimonio de su orgullo. De su marido, Nicolás Correa Ruiz de Gamboa, no conservo ni un solo retrato; su ausencia pesa como una sombra. Falleció prematuramente en el año 1916, dejando detrás un vacío que aún se siente en las historias.

Su hijo mayor, Juvenal, siempre me ha impresionado por su porte: alto, elegante, probablemente de ojos azules como los de su padre. En el retrato, da la impresión de ser un joven fuera de su tiempo, con un corte de pelo impecable, tan moderno que aún hoy, en 2024, podría pasar desapercibido entre los jóvenes. Se ubica detrás de su madre, y sin tocarla, guarda una distancia respetuosa, casi solemne, como si esa separación marcara algo más profundo que el espacio físico. Las manos de ella, con sus dedos enroscados sobre la falda, parecen garras escondidas, como si protegieran algo. Sus ropajes, la camisa, los encajes, todo habla de una vida perseguida por la excelencia, tal vez por una necesidad de ser vista y respetada en un entorno que nunca terminaba de aceptar del todo.

Mi abuelita Oriana no pudo competir con semejante presencia, y mi tata, quizás por temor a que la miraran en menos, o para evitar que se la ningunearan, optó por huir del campo y buscar su destino en la gran ciudad. Se marchó lejos, a la capital, donde la vida se le fue apagando entre oficinas estrechas de Ferrocarriles del Estado, con poco aire y el olor persistente de sudor y cigarrillos, entre colegas intrigantes que lo fueron minando poco a poco. Al final, se aniquiló, se pasmó, y no le quedó más remedio que buscar refugio y luz en las carreras de caballos y en regar los jardines de otras casas, como si en ese acto encontrara un respiro entre la nostalgia y el desencanto.

En su casa del barrio Bellavista, los espacios verdes brillaban por su ausencia: solo había maceteros, nada de jardín, ni siquiera una pizca de naturaleza que lo conectara con sus raíces. La puerta principal daba directamente a la calle. Probablemente ahí mi madre palpó en carne propia el poder del ninguneo, lo sufrió y se formó en medio de ese ambiente. Recuerdo la felicidad genuina que sentía tata Augusto cuando llegaba a nuestra casa en Avenida Suecia 1521, donde el jardín era su pequeño oasis. Con una ceremonia metódica desenredaba la manguera, buscaba una silla y, como si fuera un ritual salvador, comenzaba a regar el pasto, el limonero, el magnolio y un jacarandá fragante que alegraba la vereda. Cuando lo evoco, lo veo regar y paseando de la mano a mi hermano Felipe; ahí logro entenderlo mejor, aunque a destiempo. Me doy cuenta que mi abuelo no emigró, nunca huyó de Chile, pero tampoco pudo regresar al hogar de su infancia. Creo que al visitar nuestra casa de Santiago, lo hacía para regar, porque en ese acto sencillo se acercaba al campo, a sus raíces, al pasado que nunca pudo recuperar. Ese simple gesto, revela que la memoria y el cariño por lo que un día fuimos nunca nos abandonará.

Reviviendo lugares y momentos, uno descubre que la historia no avanza en línea recta, sino que se despliega en círculos y repeticiones, ecos que resuenan en la piel a través de las generaciones. La búsqueda de respuestas en la historia de la familia se transforma en una travesía íntima, donde cada hallazgo, por insignificante que parezca, nos sacude y redefine quiénes somos.

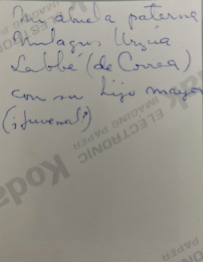

La escasa interacción de mi madre con esa rama de la familia se percibe en las palabras que escribió al reverso de la foto: “Mi abuela paterna Milagros Urzúa Labbé (de Correa) con su hijo mayor (¿Juvenal?)”. Es imposible no sentir un pequeño sobresalto al notar que a Juvenal ni siquiera lo llama tío, como si ese vínculo apenas existiera, como si el hijo mayor de su abuela fuera un personaje lejano, fantasmagórico, al que solo se atreve a reconocer entre signos de interrogación: ¿Juvenal?

Pero a pesar de esa distancia, mi madre, junto a sus dos hermanas, sentían una inquietud por saber más de ellos, de esas vidas que se cruzaban apenas en la memoria pero que las llamaban desde el pasado. Con una mezcla de nerviosismo y esperanza, se animaron en su búsqueda, deseaban descubrir si todavía había lazos que se pudieran remendar. Aquella visita se transformó en un acto de ternura, un intento por acercarse y llenar de nombres y sentimientos los silencios que habían quedado suspendidos entre las generaciones:

Santiago 15 de julio de 1986

Pablito amor

No puedo encontrar tu carta en la que preguntas detalles sobre el viaje al sur, debe estar en Indisa. Fue bueno ir al sur con Mónica y Oriana. Viajar con Mónica fue encantador, todo le parece una agradable aventura, pero mi otra hermana es agotadora. Critica como manejo, el plato que ella pide en el restorán siempre es el más malo…solo ve el lado maldito de la vida…pero algunas veces estuvo francamente feliz, y eso para mí valió el viaje. Quien faltó fue mi papá. Ir a ver lugares que él conoció, es como imaginarse un vestido sin el dibujo…

El pueblo Sagrada Familia es limpio y modesto, calles rectas con una plaza al centro con árboles y palmeras y una Iglesia. Detrás de la Iglesia corre un canal y más atrás el cementerio.

Esta exploración de la memoria familiar no solo revela detalles ocultos y secretos olvidados, sino que también expone la fragilidad y la complejidad de los lazos humanos. Los recuerdos, caprichosos y a menudo indomables, aparecen como fragmentos dispersos de un rompecabezas imposible, piezas que a veces parecen incompatibles, pero que, al juntarlas, iluminan aspectos insospechados de nuestro pasado y despiertan emociones intensas. La Iglesia, robusta y sencilla, se erigía como un refugio de historia; sus libros de nacimientos y bautizos custodiaban verdades que dormían. Encontrar la existencia de una hija natural de tía Amelia Correa fue como abrir una puerta a un torbellino de sentimientos: desconcierto, incredulidad, incluso dolor, se apoderaron del momento. El horror de tía Oriana fue palpable, casi un grito sofocado, al enfrentarse a una realidad que nunca había imaginado posible para su adorada tía Amelia. Esa revelación se sintió como una traición de la memoria, un golpe inesperado en los cimientos de sus certezas, y en ese instante la historia dejó de ser solo un pasado para convertirse en una emoción viva, vibrante, que las atravesó con su intensidad:

En una foto antigua estaba mi papá, un hermano y mi abuela en un patio con pilares y plantas. Ese debe ser ahora el patio de la Iglesia. Lo reconozco porque es hundido como en la foto. Me explico. La puerta de la Iglesia estaba cerrada, subimos unos peldaños altos para ver al cura en su oficina. Como no estaba nos dedicamos a ver los libros de nacimientos con sus muertes y bautizos. Los anteriores a 1908 están centralizados en Talca o Curicó, no recuerdo bien. Mirando leí el bautizo de una hija natural (en 1909 o 10) de Amelia Correa (mi papá tuvo una hermana de ese nombre), así es que la Oriana se enojó mucho, le pareció una calumnia pensar que tía Amelia, tan buena, hubiera tenido un hijo así, de esa manera.

Mientras reflexiono sobre estos hallazgos, siento una conexión con mis ancestros, una sensación de pertenencia que trasciende el tiempo y el espacio. Cada recuerdo, cada historia, cada fotografía encontrada es un testimonio, un recordatorio de que a pesar de los años y las distancias, nuestras raíces siempre nos acompañan, dándonos fuerza y propósito.

Recorren y redescubren ese territorio antiguo, escenario de recuerdos y leyendas de familia, un lugar que para ellas era desconocido, casi ajeno, hasta la llegada del sacerdote que les iluminó el momento. El cura del pueblo, joven y cordial, les abre las puertas de la Iglesia y con orgullo les muestra las mejoras, pero es su calidez la que realmente transforma el ambiente: de pronto, el pasado parece cobrar vida y las memorias se convierten en un puente entre las generaciones. Mi madre y sus hermanas con los ojos llenos de asombro, sienten cómo los muros de la Iglesia y los rincones del pueblo se impregnan de la energía de sus antepasados. Ese viaje, más que una búsqueda, se convirtió en un acto de reconciliación con la propia historia, una oportunidad para enfrentar los misterios que forjaron la identidad de la familia.

En eso llegó el cura, un buen hombre, joven, como para cantarle “Cura de mi Pueblo,” esa canción tan linda que todos recordamos. Nos mostró la Iglesia, muy orgulloso de estar cambiando las viejas maderas del entablado de la galería abierta que rodea al jardín, pero todo muy antiguo. Creo que la Iglesia es posterior a cuando mi abuelo vendió el fundo en 1911. No pudimos ver las piezas que rodean el jardín, creo debe haber sido la casa del fundo, porque mi papá contaba que por detrás de la casa corría un canal donde los metían al agua cuando los bandidos asaltaban el fundo para que los ladrones no los vieran. Ahí también enterraban la platería. Vi después el canal de aguas tranquilas con sauces como para bañarse en el verano. Creo que esa era la casa del fundo, y la plaza era su parque. Al otro lado de la Iglesia está ubicado el camino al cementerio.

Se reúnen con una antepasada, María Gamboa, que todavía parecía atesorar la vida de otros años:

La María Gamboa, prima del papá cuyo marido, un señor Baquedano (se suicidó) quiso matarla a ella y sus dos niñitas (son más o menos de mi edad). Las conocí cuando chicas, ahora están casadas y con nietos. Esta María Gamboa me contó que su tío, mi abuelo, era estupendo y vivía muy bien, pero no trabajaba nunca, era alérgico a las responsabilidades, y vendió el fundo cuando se cansó. No recordaba en cual Iglesia lo enterraron.

Esa opinión sobre los antepasados, descritos como poco entusiasmados a la disciplina y al trabajo, resuena con lo que mi padre narró en aquella carta donde evocaba a mi abuelo Augusto y su familia, mis bisabuelos. Habla de seres que vivían el día a día con despreocupación, casi como si la vida fuera un juego. Fueron, según sus palabras, bastante casuales y desordenados para prepararse y estudiar, dejando que los sueños y las oportunidades se desvanecieran con el paso de los días. Mi abuelo, agotado por el peso de las responsabilidades y la rutina de trabajar la tierra, decidió finalmente desprenderse de su parte. Ese acto, lejos de ser simplemente una decisión práctica, parece el desenlace de una batalla interna, como si cada hectárea perdida desdibujara también una parte de su identidad. En el fondo, esa historia no es solo la de una venta, sino la de una búsqueda incesante de libertad, de romper cadenas, aunque ello significara dejar atrás raíces y recuerdos que dolían y liberaban al mismo tiempo.

Mi madre evoca la otra casa de su infancia, la de sus abuelos maternos, los Ramírez Ossa, enclavada en Quilpué. En la fotografía, el tiempo parece detenerse: ahí están el doctor José Ramírez Gómez y Emma Ossa Cuevas, padres de mi abuelita Oriana, rodeados de dos hijos. Es curioso cómo los detalles del cabello de Emma permanecen ocultos, como si la imagen misma quisiera proteger un secreto. Ellos se distinguen también por su cutis más oscuro, moreno, reflejo de una estirpe donde los ojos azules y el pelo rubio simplemente nunca tuvieron cabida. Cuando mi madre miraba esa foto y veía esos ojos capotudos se conmovía; los reconocía de inmediato en los rostros de sus propios hijos y nietos, y repetía con ternura: “Ese tiene los ojos capotudos de mi abuelo Agustín Ramírez”. En la imagen se percibe una calidez auténtica, una cercanía que atraviesa la distancia y el papel. No buscaban aparentar nada, sólo se dejaban ver tal cual eran, y esa naturalidad los hacía aún más entrañables. Las manos de José, grandes y firmes, sostienen con dulzura a un bebé, transmitiendo una sensación de protección. Mi bisabuelo era el que, con una sonrisa generosa y la complicidad de los afectos, invitaba a mi abuelita Oriana a saborear esos bistocos (bife frito con cebollas, huevos y papas fritas) que para ella eran mucho más que un plato: eran un ritual familiar, una celebración de los lazos y del cariño que los mantenía unidos. Cada vez que mi abuela revivía esos recuerdos, el corazón se le llenaba de emoción y por un instante, parecía volver a sentir el aroma, el bullicio y la alegría de aquellos días perdidos pero jamás olvidados.

El tiempo pasa y lo borra todo. Me acordé del sitio en que estuvo la casa de mi abuelo José Agustín Ramírez Gómez, arrendada para el liceo de Quilpué. Se quemó como pronosticaba mi madre que así pasaría, para transformarla en calle. Todos los jardines rodeados de ladrillos habían desaparecido, solo quedaba a un costado la gran palmera y por ahí dos ciruelos, uno que daba ciruelas blancas y el otro rojas. De los parrones no quedaba nada, eran veredas peladas. De la gran casa, nada, ni siquiera los desniveles del terreno que era lo que más me gustaba, con caminos y arcos de palitos blancos con rosas trepadoras. Quilpué tenía algo de

Alemania, una imitación de los jardines berlineses.

Lo fascinante de todo ese reencuentro fue comprobar cómo esos antiguos familiares parecían conocer la vida de Ximena como si la hubieran seguido de cerca durante años. Mientras la recibían con sonrisas cálidas, le ofrecían ese cafecito reconfortante y probaban galletitas que evocaban tardes de infancia, se percibía una atmósfera cargada de memorias. Fue como si le leyeran en voz baja unas notas cuidadosamente guardadas, recopiladas con esmero y curiosidad, donde no solo se mencionaba su historia, sino también su postura política, tan alineada con la Democracia Cristiana de aquellos tiempos. Ella sintió cómo cada palabra, cada mirada, traía consigo el peso de las expectativas y, sobre todo, la intensidad de una época marcada por cambios profundos: la reforma agraria, ese movimiento que sacudió los cimientos familiares al expropiar los fundos y transformar radicalmente su mundo. El ambiente estaba impregnado de cierta tensión, como si el pasado y el presente se encontraran en una sola mesa, y cada galletita mordida fuera también un pedazo de historia compartida:

Volviendo al viaje al sur. La Iglesia (hoy completamente destruida después de un terremoto) donde tendría que estar la virgen con el pelo de mi abuela, estaba destruida y con los portones cerrados, sin techo, y por lo ventanales se divisaban las pinturas claras de las paredes. Con esa prima del papá (María Gamboa), muy viejita, fuimos al fundo de los Gamboa. Uno de estos primos es alcalde, otro administra el fundo de ellos, porque el primo de mi papá, su padre, está semiparalizado. No estuvo muy simpático de que su tía viviera en Talca y no en Santiago con sus hijas….también que son ultra derechistas y ellos saben más de nosotros que nosotros mismos. Parece que como yo salí en los diarios cuando fui al sur con Olaya, durante la campaña presidencial de Tomic, resulto medio culpable del allendismo. Había otra señora muy dije, su madre, y otra hija separada con varios hijos que iba a dejar y a buscar al colegio en Talca, por un camino infernal de piedras y calaminas; más de 50 minutos así. También ellos se encargaron toda la vida de un hermano sordomudo de mi papá, Máximo, y lo querían mucho. Además, parece que mi papá debió haber sido más modesto –viviendo de su jubilación- y sin embargo hablando siempre de sus hijos, yernos y nietos, tan estudiosos. Allá sólo tiene valor el número de hectáreas que se posee y ser bien derechista.

Recorren el cementerio y tratan de redescubrir ese paisaje que ya se había terminado, buscando en cada rincón el eco de un pasado que se resistía a desaparecer del todo. Para ella, quizá esa fue otra manera de escribir: dejar que el silencio de las tumbas y el susurro del viento entre los árboles relaten lo que el corazón no se atreve a decir. En el cementerio, el tiempo también había dejado su huella, pero no solo en las piedras gastadas, sino en la sensación de ausencia que lo impregnaba todo. Las lápidas y los mausoleos, erosionados por años de lluvias y olvidos, parecían clamar por ser recordados, como si guardaran secretos a punto de disiparse para siempre. La naturaleza, en su lento avance, había reclamado su espacio: raíces que se enredan en el mármol, flores silvestres que brotan entre los nombres borrosos, y el murmullo de las hojas que acompaña el latido de la memoria. El lugar, aunque fresco y sereno, fue un recordatorio de lo efímero de nuestra existencia y de la inevitable fragilidad de los recuerdos. Le fue imposible no sentir un nudo en la garganta al pensar que, algún día, también ella sería apenas una inscripción borrosa y un recuerdo tembloroso:

El cementerio era parecido al del Totoral, con un solo Mausoleo, y con solo un hoyo en el centro. El cuidador dijo que un tal Filo o Fito, o algo así, vendía las lápidas y los cajones finos y nos mostró un hueserío en el hoyo del mausoleo tapado con tablones. Era todo tan triste que no me acerqué a husmear. No sé los nombres de los árboles, pero todo el lugar era fresco y sereno.

Y regresa hacia el presente con algo de remordimiento. Fue como si una sombra de nostalgia envolviera a Ximena, quien sintió la ausencia de su padre, mi tata Augusto; ese vacío se hizo más intenso al recordar que su viaje al sur no fue simplemente una visita, sino una travesía marcada por sentimientos encontrados, como si llegara tarde a una cita con el pasado que ya no recuperaba. En cada rincón, latía la añoranza, los abrazos que nunca se dieron y los recuerdos que hoy solo precariamente todavía viven. Fue una visita a destiempo, donde lo que faltaba pesaba más que lo que veían. La ausencia de su padre convirtió cada paisaje en un eco de aquello que se fue:

Lo que más sentí fue ir al sur con veinte años de atraso. Oriana me contó que una vez el papá tomó el tren al sur, y cuando llegó, llovía en la Estación y tomó el tren de regreso de inmediato.

Creo que a muchos les sucede o les sucederá algo parecido. Siempre, tarde o temprano, llega ese instante en que uno intenta desentrañar el pasado, buscando revivirlo, abrazarlo, para luego descubrir que la nostalgia pesa demasiado y termina tomando el tren de vuelta, huyendo de todo lo que se pudiera encontrar. Mi tata comprobó en carne propia que no se puede regresar a casa; el intento se convierte en una ilusión, porque quizá aún exista la casa, aunque la de Quilpué no sea más que un recuerdo borroso, pero lo más importante—la gente, los familiares, los amigos de ese entonces—ya no están, se han esfumado. Los recuerdos, caprichosos y traicioneros, a veces se tornan demasiado subjetivos; se disfrazan, cambian de dirección, de apellidos, se visten de colores diferentes y desvanecen la imagen que uno guardaba como un gran tesoro. Al final, solo le quedó despedirse, dejando unos consejos sobre la escritura, porque escribir para ella era también una forma de abrazar aquello a lo que no se puede regresar:

Ayer estuve buscando libros sobre árboles. Sé que Enrique Lafourcade los usa para nombrarlos apropiadamente. No encontré ninguno, pero hoy iré a otra librería, si lo encuentro te lo enviaré.

Ximena