Prólogo

El tiempo, su paso, desde pequeño, me ha dolido. Primero no fue tanto, porque en esos años los días y los meses desfilaban lentamente. Apenas se movían y todo lo veía eterno, infinito, establecido para siempre.

Un día se lo consulté a mi padre cuando nos bajábamos del auto. Le pregunté si todo se le había pasado rápido. Se demoró en darme una respuesta. Sin embargo, a los pocos segundos, todavía dudando, todavía mirando hacia unos eucaliptos que teníamos enfrente, me confesó casi a empujones, que su vida se le había pasado rápido, demasiado rápido, como un suspiro, mijito, como en un suspiro.

Años después de esa respuesta, y rodeado de recuerdos, me decidí a investigar sobre su vida, su familia, su padre, sus ancestros. Eso me condujo hacia la mía, hacia mis tiempos que para ese entonces ya habían cambiado; a mí también se me había pasado todo rápido.

- Prólogo 2

- Como un suspiro 3

- ¿Con música o sin música? 6

- Antes de partir 9

- Entre el recuerdo y el olvido 16

- Escribo para llorar acompañado 20

- ¿Qué más podemos ofrecer? 23

- Así son a veces los chalecos 26

- El baúl de tía Carmen 29

- Siete fotos 31

- Vivir con un recuerdo 45

- La herencia de mi madre 50

- Pinochet nos jodió a todos 54

- ¿Qué hubiese pensado mi papá de todo esto? 60

- N. N. Schwerter Warner digno de ser investigado 72

- Jamás imaginó una hija natural de tía Amelia 81

- Mientras todavía tararea a Leo Dan 87

- Hui de esa vergüenza 93

- Lo singular y hermoso que tiene el diseño de mi país 107

- Los he visto 111

- Asesinato de Eduardo Frei Montalva, ex presidente de Chile 113

- Culpa 121

- Momento 22: Eugenio Berríos, químico de Pinochet 126

- El mercedes de mi padre 130

- Fecha de Vencimiento 132

- Quiero ser feliz 137

Como un suspiro

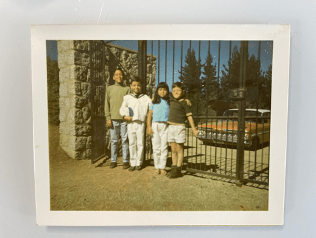

En el retrato estamos Cristián, Gonzalo, Mónica y Álvaro. Cuatro de los cinco hermanos, parados en el antejardín de nuestra casa de Algarrobo en los años 60. Atrás, en la calle, se puede ver el Chevrolet aletudo que marcó nuestra infancia.

Recuerdo que tendría unos diez años cuando nos trasladábamos en ese Chevrolet aletudo, rojo, sobre una carretera antigua camino hacia el balneario de Algarrobo. Pasábamos frente a una casona que denominamos la casa Pelá porque nunca la veíamos con gente. De la radio del auto escuchábamos las canciones de Leo Dan que tanto le gustaban a mamá:

Qué dolor

que sentimos cuando a

veces el amor

nos da el mismo camino

pero no al corazón.

Muchas veces amamos

pero no somos amados

muchas veces nos aman y

no queremos amar….

Mi madre tarareaba distraídamente la melodía, mientras sostenía el volante, como acariciando la letra de la canción. ¿Por qué lo hacía? El viento se colaba por las ventanillas refrescándonos. Era un verano caluroso, y tuve el presentimiento de que en ese momento ocurría algo importante. Bajé un poco más la ventanilla y sentí el aroma nítido de los eucaliptos que bordeaban el camino. Por efímeros segundos sentí felicidad y cariño. Mi mamá todavía cantaba cuando de sopetón le pregunté:

-¿Por qué las canciones hablan tanto del amor?

Mi mamá dejó de tararear, se quedó quieta, muda, dejó de acariciar el volante, y siguió escuchando a Leo Dan. Permaneció en silencio un rato y después me contestó como si yo fuera un adulto:

-Es búsqueda, Cristiancito, es búsqueda.

Siguió manejando, pero noté que había ocurrido algo importante. ¿Se había transportado hacia otros lugares, hacia otros recuerdos? Quien sabe. Tal vez a sus viejos amores, o a lo mejor vio a su primo, con quien la habían tratado de casar cuando bien joven. ¿Habría nacido yo? ¿Tendría los mismos hermanos? ¿Otra familia?

Con mi padre me ocurrió una experiencia parecida. Nos bajamos un día del mismo automóvil y me ofreció su mano. Sentí seguridad y calor. Mi papá siempre tenía las manos tibias. Temí perderlo y lo imaginé enfermo, viejo, y que se podía morir pronto. Sin embargo no era viejo, se veía incluso más joven que yo ahora. Lo miré inquieto y le pregunté:

– ¿Se te pasó todo muy rápido, papá?

– ¿Qué, mijito?

-El tiempo, papá, el tiempo. ¿Se te pasó todo muy rápido?

Se quedó serio y mudo, mirando hacia unos eucaliptos lejanos, luego hacia la playa arenosa y grande, mientras sentía que se perdía hacia otros lugares, otros recuerdos… Tal vez en aquel momento pensó en otros amores. Lo noté confuso y perdido. ¿Se le habría olvidado por qué nos habíamos bajado del auto? Yo tampoco lo sabía, pero afuera estaba el mar, el murmullo de las olas, las gaviotas y el sol junto a su mano tibia. Me miró fijamente y con angustia y tristeza me confesó sin una duda:

-Como un suspiro, mijito, como en un suspiro- Luego se quedó mudo y me soltó la mano.

De ahí en adelante a mí también la vida se me ha pasado como en un suspiro. No escucho a Leo Dan, pero sí a Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Eduardo Gatti, que también me llevan a pensar en otras vidas, en otras posibilidades. Pero siempre regreso, siempre voy y vuelvo, y continúo manejando mi automóvil, aunque ya no estoy en Chile, ni manejo aquel Chevrolet viejo y aletudo de papá. Tampoco veo el mar o las gaviotas, y tampoco siento el perfume mentolado de los eucaliptos de ese entonces.

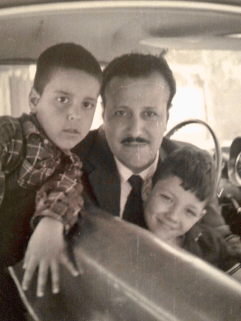

Junto a mi padre y hermano mayor, Alberto, en el Chevrolet aletudo de papá. En el retrato, me seduce mi mano izquierda, con esos dedos vulnerables desplegados como antenas hacia un primer plano incierto. ¿Qué buscaba? ¿Las manos tibias de mi padre? Al menos de esas manos nunca hui.

¿Con música o sin música?

Cuando niño pasé períodos donde el mundo lo veía color de rosa. Saboreaba la música de la radio del auto mientras viajábamos. Imaginaba que si esos hombres y mujeres que trajinaban por las veredas polvorientas y atestadas de perros vagos, escucharan la misma música, a Los Iracundos por ejemplo, les gustaría. Sentirían mis emociones, reconocerían el valor que yo les daba. Me reconfortaba pensar que en la privacidad de sus hogares, estarían de acuerdo: la música que escuchábamos sonaba bien.

El auto era el mismo Chevrolet rojo aletudo de siempre. Cuando nos deteníamos en un semáforo, en el centro de Santiago, divisábamos a la muchedumbre avanzando a pasos agigantados para cruzar esa Alameda amplia. Siempre lucían ropas oscuras, de tonos grises, que me llamaban la atención. Los plantones en los semáforos en rojo resultaban siempre tediosos. Me sentía solitario adentro del auto, escondido en mi burbuja, mirando a los que circulaban afuera, tan cercanos, pero al mismo tiempo tan distantes. Ese no era mi mundo, era un universo que cuando fuera grande podría llegar a conocer. Pero la bulla y el ajetreo de la calle presagiaba lo que sería en adelante mi vida de estudiante en las secundarias del colegio San Ignacio.

En esa época surgía en el país el movimiento popular de Salvador Allende y sus grandes sueños y banderas. Fuimos muchos los que quedamos descolocados y haciéndonos preguntas, como ocurrió con mi familia, que se dividió dolorosamente. Por un lado estaban mis padres y en el extremo opuesto un hermano, que siguió las banderas de la Unidad Popular. Los jesuitas donde yo cursaba mis estudios, tampoco se sintieron en tierra firme, y abandonaron parcialmente sus tareas de guías espirituales, para dejarnos huérfanos a nuestra propia suerte. Los curas estaban demasiado enfrascados estudiando cómo reaccionar frente a esos signos de los tiempos, y pasaban embebidos en sus propias revoluciones y discusiones internas. Así fue como quedé abandonado, sometido al poder de los matones del curso, donde comprobé en carne propia cómo florecía el músculo de la tribu, y la importancia que adquirían los grupos, mis compañeros físicamente más poderosos que organizaron la convivencia imponiendo las reglas en los recreos y en nuestra relación diaria. Todavía recuerdo con rencor la tremenda patada en el trasero que me propinó un compañero sin motivo alguno, poco antes de entrar a los comedores a la hora del almuerzo. Fue una patada humillante que todavía me duele, que todavía la recuerdo. Muchas veces la relación con los profesores la dominaban también ellos, los matones.

Las autoridades del colegio, a lo mejor imaginando que sería bueno exponernos al mundo de la calle, decidieron contratar a un profesor de rasgos indígenas. Recuerdo su nombre completo: Rosendo Morgado Wong. Frente a él demostramos descaradamente nuestro racismo crudo al reírnos cuando pronunciaba mal ciertas palabras que demostraban su origen humilde. Venía de un barrio periférico donde la ch se pronunciaba sh, de manera que chiquillo pasaba a ser shiquillo. Su forma de modular esas palabras era celebrada cruelmente por la tribu, que chillaba de alegría al escucharlas. Sin embargo, los más pillos del curso, los buenos para los puñetes y las patadas, aprovechaban esas ventanas hacía otros mundos pidiéndole consejos sobre asuntos amorosos, los que recién comenzábamos a vislumbrar. Hábilmente, notaron que en los propósitos de las pasiones eróticas, todos se parecen, todos son iguales, porque ahí las castas o estratos sociales ya no existen; ya no importa tu apellido o el barrio donde vives, ni tampoco tu raza o los colores de tu piel.

En los recreos, escuchábamos música bajo unos enormes parlantes distribuidos en el patio del colegio gracias al gran Patricio –Galeno– Walker. Sus selecciones favoritas nos ayudaban a sobrellevar los descansos. Lo recuerdo con cariño escondido en una oficina hedionda a cigarrillos (los cigarros de otros porque él nunca los fumó), y rodeado de esos platillos de vinilo negro y equipo electrónico que le salpicaban el rostro con sus lucecitas rojas y amarillas titilantes.

En una de mis visitas a Chile, en el año 2002, cuando ya vivía en USA, recuerdo a mi padre recostado sobre su cama, la cama grande donde pocos días después moriría solitario. Percibí que sentía angustia, algo de ansiedad, y pensé que a lo mejor así sucede de manera natural cuando descubrimos que se nos aproxima el fin y ya no hay vuelta atrás, porque partiremos pronto. Para tranquilizarlo le dije que estábamos todos bien, que mi hermano Alberto estaba bien, que mi hermano Gonzalo estaba bien, que Mónica y Álvaro se veían bien. Y que a mí no me iba mal en Michigan. Todos están bien, papá, parece que le repetí, como asegurándole misión cumplida, para que partiera más conforme, sin verse obligado a tener que seguir ayudándonos, guiándonos, o asegurándose que nosotros nos encausábamos por una ruta más segura. Pero él notó algo extraño, se dio cuenta que yo trataba de dorarle la píldora, de calmarlo para que descansara, para que entregara las llaves, su antorcha, para que no siguiera preocupado. Fue entonces cuando levantó los brazos y me mostró las mangas del pijama que le llegaban hasta el codo. Estaba la ventana abierta y se filtraba el rumor de la ciudad febril en un día de semana santiaguino, de verano. Escuché unos bocinazos, un griterío lejano, vi un gorrión nervioso que se detuvo sobre el filo del ventanal mientras él terminaba de estirar el borde de la sábana blanca que le llegaba hasta la barbilla. Y pese a lo disminuido que ya estaba, me dio una sorpresa, un gran mazazo cuando se detuvo, fijó su mirada en el cielo raso de su cuarto y me preguntó, como volando hacia otro tema, parecido al pájaro del ventanal:

– ¿Y tú, a quién saliste tan inteligente, Cristiancito?

Habría pagado para que me preguntara a quién salió tan pelotudo, mijito, o no hable huevadas, mijito, no diga leseras, pero no había ocurrido así. Notó que yo me había dado cuenta, notó que yo sabía que le quedaba poco tiempo. Ahí comprobé las sorpresas que nos da el cerebro, que pese a estar acosado por la enfermedad, las debilidades, los dolores, las confusiones, siempre nos puede sorprender con un relámpago de conocimiento cognitivo, algo así como un saludo a la bandera que nos muestra la fibra sana que todavía va quedando, que todavía resiste, ahogada en medio de toda esa maleza de la ancianidad, pero que todavía permanece pese a las molestias, la vejez y el deterioro.

No le contesté, no le dije nada, me hice el leso, como siempre, y parece que tartamudee algo así como chuta, pero solo para mí, solitario y calladito, como siempre.

Cuando me mudé a USA a fines del año 81, cambiaron los tonos y colores del invierno, que para aumentar el contraste fueron blancos, había nieve. Y con los años he seguido subiéndome a los distintos automóviles y deteniéndome frente a los mismos semáforos con luces rojas donde todavía aprovecho para escuchar música, esa que escapa de los parlantes de la radio. Ahora soy yo quien maneja -pero en otro tipo de auto y en otras latitudes- y no mi padre, y me importa menos si a alguien no le gusta la música que escucho. Han pasado los años y más que nada guardo mis melodías, guardo mis recuerdos, o los escribo a escondidas, los atesoro en páginas manuscritas parecidas a esas conchitas de mar que un día coleccioné al caminar sobre la arena, a la orilla de una playa en Algarrobo, o El Quisco, cuando niño. De esos recuerdos felizmente no huyo. Y me importa menos si a alguien no le gustan, o no las lee, o si a nadie le interesan las conchitas que he guardado. Incluso ya me importa poco si no escucho música cuando detengo el auto frente a un semáforo en la ciudad de Northville, en Michigan, donde vivo ahora…..aunque siempre los prefiero con música (los semáforos).

Antes de partir

Antes de partir hacia los Estados Unidos a finales del año 81, vendí mi Fiat 600, y por algún motivo extraño, simplemente me largué como si encaminara mis pasos hacia una sala de clases. Partí como estudiante y sin la idea fija de largarme para no regresar nunca más. Era un paso, no un salto, como el que dio mi hermano Gonzalo al irse a Canadá poco tiempo después. Lo mío fue más solapado, no se presentó como una partida permanente, un corte, más bien se asemejó a un paréntesis; me iba para estudiar en el extranjero y buscar otro futuro, ya se vería como resultaba todo. Con mi hermano Gonzalo fue distinto, él se fue de frentón y casi de portazo. Ya había estudiado en USA antes, donde obtuvo un flamante título de ingeniero comercial, y simplemente en Chile no se acostumbraba. Fueron pocos los que lo entendieron. Le amordazaban las costumbres que encontró en Chile, los trámites engorrosos, las reuniones de última hora, los cafecitos alargados y esa manera de quemar el tiempo que veía entre sus amistades. En Chile tenía trabajo, no le iba mal, pero algo le picaba, y decidió volar y buscar nuevos horizontes junto a sus dos hijas y Anita Kuschel, su esposa. Chile y su estilo de vida lo asfixiaban.

En ese sentido a mí me ocurrió algo parecido, también me sentía asfixiado, como un extranjero en Chile, en mi país, aunque a lo mejor lo que más me afectó fue lo que sentía a diario adentro de mi propia familia, siempre sometido a sus ritos, sus normas, convenciones y silencios. Mi descontento pudo ser algo personal, y ahí puede estar también el origen de mi despedida, porque esa asfixia es algo que me ha ocurrido en muchos sitios donde me ha tocado vivir. En la casa de mis padres muchas veces me sentí como un extraño; me molestaba esa manera oblicua con que nos decíamos las cosas, donde no nos preguntábamos derechamente por “a”, porque lo hacíamos primero por “b,” pero de una manera solapada que implicaba “a”, que de rebote buscaba esa respuesta, aunque no directamente. Había mucho claro-oscuro, mucha danza para evitar nombrar las cosas por su nombre. Se respetaban poco los espacios de los hijos e hija que ya eran adultos. Mi madre recurría mucho al mensajero, dile a tu hermano que….., o dile a tu hermana que….., en lugar de ir ella a decirlo claramente. Los temas peliagudos fueron siempre borrosos, poco claros. Éramos poco transparentes para decirnos las cosas, había mucho mensaje velado para tratar temas y cantar las cosas por su nombre. Quizás por eso, gracias a mi lejanía física, al vivir en otro país, estas notas me salen más directas y sin esos silencios, aunque a veces me duela y pueda lastimar a otros.

En esos años, yo era un joven bastante tímido y callado; algo que, imagino, me ayudó porque tengo la impresión que en USA, a los callados les va bien. En Chile hay que ladrar bien alto, y para eso nunca fui de los mejores. Con Gonzalo teníamos edades parecidas, éramos jóvenes, y cuando emigramos aprendimos a generar nuevas raíces a costalazo duro, dándonos de culo sobre un pavimento resbaloso. Pero así ocurre cuando se es joven, cuando nos sentimos invencibles y apostamos por los riesgos, viajamos y nos arrojamos al torrente caudalosos de algún río, o, como me ocurriría a mí, saltamos fuera del país. Me fui de Chile como estudiante y me fueron a despedir sin demora al aeropuerto, sin drama, donde me abrasé tranquilo para alejarme de mis padres, mis hermanos, hermana y los amigos. En esos años todavía no sabía, o no me daba cuenta, o no lo quería notar, de que estaba huyendo, huía de Chile. A Gonzalo, no le ocurriría así, él lo sabía, lo tenía claro, estaba muy consciente de su huida. Nadie de la familia lo iría a despedir –la excepción fue mi hermano Álvaro, el menor- porque nadie lo entendió, sobre todo mi madre que estaba hecha un trompo y exigió que nadie lo fuera a saludar. ¿Por qué se iba de esta maravilla de país? ¿Para buscar nuevas aventuras? Pero se consolaba imaginando que mi hermano tenía el gen de los exploradores, de los Ossa, antepasados por el lado de su madre, descubridores del salitre en Chile. Y así fue como a mi hermano solo lo fue a despedir el chofer de la CEPAL, donde trabajaba en ese entonces.

En un principio Gonzalo había tratado de emigrar hacia Australia, donde tenemos un pariente, una prima de mi madre. Cumplió con todos los trámites rutinarios, como visitar el Consulado, llenar formularios, entrevistarse, y cuando ya lo tenía todo listo, a pocas semanas de partir, lo llamaron por teléfono para contarle que su madre había conversado con el Cónsul para informarle de algo grave. ¿Qué era eso? ¿Qué les había presentado? Les había largado la noticia-bomba y teledirigida de que en nuestra familia, y por lo tanto en la familia de él, de Gonzalo, había muchos miembros con problemas mentales –lo que no era cierto- y que basado en esa información ya no lo podían aceptar como inmigrante. De más está decir que hasta ahí llegaron los preparativos para su partida. Todo reventó y no le quedó otra alternativa que pensar en Canadá; pero antes, siguió los consejos del Cónsul: la próxima vez, le dijo, cuando consulte en otro Consulado, no se lo cuente a nadie y hágalo solito. Por una extraña coincidencia, mi padre le dio el mismo consejo cuando llegó a casa destrozado después del trámite fallido, pero con un agregado de color inquietante: no se lo cuentes a nadie, mijito, y no se lo cuentes a tu madre hasta que lo tengas todo listo. Ella está ta-ta-ta-ta-ta….. Y así fue como lo hizo, no se lo contó a nadie, ni siquiera a nuestra madre que sospechaba de todos, y por eso partió sin ninguna despedida porque cuando ella se enteró, lo desaprobó con una rabia de gata herida y mandó una orden perentoria donde indicaba que nadie lo debía ir a despedir. Así fue como partió con Anita y sus dos hijas, solos, a buscar nuevos horizontes a Canadá. En el aeropuerto de Montreal lo esperaba la hija de Julio Durán, amigo de mi padre, que lo llevó a un Hotel de mala muerte donde recomenzó su vida. A las pocas semanas ya aprendería algo de francés para conseguirse un trabajo.

En mi caso llegué a Washington, a la Universidad de Georgetown, para perfeccionar mi inglés y prepararme. Cuando llegué me costó trabajo aterrizar en ese país que empezaba a conocer a golpes; pero logré tocar tierra, aunque titubeando, al llegar a la Universidad jesuita de Georgetown, en Washington DC. La Universidad está situada en un barrio pequeño, de calles angostas, donde conviven estudiantes, políticos y gente de la alta sociedad norteamericana. A esta iglesia venía John Kennedy los domingos, te dicen orgullosos algunos lugareños cuando pasas frente a la Holy Trinity Church, una pequeña iglesia católica toda pintada de blanco. Afuera, las veredas de piedras y ladrillos rojos te ofrecen pequeñas boutiques, shops, restoranes y bares, que están siempre limpios y lustrosos, invitándote a pasar. En ese barrio la vida de los sacerdotes me pareció demasiado cómoda, muy distante a los problemas que combatían los sacerdotes que yo había conocido antes, como Nacho Gutiérrez, o Chago Marshal que llegaba sin aviso, desde la población Los Nogales donde vivía, a almorzar a la casa de mis padres (recuerdo que le tenía terror a la nata que se le formaba en el café con leche). Muchos de ellos eran sacerdotes que vivían en barrios populares, rodeados de gente agobiada en la pobreza, de pocos recursos económicos, asfixiados. Aquí resalta en mi recuerdo la figura del padre Ignacio –Nacho– Gutiérrez, jesuita español que llegó a Chile durante el período de la Unidad Popular de Salvador Allende. Una vez producido el golpe de estado del año 1973 se distinguió por su férrea defensa de los derechos humanos. Se hizo conocido en Chile por sus denuncias protegiendo a los perseguidos y por el poco temor que demostraba al referirse a las atrocidades – la cultura de la muerte, como la llamó- cometidas por la dictadura de Pinochet. En 1984 como Vicario de la Solidaridad visitaba Europa para conseguir apoyo y dinero. Pinochet no perdió esa oportunidad, no la dejó pasar, y canceló su visa de ingreso y permanencia en el país. Las manifestaciones de apoyo hacia el padre Nacho no faltaron, pero Pinochet no dio un solo paso atrás, gracias a sus servicios de inteligencia le conocía su historia, su intimidad al padre Nacho, que había salido del país acompañado de una mujer con la cual estaba ligado sentimentalmente. El dossier que guardaba Pinochet era voluminoso y fue poco lo que se pudo hacer para defenderlo. Pinochet no necesitó difundir nada por la prensa, no fue necesario, la defensa del padre Nacho había capotado en sus inicios. Se logró leer una carta de apoyo del cardenal Francisco Fresno en todas las misas del domingo 18 de noviembre de 1984. Pero nada cambió, y el padre Nacho Gutiérrez se quedó viviendo en España renunciando al sacerdocio. Escribió un libro que tuvo poca divulgación, Chile, la Vicaría de laSolidaridad (Alianza Editorial, 1986).

Es un libro triste, donde no se mencionan los antecedentes del autor en la contratapa. Varios años después, Nacho intentó un regreso como funcionario de la embajada española en Chile, durante el primer gobierno democrático de Patricio Aylwin, amigo de mi padre; pero ese cargo tampoco resultó. La Iglesia junto a políticos católicos, evitaron que su cargo prosperara. En el año 2017 lograría regresar finalmente en forma anónima, a los 75 años, para morir en el país que tanto amaba. Lo recuerdo como un hombre bueno y cariñoso. Me habría gustado conocerlo más, saber qué lo impulsó hacia el sacerdocio, y qué lo impulsó a venir a Chile. Había pensado no escribir sobre él en este texto, pero al encontrarme con su retrato, tomado en nuestra casa de Algarrobo el año 81, su recuerdo se cuela y no se extingue, crece, me persigue en mis trajines diarios de aquí en Michigan. No logro huir de su recuerdo.

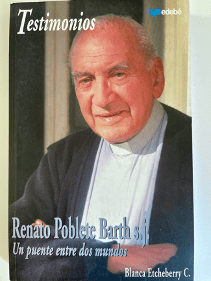

Y si he mencionado al padre Nacho Gutiérrez, como no hablar también de otro sacerdote jesuita amigo de mis padres, Renato Poblete.

Renato Poblete falleció a los 85 años en el 2010, nueve años antes de que se conocieran los abusos sexuales y de poder cometidos por él entre los años 1960 y 2008. En la investigación canónica se comprobó que había abusado de al menos 22 personas, cuatro de ellas menores de edad. Antes de que salieran a la luz las denuncias, su prestigio era tan grande, que en el año 2015 se bautizó como Padre Renato Poblete, un importante parque fluvial en Santiago. En abril del año 2019, después de la investigación canónica, el gobierno de Chile renombró el parque como Parque de la Familia y retiró prontamente su estatua de bronce.

Poblete perteneció al Centro Belarmino formado por los jesuitas. Fue una organización que ejerció gran influencia entre los políticos pertenecientes a la Democracia Cristiana. Así fue como gran parte de la base ideológica del gobierno de Eduardo Frei Montalva, en los años 60, nació ahí. Algo de esa poderosa influencia se resume con el exitoso slogan de su campaña presidencial de 1964: revolución en libertad. Pero no solo se canalizaron ideas, porque el Centro Belarmino también ayudó a coleccionar fondos provenientes de diversas fundaciones internacionales europeas, como la Konrad Adenauer, para su campaña. La ayuda de Estados Unidos a Frei Montalva tampoco se hizo esperar. En ese entonces Washington abogaba por un apoyo al centro político chileno para contrarrestar las amenazas revolucionarias de la izquierda.

Cinco años antes de su muerte, se publicó un libro titulado Renato Poblete Barth s.j. Un puente entre dos mundos (Editorial don Bosco 2005) que mi madre me mandó por correo. En la contratapa me escribió sobre una conversación que había tenido con Renato: Le conté a Renato que quería una iglesia al aire libre y que en lugar de 12 columnas, tuviera 12 grandes árboles (esto está cerca de la tumba del padre Hurtado). Cuando le mostré que una de las doce palmeras tenía las raíces infectadas, me dijo, ¡es que ese fue el que entregó a Jesús! Él era ingenioso, conocía el poder del marketing, y ocupó esos recursos para ensalzar su figura que tenía un lado oscuro y muy perverso. En el libro le dedica apenas media página al padre Nacho Gutiérrez, sin mencionar siquiera que había sido sacerdote.

En Washington conocí otro mundo, noté la opulencia, los coloridos autos deportivos, las casonas altas y de ladrillos rojos y edificios de piedras lustrosas que resaltaban el dinero y el poder. Estaba recién llegado a los Estados Unidos, y esa afluencia que veía y palpaba con la vista, con mis manos, la interpreté como un problema mío, de percepción torcida como resultado de la caída libre que todavía experimentaba después de haber agarrado una radio de onda corta y una mochila, para partir rápido de Chile, huyendo de mi familia y mis amigos, y también de mis paisajes, de ese océano salpicado de roqueríos de la zona central chilena. Mi idea era asistir por unos pocos meses a la universidad de Georgetown para mejorar el inglés e incorporarme a esa sociedad que recién empezaba a conocer.

Tenía recomendaciones del sacerdote jesuita, Patricio Cariola, lo que me ayudó. Así fue como conecté con José –Pepe– Zalaquett (el abogado que Pinochet había expulsado pocos años antes por su trabajo en defensa de los derechos humanos en la Vicaría de la Solidaridad), colaborador junto a Cariola antes de ser expulsado, quien me ofreció todo su apoyo. Recuerdo que después de recorrer muchos pasillos ruidosos y escaleras desproporcionadas que me hacían sentir todavía más pequeño, más expuesto y frágil, llegué perdido a su oficina. En esos años José trabajaba como Director Ejecutivo de Amnesty International y también en esa universidad donde tenía un proyecto que ya se terminaba. Mientras sacaba fotocopias y organizaba papeles y documentos, me explicó que así es aquí, cuando los proyectos se terminan, se liquidan y no hay vuelta. Después del saludo inicial, me abrazó y sentí la importante seguridad de que José, pese a lo ocupado que estaba, me ayudaría. Al poco rato, al ofrecerme un café caliente, lo hizo con generosidad, sujetando una servilleta enorme, blanca, tan grande, que me pareció estar parado frente a una bandera. Mi inglés era rudimentario, pero ahí también me hizo sentir acompañado. Todavía lo veo dejar el café sobre ese escritorio salpicado de papeles para preguntarme dónde pensaba estudiar, y quién, qué grupo me ayudaba. En Cleveland, le contesté, pienso estudiar ahí, y por el momento es poca la ayuda que tengo, le agregué. De inmediato, al escucharme, tomó su café con una mano y me corrigió el acento, me empujó a pronunciar Cleveland como lo hacen ellos, como arrastrando la v y me dio nuevos consejos. Mientras contestaba el teléfono, me explicó que pronto saldría de viaje, pero que Cleveland no estaba mal, al menos tendrás una buena orquesta, me dijo, al mencionar la Orquesta Sinfónica de Cleveland. Antes de partir, me pasó un papel con un listado enorme de gente e instituciones europeas que iba a visitar, con sus nombres y teléfonos donde lo podría llamar en caso de sufrir dificultades. Así fue como José me abrió generosamente las puertas de su vida y de su departamento, donde incluso terminé jugando al ajedrez con sus amigos. A las pocas semanas, me redactó la carta que mandé a Case Western Reserve University donde explicaba las razones por las que me interesaba estudiar, o los motivos por los que quería continuar con un doctorado en química.

Siempre me costó descubrir qué era lo que me gustaría hacer cuando llegara a ser adulto. Envidiaba a los amigos que a temprana edad exploraban una pasión, sabían qué hacer y cómo hacerlo. Cuando egresé del colegio, siento que me sacaron a empujones, porque no sabía hacia donde encaminar mis pasos, qué estudiar, qué leer. Veía con envidia como mis amigos y conocidos, primos de mi edad, se afiliaban con entusiasmo a las distintas áreas de estudio, como leyes, pedagogía, ingeniería. Maduré tarde. Siento que me atacó una edad del pavo prolongada y que no se terminaba nunca. No era diestro para las matemáticas, pero si le ponía empeño lo lograba. Tampoco era versado en química, pero si le ponía empeño, sobrevivía. Al menos, perseverancia no me faltó y por eso estudié química. Para leer fui siempre lento y sigo siendo lento, por eso escojo bien lo que deseo leer. Como era tímido salí apto para mirar, o para mironear, y creo que sigo siendo bueno para eso; a lo mejor esa fue mi vocación. Me habría gustado tener otra oportunidad para intentar una vida diferente, pero me he quedado sin tiempo, ahora me muevo por el mundo mirando hacia atrás, hacia lo que hice o lo que no pude hacer, o no me atreví. Y lo escribo. Siento que al madurar tarde, seguí buscando, seguí abriéndome camino hacia afuera y a continuar en una búsqueda que no termina, que no tiene fin. Ya voy en mi último tercio, envejezco, empiezo a perder altura, pero todavía busco.

Los estudios y mis planes lo terminé bien, me resultaron, pero solo ahora, que lo escribo, noto la locura de esa empresa: me había ido de Chile sin mucha claridad y cuando ni siquiera me habían aceptado como estudiante en algún instituto o universidad del extranjero. Pero huía, ahora me doy cuenta de que huía. Así son las aventuras que uno emprende cuando joven.

A los pocos meses, cuando finalmente aterricé en Cleveland, llegué primero a la oficina del Departamento de Química de la Universidad de Case Western Reserve University, donde las secretarias me ayudaron, me indicaron donde tenía que alojar, donde podía comprar pan, leche, y me presentaron a una estudiante colombiana, Rosario Neira, que me siguió ayudando, mostrándome el departamento y presentándome a los profesores. Fue importante la generosidad que conocí, y todo sin mucha planificación. Lo curioso es que el edificio donde viví mis primeros meses –Clark Towers– antes lo había conocido mi hermano Alberto, cuando visitó Ohio como estudiante de intercambio en las secundarias. Lo sé por un video que él tomó en esos años. Me costó trabajo acomodarme al cambio de país; pero me convencí que podría sentirme a gusto después de leer a algunos de sus grandes escritores. Todavía recuerdo la sorpresa que sentí al leer mi primer cuento de Raymond Carver (Errand) publicado en la revista The New Yorker, en la biblioteca de la universidad de Case Western Reserve. Recuerdo con cariño a un bibliotecario de anteojos, que siempre me saludó con felicidad, contento, como regalándome una bienvenida. Al terminar el relato de Carver quedé levitando encima del sofá, casi sin saber en qué país estaba. Me levanté como redescubriendo mi entorno, como asimilando que desde ese entonces mis tierras serían más diversas de lo que había imaginado, y que estaban bien descritas por escritores norteamericanos, argentinos, peruanos, chilenos, o libaneses, como el incomparable Hisham Matar. Siento que al leerlos pertenezco a esos hogares, a esas familias, a esos dramas. Ahí ya no soy un extranjero, no busco la puerta de salida, no huyo, no lo necesito, ahí están mis territorios.

Entre el recuerdo y el olvido

En Washington recibí también la ayuda generosa de gente que apenas conocía. En el año 1983, a los pocos días de mi aterrizaje en esa ciudad -o a lo mejor fueron semanas, ha pasado el tiempo y se me hace difícil afirmarlo con certeza- me enteré de que en el Healy Hall, el emblemático edificio de la Universidad de Georgetown, Ilya Prigogine, premio Nobel de Química en el año 1977, dictaría una conferencia relacionada con Teilhard de Chardin. Healy Hall tiene una construcción estilo románica, con elementos adicionales del barroco, con sus arcos y torres de piedra grises extraídas del rio Potomac; se prestaba para una ocasión importante.

La especialidad de Prigogine fueron sus estudios relacionados con la termodinámica de los procesos irreversibles, donde proponía que el fenómeno de la vida, o el desarrollo de esta, podía ser visto o estudiado como un proceso irreversible. Ese fue su pasión, y desde ahí extendió sus tentáculos hacia las humanidades, como tratando de firmar un tratado de paz entre esas dos culturas, la humanística y la científica.

Teilhard de Chardin había sido un sacerdote jesuita que en la década de los cuarenta-cincuenta, empujó sus intereses hacia el área científica de Prigogine. A mí, Teilhard de Chardin me entusiasmaba. El centro político chileno de ese entonces, la democraciacristiana donde militaban mis padres, autores como él o como Jacques Maritain, se ajustaban al mensaje del partido, y le ofrecían una base ideológica para imaginar el futuro. Fue tanta la admiración de Ximena, mi madre, por Teilhard, que le dedicó un cuarto especial en nuestra casa de Algarrobo, frente a una quebrada de abundante litre y arbustos de hoja dura. Siempre recordaré un cuadro, un collage diseñado por Ximena, que colgaba sobre una pared tapizada con una felpa verde. Mostraba citas y fotografías de Teilhard que, en su momento, yo leí como si fueran los diez mandamientos, como si fuera un cachorro de pocos meses donde todo lo que hacían mis padres lo tenía que hacer uno. A un costado se veían sus libros y los estudios publicados sobre Teilhard, sobre su vida y sus ideas. Los volúmenes sobresalían disparejos de una estantería de varias repisas adosada a esa muralla de color verde. Teilhard cultivó su hipótesis o su modelo teórico -que con los años se ha desdibujado- trabajando como paleontólogo en la teoría de la evolución, donde pagó caro por esas intromisiones que nunca fueron bien vistas por sus superiores. En esos años, era peligroso para un religioso hablar de evolución. Fue así como los jesuitas nunca le permitieron publicar un libro suyo. Los textos que Ximena tenía acumulados en el cuarto de Teilhard fueron de aparición póstuma.

Llegué al salón de la conferencia con bastante antelación y me senté al lado de una señora de pelo blanco, muy delgada que, en ese tiempo, me pareció una viejita histórica pronta a ser momificada, una reliquia de ojos vivaces y saltones que se le movían como un par de aceitunas. Ahora que miro con más insistencia hacia un pasado que me genera ecos, que me empuja y me salpica con sus recuerdos, noto que ella, Louise Des Marais, en ese tiempo tenía menos años que yo ahora, cuando escribo esta nota. Era de tez blanca, pálida y un cabello aún más blanco. Desde un principio se interesó en mis asuntos y correspondió cariñosamente a mis saludos iniciales. A lo mejor me conversó porque, como recién llegado de un país tan lejano como Chile, le desperté curiosidades exóticas, que encajaban bien con Prigogine y Teilhard Chardin en ese salón oscuro en que habíamos coincidido. Con el tiempo me terminaría invitando a su casa, ubicada en 1529 44th St NW, detrás de la Universidad de Georgetown, donde vivía sola. En su casa no vi nunca un retrato en las paredes, ni tampoco recuerdos personales sobre sus muebles de madera oscura. Había un misterio que me despertaba curiosidad, interrogantes. Nunca le pude preguntar que había sucedido, o dónde vivía su marido, o qué había pasado con él. En una ocasión, me regaló un libro religioso, «Signs of Glory«, escrito por ella. Lo leí, o lo hojee, pero sin mucho entusiasmo; lo guardo con cariño entre mis libros y papeles que acumulo en el subterráneo de mi casa. En una de esas comidas conocí a un buen amigo suyo, un cura jesuita, Avery Dulles, que en pocos años se transformaría en un teólogo de alcurnia. Después me enteré que era hijo de John Foster Dulles, Secretario de Estado en la administración de Eisenhower donde llegó a ser el administrador de la guerra fría. Un tío suyo, Allen Dulles, había sido jefe de la CIA entré los años cincuenta y tres y sesenta y uno. Es decir, no le faltaban pergaminos para escalar posiciones de poder en Washington. Uno de los aeropuertos más importantes de la capital -donde yo había tocado tierra hacía pocos días – llevaba su apellido, Washington Dulles International Airport. Avery llegó a ser un hombre exitoso pese a que nunca se dedicó a la política partidista donde su apellido resonaba y tenía plataforma. Hizo su propia carrera al margen de todo ese alboroto, hasta llegar a ser un reconocido y prestigioso teólogo. Fue tanto su notoriedad en los corredores y salones oficiales del Vaticano, que en el año 2001, Juan Pablo II lo nombraría Cardenal, saltándose muchos muros, códigos y convenciones. Durante las comidas, él se ubicaba en la cabecera de la mesa. Louise vivía sola y parecía entretenerse asistiendo a conferencias y arrendándole cuartos a estudiantes de la universidad. La casa parecía una oficina silenciosa, fría, sin recuerdos personales que adornaran los muros o repisas. Después de las comidas, Avery me iba a dejar en un auto viejo, pero limpio, siempre limpio y lustroso, pero viejo, a mi departamento que quedaba a pocas cuadras. Hablábamos poco, mi inglés era rudimentario, pero logramos conversar algo sobre Chile, y sobre algunos jesuitas conocidos de Ximena. Durante esas comidas no me atreví a consultarle sobre su padre, ni tampoco sobre las bribonadas de su tío.

En esa misma casa y de la misma manera conocí también a Jim White, un estudiante de medicina con el que muchas veces me junté a conversar y a compartir en los comedores de la universidad, o en algún restorán de comida rápida en ese Georgetown bullente de estudiantes. Jim le arrendaba un cuarto a Louise, ahí vivía. Recuerdo que cuando se recibió de médico, me invitó a una celebración en una de las tantas casas de estilo arquitectónico victoriano, tan representativas de Georgetown, vecina a una donde había vivido John Kennedy con su familia. Las casas (townhouses) están adosadas unas a otras, y lucen fachadas de ladrillos rojos enmarcados por piedras grises y lustrosas. Las calles adoquinadas dan un ambiente de pueblo chico. Los códigos de la ciudad no permiten la construcción de edificios altos o de un estilo distinto. Son construcciones estrechas, pero de varios pisos que suben como un caracol hacia las azoteas, y desde ahí, desde bien arriba, descuelgan una vista hacia la ciudad y la luminosidad de Washington. En la fiesta vi todo el resplandor de Georgetown, ese encanto de aparente barrio pequeño, mínimo, pero a pocas cuadras de la gran ciudad. Consumimos cerveza en unos jarros grandes, como si nos sobrara la salud y la sed fuera insaciable. Entre el bullicio y las carcajadas, respiré futuro y cierta inmortalidad: me sentí joven, energético, y rodeado de seres invencibles donde nada nos podía detener o doblegar. Cada uno de sus amigos conversaba a gritos sobre los planes a futuro, los nuevos trabajos y traslados a Nueva York, Chicago o Seattle, ciudades lejanas e importantes. Por momentos, mirando hacia mi alrededor, me sentí renovado, instalado en lo más alto, donde nada me parecía inalcanzable y todo era posible. Me contagié de ese ambiente, de esas luces, de esa bulla, de esa cerveza porque a mí también me iría bien, pensé, aunque fuera nada más que un mocoso principiante, un recién llegado de un país pequeño como Chile, pero triunfaría, ya había dado mis primeros pasos. Entre sorbo y trago, y otro bocanada de cerveza, otro saludo generoso, no Jim, ya no puedo tomar más, me llegaba otro espaldarazo, otro apretón de manos, mientras Jim me contaba que el cura Avery, como regalo de graduación, le había obsequiado una Biblia con anotaciones al margen que él mismo había hecho durante sus lecturas.

En pocos meses finalmente terminé tocando tierra. A Georgetown todavía lo sentía distante, pero ya no me asustaba, había aterrizado. Con Jim terminaríamos viviendo en ciudades distintas, pero comunicándonos regularmente por teléfono. En una oportunidad, en los 90, nos vino a ver a Cleveland y se alojó en nuestro departamento de estudiante en un sofá que se estiraba como cama. Con los años seguimos en contacto, pero con una regularidad espaciada que después misteriosamente se apagó, fue difícil ubicarlo. A Louise le ocurrió lo mismo, se le había hecho imposible contactar a Jim. Pasaron unos años y nunca más nos logramos saludar, o mandar una tarjeta, fue como si alguien hubiese eliminado a Jim de Georgetown y de todas las ciudades, de todos los hospitales destacados. Jim pasó a ser un misterio no resuelto.

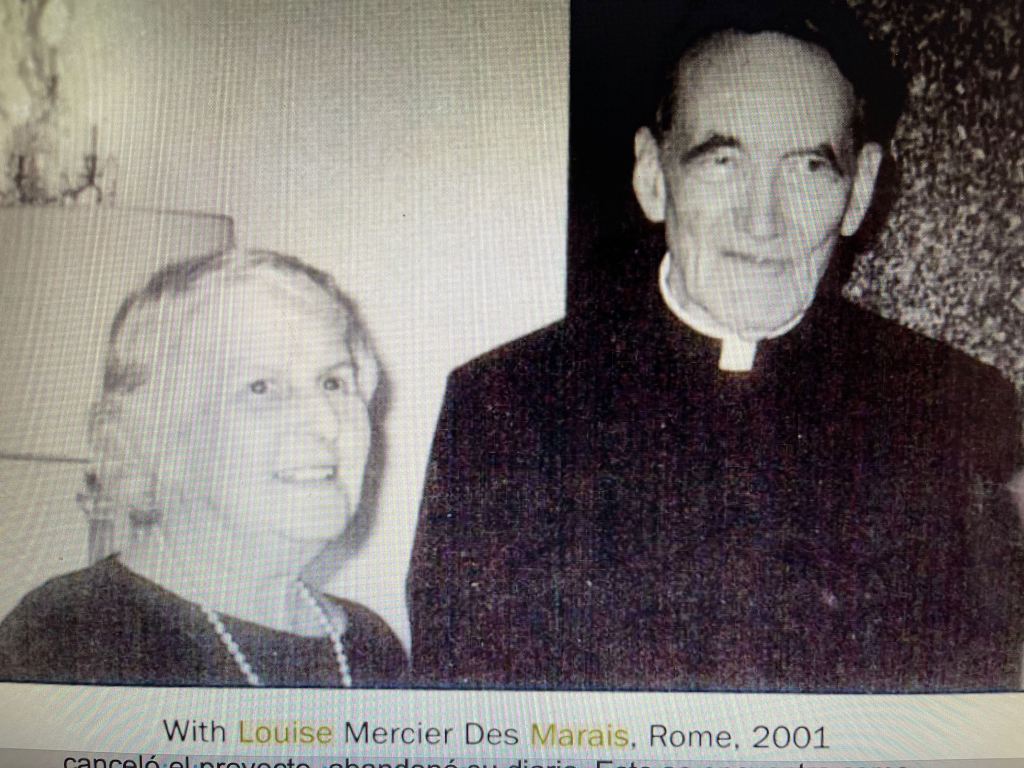

Sentado en mi escritorio, en mi trabajo, en el año 2001, llamé a Louise por teléfono. La noche anterior, ordenando cajas de cartón que acumulo en el subterráneo de mi casa, me había topado con su libro, Sign of Glory, y quise hablar con ella. Al abrirlo noté que cariñosamente se lo había dedicado a su amigo Avery Dulles. Siempre me ha interesado saber que ha ocurrido con los conocidos y amigos a través del tiempo. Conversamos largo rato, me contó que estaba feliz porque había viajado a Roma junto a un grupo grande, acompañando a Avery que lo habían ungido Cardenal.

Pasó el tiempo hasta que hace pocos meses, encontré un libro en la Internet donde nos cuentan de Avery Dulles y su vida. Me entero que falleció en el año 2008 después de una larga enfermedad. En la página 518 descubro un retrato de Avery y Louise, los dos sonriendo, los dos mirando hacia la cámara con algo de complicidad; los dos felices en Roma en el año 2001, cuando lo nombraron Cardenal. ¿Esperaban juntos un elevador? ¿Encaminaban juntos sus pasos hacia una recepción en honor a Avery? No lo sé, pero ubico el retrato al frente mío y los recuerdo. Los imagino formando una pareja, unidos en un nido sólido, viviendo juntos un importante compromiso. En el mismo libro, en una nota, leo que Louis conoció a Avery durante sus años de juventud, cuando ella llevaba un diario (escrito entre los años 1936 – 1948) que se guarda sin publicar en los Archivos de la Arquidiócesis de Boston. Ahí cuenta sobre su vida. El 6 de julio de 1946 escribió apesadumbrada su última y breve contribución: Al menos ya lo sé. Avery quiere hacerse jesuita. Dios lo bendiga. A las pocas semanas de ese revelación, no escribió nunca más una palabra. Canceló el proyecto y abandonó su diario para siempre.

Por teléfono, en el año 2001, le pregunté a Louise por Jim. Me dijo que no había logrado hablar con él, que desde hacía tiempo se había puesto escurridizo, misterioso; pero había hablado con su hermano, y que Jim había fallecido hacía poco, había muerto de SIDA. Me costó creerle, pero de inmediato, como si me descorrieran un cortinaje polvoriento, los silencios de Jim adquirieron otro sentido, uno más verdadero, más genuino. Me quedó claro que una vez enfermo, escogió alejarse de la vida, de sus conocidos y amigos para partir solo, ¿confundido, avergonzado? No lo sé. Miré hacia mi alrededor, hacia las fotos, los retratos que colgaban sobre las paredes de mi oficina y sobre mi escritorio, y lo vi todo distinto. Imaginé la soledad de Jim, los silencios de Jim. Volví a sentir la fiesta en esa casa adosada de Georgetown junto a la incomunicación de Jim. Estaba pensando en los laberintos de la vida, cuando Louise me despabiló con la noticia de su entierro. Lo sepultarían en pocos días más, y mencionó la fecha, la hora, y la dirección del cementerio. Me entusiasmó la idea de conocer algo más de Jim y de su familia, pero en esos años se me hacía difícil y costoso viajar a otra ciudad. Tuve que terminar con la llamada. Estaba en mi oficina que a medida que avanzaba el día, se inundaba de emergencias y problemas que tenía que atender. Colgué el teléfono y me costó esfuerzo alinearme junto a mis obligaciones rutinarias que me parecieron insignificantes. Tim, mi compañero de trabajo, entró a la oficina y apenas lo reconocí. Me fijé en la pantalla de mi terminal, y vi que los e-mails se apuraban en llegar. ¿Qué me había sucedido? No lo sé. ¿Dónde estaba? Tampoco lo sabía bien, me costó esfuerzo darme cuenta. Por momentos me sentí viejo, enormemente viejo y cansado.

Días después de su entierro, llamé nuevamente a Louise. Me dijo que había hablado con el hermano de Jim, pero pronto dudó, cambió de tema, y se interrumpió para agregar nuevas anécdotas. Dijo que desde hacía tiempo y pese a que Jim era médico, le pedía con cierta regularidad que le mandara noticias por correo, recortes de diarios, lo que tuviera a mano sobre el SIDA. Nunca sospeché, me dijo. Íbamos a despedirnos, cuando le pregunté por el hermano, qué le había contado el hermano de Jim cuando se encontraron en el cementerio. Hablamos poco, me dijo. Sentí que me quería decir algo, pero se detuvo, algo la frenó.

A los pocos días, y nuevamente por teléfono, me confesó que el hermano padecía la misma enfermedad. ¿Cómo?, le pregunté con esa inseguridad que uno a veces muestra cuando no ha entendido nada, absolutamente nada de lo que sucede. Eso me pasó a mí, Cristián, me aseguró, creí no haberle entendido nada mientras caminábamos por los senderos del cementerio, y no me atreví a preguntarle más detalles; pero tiene SIDA, el hermano de Jim tiene SIDA, me ratificó.

En el 2017, la llamé nuevamente para preguntarle si nuestra hija, Camila, podría alojarse en su casa por un viaje que tenía previsto a Washington. Louise se complicó, no sabía que decirme. Llegué a verle sus ojos saltarines que se le movían como aceitunas libres al otro lado de la línea. Me dijo que estaba afligida, pasando por un periodo difícil porque tenía que vender su casa de Georgetown. Insinuó que su ex marido le complicaba la existencia empujándola a vender la casa para reclamar su parte. ¿Y sabes otra cosa?, me preguntó antes de cortar, ¿sabes otra cosa?:

– ¿Qué?

– ¿Sabes tú por qué me divorcié?

-Ni idea

-Mi marido ya no me tocaba y después me abandonó persiguiendo a un hombre.

Cuando la escuché, creí entenderle mal. La imaginé sentada en la mesa de su casa donde tantas veces me invitó para compartir una comida. No me atreví a preguntarle por otros detalles. ¿Había escuchado bien lo que me dijo?

Cinco años atrás busqué a Louise en Internet usando Google. Todavía estaba viva, residía en Nueva York y tenía más de 90 años. Pensé en llamarla antes de que todo esto se acabe, antes de que todo se termine y ya no quede nada. Necesitaba preguntarle por Jim, o por el hermano de Jim, o por su ex marido, o por Avery cuando joven, en el cuarenta y seis y ella llevaba un diario y lo buscaba. Pero no lo hice, no encontré su número. Probablemente ya están todos muertos, pensé.

Por los ventanales noto que llueve en el pequeño pueblo de Plymouth, donde vivimos ahora con Pilar. Estamos en el invierno del año 2024 y entramos hacia un clima helado donde nuestros perros patagónicos correrán felices. Abro mi diario mientras veo caer las últimas hojas amarillentas de un roble vigoroso que plantamos frente al ventanal. Me siento en el sillón rojo adosado al escritorio. Es tarde, es de noche, estoy solo. La casa se estremece y parece emitir gemidos tímidos frente al viento helado y corpulento que sopla del oeste. A mis pies siento a mi gato regalón, el Luca, que busca calor y compañía. Abro mi diario, muevo las hojas, corrijo y consulto el diccionario. Leo nuevamente este texto hasta chocar con una resistencia dolorosa; percibo y siento a los que ya no están conmigo; creo tocarlos, los veo moverse, los veo reír, los veo llorar; y a veces mueren. Siento que Louise, Avery, Jim y tantos otros todavía me acompañan, todavía están conmigo, todavía están presentes entre las páginas del diario. Siento que no los puedo dejar, no los puedo abandonar; no debo huir ahora que se mueven entre el recuerdo y el olvido.

Escribo para llorar acompañado

En mi bolsillo encuentro un papel arrugado donde alcanzó a escribir una nota rápida mientras espero la luz verde detenido frente a un semáforo. Lo escribo apurado para no olvidarlo, y antes de que me cambien la canción, o antes de que me impongan la luz verde y me transporten hacia otro territorio y todo se evapore. En el sitio donde me encuentro ahora, detrás de una camioneta roja que se demora en arrancar, me da más tiempo. Anoto:

…..escribo buscando sentir como me sentía antes, cuando era joven….

Sucede que a veces inicio una resonancia donde me muevo bajo otras coordenadas, y entonces recuerdo; es algo que me ocurre a menudo cuando escucho música, o cuando sucede algo con mis hijas, donde en una regresión espontánea me transporto a la edad de ellas, cuando yo actuaba de manera parecida. Así es como me empujan a recordar mi propia infancia, pero desde otro ángulo, desde otro lado, desde esa fisura que me ofrece la realidad de mi familia. Disfruto al atrapar esos momentos y los aprovecho para escribir notas breves frente a un semáforo que me inmoviliza. Compruebo que con el paso de los años, ya no siento como me ocurría en ese entonces, percibo con menor intensidad los incidentes, los dramas, bajo una luz más apagada o por intermedio de más filtros. Quizás por ese motivo, como le comenté por e-mail a un amigo hace pocas semanas, mis notas son nostálgicas. Puede que esa nostalgia brote de ahí, de ese intenso deseo por recuperar las emociones. Siento que escribir es como un intento fútil, frágil, por recobrar esa condición original que ya parece inalcanzable, donde una luz efímera los ilumina brevemente y me empuja a escribir como un “viejo prematuro”, algo que me señala cariñosamente mi tío Lalo cuando lee alguna de mis notas que le mando a Chile.

El auto que veo en el retrovisor ahora me pitea, la camioneta roja de adelante ya se esfuma, tengo que acelerar y dejar el papelito a un lado. Vivencias de otros tiempos me asaltan frente a los semáforos con luces rojas.

En una entrevista al escritor guatemalteco Eduardo Halfon, leí que para él, hacer literatura es el ejercicio de querer rellenar los espacios vacíos de la memoria, sabiendo todo el tiempo que no se puede. Parodiando a Halfon, a lo mejor podría agregar algo parecido, pero reemplazando la palabra literatura por escribir, es decir, escribir, para mí, es el ejercicio de querer rellenar los espacios vacíos de la memoria, esos enormes huecos, a veces dolorosos, tristes, sabiendo que no se puede, que me quedo corto; pero no importa, con la fe del carbonero siempre espero algún milagro. Es un hermoso fracaso. Para recordar me ayudan las cartas que pienso utilizar en este texto, verdaderos comprimidos de memorias, de otros días, otros años, de hechos que casi no recuerdo porque se me ha borroneado la diferencia entre la ficción y no ficción. Lo importante en todo caso, creo, es preservar la autenticidad de esos momentos, ser fiel a esos sentimientos, eso es lo importante. Escarbando entre los muchos papelitos que he guardado, encuentro cartas y libretas con anotaciones, fechas, recordatorios. Creo que lo importante es poder mostrarlas así, tal cual, imaginando que a nadie le importan porque estamos todos muertos o al borde del cajón. Mi amigo Ignacio Carrión tenía mucha razón, cuando decía que para él era importante escribir así, imaginando a todos los partícipes ya fallecidos, incluyendo el que escribe. Siguiendo su ejemplo, considero que las cartas pierden completamente su valor si las censuro, les robo esa autenticidad tan necesaria. Si no me gano la vida en este oficio, ¿para qué esconderse?, ¿para qué arrancar de los recuerdos, aunque sean dolorosos? Nadie me conoce, nadie me lee, y en el fondo no hay nada que perder con tratar de ser auténtico; incluso hasta que duela y sienta que me estoy causando daño. En el fondo, es una buena muestra del respeto hacia los que todavía invierten algo de su precioso tiempo leyendo algunas páginas.

Sobre los anaqueles altos redescubro un libro de Tim O’Brien que habla sobre la escritura de ficción. Lo tituló: ¿Cómo se escribe una historia de guerra? Me atrae porque como lector, siempre me ha seducido saber si el autor o autora me cuenta realmente la verdad de lo ocurrido, tal como le sucedió en el mundo real, o si por otro lado es inventado. O’Brien menciona que, para él, la verdad se refiere más que nada a ser fiel a la autenticidad de la experiencia, eso es lo fundamental y es más importante que la verdad histórica o cómo ocurrieron realmente los hechos; por eso él se da el lujo de cambiar o incluso “inventar”, si con eso se acerca a la verdad más importante que para él es la autenticidad de la experiencia. No me siento particularmente feliz al leerlo, porque recuerdo esa tarde en Cleveland, hace ya muchos años, en los 80, cuando después de una lectura que nos dio en una biblioteca de Case Western Reserve University, en Cleveland, Ohio, le pregunté –ya estábamos afuera, en la calle- si esos compañeros de combate que él describía en sus relatos habían existido. Me miró perplejo, lo pensó por unos segundos, y me dijo que no. Pero en su titubeo y en ese rostro triste que me mostró por un instante, me sugirió que yo no había entendido nada. El libro que discutíamos se presentaba como una obra de ficción, pero claramente O’Brien se introduce hacia un género híbrido donde no se inventa mucho. Ese es el estilo que me atrae. Pasados ya muchos años creo percibir que incluso algunas memorias hoy se escriben de esa manera. Me atrae esa alternativa porque siento que en las memorias también es importante prestar atención a la verdad emocional, saber transmitirle esa experiencia al lector, aunque a veces se inventen ciertos hechos para acercarse a esa otra verdad que es todavía más importante.

En otra estantería me encuentro con el último libro de Barbara Le Guin (Sin Tiempo para Perder, o No Time to Spare). Es una recopilación de los blogs que ella publicó por varios años. Según Le Guin –lo leo en la introducción- los blogs no le interesaban hasta que se topó con los de Saramago. Le gustaron tanto que empezó uno propio.

Leo y me gusta como escribe, cuenta la verdad, aunque duela. En octubre del año 2010, escribió que ya no le quedaban muchas esperanzas al contestar un cuestionario que la Universidad de Harvard les envió a sus exalumnos como ella. Escribió que al mirar hacia el futuro solo le esperaban sustos. Tenía razón, pocos días después fallecería.

La frase siguiente no tiene originalidad, necesito buscar al autor del libro para darle el crédito que se merece. Cuando lo leí, me identifiqué, me iluminó el día, o quizás la noche porque era de noche y llovía, hacía frío. Recuerdo que dice algo así como “escribir da la oportunidad de seguir hablando una vez que uno se muere”. Quizás por eso cuando escribo, me asumo muerto como me lo enseñó Ignacio, me siento terminado, donde la censura se diluye y pierde importancia, pierde protagonismo. En ese sentido, creo que escribir combate un poco la mortalidad, nuestra completa desaparición que con los años crece y gana en importancia. Primero nos empiezan a llegar noticias de amigos enfermos. Algunos sanan, pero otros, muchos, fallecen, se terminan. Uno los ve marcharse pero decide continuar con el engaño, con ese juego o esa idea de que lo ocurrido fue una excepción y no el desenlace natural de haber gozado una vida por varios años largos.

Escribir me ayuda también a conocerme, a descubrir quién soy, porque pese a los años que he vivido todavía muchas veces me desconozco. Puede ser un esfuerzo inútil porque lo que ya no pude ver a lo largo de mi vida, durante tantos años, durante todos esos domingos estirados y aburridos, puede que no lo termine de ver nunca, sobre todo si considero los años que me quedan que son menos.

Escribo para recordar a los que ya no están, para recordar lo que hicimos juntos y no me resultó, o lo que hice y me resultó mal porque hice daño.

Escribo para ver si ahora me resulta, para ver si todo me pudiera resultar de otra manera, usando otros caminos, otras conversaciones.

Escribo para usar otra ropa o para caminar sin ropa.

Escribo para decir lo que no me atrevía a decir o a contar antes.

Escribo para rescatar las voces de mi infancia, los saludos de mi infancia, para escucharlos nuevamente teniendo ya otra edad donde a lo mejor lo entiendo mejor, o me puedo esforzar por entenderlo mejor porque ahora tengo tiempo.

Escribo para conversar con mi padre como si tuviera la edad mía.

Escribo para volver a ver a mi tía Maruza, esa mujer misteriosa de la cual los adultos me hablaron tan poco o casi nada.

Escribo para poder ver de otra manera.

Escribo porque me queda poco tiempo.

Escribo para ganarme otra oportunidad.

Escribo para usar mejor el tiempo, para saber si todo fue verdad, si todo ocurrió así.

Escribo para llorar acompañado.

Escribo para recordar las calles, los barrios, mis amigos, mis familiares, de los que también creo que hui.

¿Qué más podemos ofrecer?

Era un fin de semana y estábamos en Algarrobo. Primero, durante los años iniciales, llegábamos a ese balneario de la costa central chilena, cruzando Melipilla, Llolleo, la casa Pelá y muchos otros poblados pequeños como Las Cruces, El Quisco, o El Tabo. Al llegar, nos bajábamos del auto a estirar las piernas entumecidas tras el largo viaje. Sentíamos la brisa fresca en el rostro y el chasquido de la arcilla crujiente bajo nuestros zapatos. Muy pronto limpiábamos la casa, espantábamos a las arañas peludas y ventilábamos los cuartos penetrados por la humedad de la playa y del encierro. De ahí salíamos raudos hacia el Club de Yates del cual éramos socios, pero donde no éramos dueños de nada, de ningún bote; ni siquiera teníamos un flotador de goma, pero podíamos contar dichosos que éramos socios del Club de Yates de Algarrobo. En esos años sonaba bien decir que íbamos a la playa por el fin de semana. Y la verdad es que nos arrancábamos felices de Santiago y su aire pesado, de su ruido, sus veredas atestadas de gente caminando por el centro de la capital. Nos deteníamos en los semáforos donde veíamos desfilar a la muchedumbre; hombres y mujeres trajinados por el trabajo duro, los horarios sin fin, y que apuraban el paso para llegar a su descanso, a sus casas o departamentos distantes.

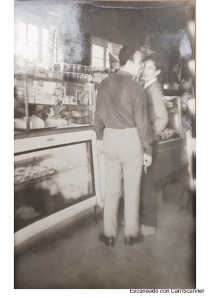

En la playa de Algarrobo, con mi hermano mayor, Juan Alberto (su rostro se ve semi escondido). Al frente suyo estoy yo, y al frente, mi hermano Gonzalo. A la derecha está mi hermana Mónica. Parado atrás, mi hermano menor, Álvaro (Plito). A la derecha se puede ver la carpa que ocupábamos para ponernos los trajes de baño.

Con el tiempo, celebramos la construcción del túnel Lo Prado, inaugurado con mucho ruido publicitario por el gobierno de Eduardo Frei Montalva en el año 1970. Nos abrevió el viaje hacia la playa y dejamos de pasar por los balnearios de la zona. El recorrido de antes nos tomaba varias horas dispersas por caminos lentos y de muchas curvas. El túnel nos cambió la ruta, y Casablanca reemplazó a la ciudad de Melipilla. De Casablanca a Algarrobo seguíamos sobre un camino de tierra y arcilla roja, gredosa. Por ese camino, tiempo después, se mataría mi querido amigo Jaime Escobar en los años 90. Nunca había sido dueño de un auto y su inexperiencia lo traicionó. Cuentan que se dio una vuelta de campana en una curva maldita donde después del traumatismo no despertó nunca más. A las pocas horas llegó como paciente a las manos de mi padre, quien, pese a que por breves momentos me confesó por la línea, quizás, quizás se salva, mijito, a los pocos días moriría. Por teléfono y desde otro continente, mi papá me dio la noticia en una noche trágica al anunciarme, falleció tu amigo, mijito. Me lo contó muy parco, como escondiendo las palabras detrás del teléfono, barriendo los detalles de una derrota inapelable.

Después de ventilar la casa, salíamos hacia el Club de Yates, donde sin abordar ninguna embarcación, ascendíamos por una escalera de madera oscura, bien encerada, cargada de esa humedad de la costa y la cera espesa. Nos sentábamos en los sillones de un segundo piso que tenía sus ventanales grandes y sucios por la sal y el agua del océano que los salpicaba. Afuera se veía el mar moviéndose como un animal lento y tranquilo, acariciando el muelle de metal corroído y las muchas gaviotas, cormoranes, pelícanos que sobrevolaban casi tocando la superficie del océano. Algunas parejas y familias paseaban por la vereda que bordeaba la orilla de la playa. Eran parejas que deambulaban mirando hacia afuera, como buscando conocidos, amigos, tratando de encontrar a fulano de tal que también había llegado ese fin de semana buscando su descanso. En USA a lo mejor ocurre algo parecido en los balnearios de importancia, pero a mí siempre me gustó pasear en el anonimato, mirando hacia adentro, sin buscarle el rostro a nadie, y sin tratar de reconocer a nadie, sin buscar a ese fulano de tal que había llegado ese fin de semana para descansar. Así ocurrió hasta que unos amigos de mis padres llegaron con Francisca, que para mí iluminó todo ese refugio. Me pareció que ella y solo ella dejaba entrar los rayos tibios del atardecer. Ahí aprendí a caminar de otra manera, mirando hacia afuera, hacia los demás, buscando, tratando de encontrarla a ella. Recuerdo que le presté un libro que después me devolvió junto a una barra de chocolate con almendras y una sonrisa radiante. Lo triste es que no supe decirle, o no aprendí a decirle que la quería, porque cuando se lo dije, la intimidé. En esos años apenas sabía agarrar un vaso de agua, y la asusté. Tuvieron que pasar muchos años hasta que mi actual esposa me enseñara -a empujones- a querer. En Chile no encontré mi burbuja, o un lugar donde me pudiera sentir verdaderamente en casa.

A lo mejor esa fue otra de las causas de mi huida.

Me atraían los garzones del Club de Yates. Apreciaba el ruido que provocaba la crujidera de hielo que largaban cuando preparaban pisco sour. Los garzones pertenecían a una burbuja distinta a la mía y eso me cautivaba, en algo tenían que parecerse a mí, pensaba. Al poco rato nos ofrecían unos canapés de erizos, unos rectángulos olorosos que traían una torreja de limón amarillo colocada sobre la lengua del erizo crudo. Siempre me deleitó comprobar que pese a ser un mocoso callado y bastante mirón, que no contribuía en nada a la conversación de los adultos, me dejaran probar esos canapés que disfrutaba en silencio al estirar la mano, y que se acompañaban tan bien con ese olor a cera profunda, esa humedad y encierro de las maderas en ese refugio a la orilla de la playa. En esos momentos percibí breves instantes de felicidad, chispazos. Mi padre conversaba con los mozos –pese a pertenecer a otra burbuja- los que genuinamente se sentían a gusto porque el balneario resucitaba y cobraba vida cuando llegaban los santiaguinos durante los fines de semana. A veces, cuando a mi padre se le acababa el tema, conversaba animadamente sobre el clima, la última marejada, o la tormenta, y preguntaba sobre temas que apenas conocía, como un yate de dos mástiles que veíamos enfrente nuestro, el Santa María, pero en detalles muy vagos porque de eso no entendía nada.

Eran fines de semana tranquilos porque todavía no había llegado Steve Jobs a cambiarnos el comportamiento. Los celulares no existían, y Santiago era una ciudad que desde ahí, frente al mar, parecía ajena y distante. De las murallas colgaban cuadros patituertos, manchados por la humedad de la playa, y que mostraban galeones en medio de una batalla, o enfrentando una tormenta. Imaginaba esos desastres y disfrutaba al estirar la mano nuevamente para probar otro canapé de erizo. Nadie me detenía, nadie me decía nada. Había felicidad, aunque en ese tiempo yo no lo sabía.

Y ahora que ya ha pasado el tiempo, grandulón y con trabajo, salario, y mi propia familia, podría comprarme los bocados más apetitosos, los más caros y exquisitos de este mundo, pero noto que ninguno de ellos me llegará con esa magia o intensidad inicial, no serán nunca tan sabrosos como los que probé en esos momentos, cuando estiraba la mano y respiraba ese aroma a madera recién encerada frente al mar, y frente a esos mozos felices con su trabajo de fin de semana. Todo eso se terminó, se esfumó, se me vaporizó. Creo que a eso me refería cuando escribí que ya no siento como lo hacía antes. Por eso escribo; para recuperar ese mundo que un día dejé, cuando abandoné mis calles, mis veredas, mi casa, y que en ese entonces ya percibía un tanto ajena. Al vivir en otros continentes, viviendo en un país como este, en USA, que tampoco ha sido mío, la situación se regularizó y se me hizo normal sentirme ajeno en tantas partes. Uno más crecido, más maduro no busca la puerta de salida, ya no huye.

Creo que a mis hijas, en unos años más y cuando nosotros ya no estemos y los de mi generación hayan desaparecido, les gustará también escuchar la crujidera del hielo que genera la preparación del pisco sour. Ellas siempre observan con atención cuando lo hago, cuando agrego el hielo, el pisco, el azúcar; y me interrogan sobre la mezcla de los ingredientes. A lo mejor en unos años más, se darán cuenta que por breves momentos también fueron felices. ¿Qué más podemos ofrecer, qué más podemos dar?

Así son a veces los chalecos

¿Qué ha sucedido con esos conocidos que alguna vez vi cuando pequeño? ¿Qué ocurrió con el coronel Sudí, por ejemplo, de carabineros? Cuando llegaba a vernos, siempre lo hacía entonando una canción folclórica chilena. Era bonachón y realmente quería y se sentía amigo de mi padre; pero no estoy seguro si mi padre se sentía amigo suyo. ¿Qué ocurrió con él? Siento que repentinamente hubo un cambio de escena –crecí- y muchos de esos conocidos desaparecieron y no los volví a ver nunca más.

Como goteras esos seres lentamente se fueron, se evaporaron, desperdigados al tomar caminos diferentes. Recuerdo cuando en uno de mis primeros viajes de visita a Chile, fui a buscar a mi padre a la Clínica Indisa donde trabajaba en ese entonces. Fue triste porque encontré al afamado doctor Luccini, a quien no conocía, enfermo y viejo, disminuido. Había dejado atrás la imagen de ese médico prestigioso de otros años, el presidente del directorio de la clínica, y ya simplemente se paseaba en la antesala a la oficina de mi padre (que antes había sido suya) como el portero de la clínica, o como un enfermero esperando una emergencia. Mi padre no dijo nada, pero noté que el doctor Luccini estaba enfermo y como deferencia lo dejaban deambular con libertad por los pasillos; poco faltó para que lo dejaran limpiar las oficinas. Mi padre se notaba contrariado, y trató de que nos fuéramos pronto, rápido, de regreso a casa.

En otra ocasión, y nuevamente en la clínica, nos encontramos con una doctora que había almorzado en nuestra casa, en Algarrobo, con su marido que también había sido médico. Ella me reconoció de inmediato, pero cuando feliz traté de saludarla para conversar con ella, mi padre me empujó hacia un costado para que siguiéramos el camino solos, como esquivándola, haciéndole una desconocida porque había que moverse rápido. Vi como estiraba sus manos, percibí la felicidad en su rostro y luego su tristeza, su desilusión, cuando mi padre me indujo a seguir otro camino. Mientras nos alejábamos apurados, me confesó al oído, tiene Alzheimer, mijito. Estaba enferma, era cierto, y algo muy profundo no le funcionaba bien, pero cuando me mostró ese rostro tremendamente triste, reapareció en ella, por breves segundos, la persona sana de otros tiempos, y me reveló los rasgos de una mujer condenada a un exilio inapelable. Traté de conversar con ella para rellenar esos huecos de la memoria, esas lagunas, pero no pude hacerlo, no tuve éxito, mi padre me frenó. Tampoco entiendo por qué aflora su recuerdo tan seguido, repetitivo, despiadado. La veo a la distancia donde continuamente trata de saludar levantando sus brazos mientras camino al lado de mi padre, quien nervioso, la mira extrañado y me empuja a seguir otro camino; había que moverse rápido, marcharse. Recuerdo que cuando nos fue a ver ese fin de semana en Algarrobo, olvidó un chaleco de lana café que después por mucho tiempo, vi colgado en un closet con olor a encierro y la humedad de la playa. ¿Lo habrá recuperado? Poco importa, la impresión que guardo es que así sucede a veces con la gente que va quedando abandonada en el camino, bien parecido a ese chaleco que alguien deja en la casa de un amigo.

Recuerdo también a la señora Marta Sotomayor. Nos iba a visitar a nuestra casa de Avenida Suecia 1521 que muestro más arriba.

Ya era tarde, terminaba el día cuando llegaba a vernos antes de visitar la casa de unos parientes que vivían a una cuadra, en Pocuro con avenida Suecia. Tocaba el timbre, le abría la puerta, y ella se largaba a cantar mientras me agarraba de las mejillas:

…..yo vendo unos ojos negros quien los querrá comprar, los vendo por hechiceros porque me han pagado mal..

Tampoco sé qué habrá sido de ella, cómo terminó; pero al menos recuerdo su nombre y apellido.

A menudo veo a otra señora que nunca conocí porque jamás intercambiamos una palabra, un gesto. Me tomaba un café en el aeropuerto JFK, en Nueva York, cuando vi que lloraba; tenía un café al frente que se le enfriaba y que nunca probó. A lo mejor la recuerdo porque se parecía a mi abuelita Oriana (Oriana Ramírez Ossa, madre de mi mamá). Era uno de mis primeros viajes en que volvía de una visita a Chile, y donde todavía tomaba el avión de salida (¿o de regreso?), como si mis partidas (¿llegadas?) fueran solo un paréntesis porque pronto regresaría a vivir en mi país. Eso pensaba en ese entonces. Salía de Santiago en un estado frágil y a lo mejor por eso las neuronas estaban más atentas y receptivas al sufrimiento de otros. El llanto de la señora era contenido, y no movía un solo músculo del rostro mientras se le enfriaba su café. Simplemente se dejó inundar por unas lágrimas transparentes, que le resbalaban sobre sus mejillas que parecían hechas de una porcelana helada.

Al escribir esta nota veo que menciono a muchos conocidos, pero no he hablado todavía de mi madre que anciana y enferma también sufrió, y bastante. Pero con mi madre siento una indiferencia trágica. Con mi padre fue distinto, me ocurrió todo lo contrario. Cuando falleció en el año 2002 lloré, lo extrañé, me bajaba del auto y sentía que había perdido algo importante, que algo fuerte me faltaba. ¿Sus manos siempre tibias? Con mi madre en cambio, cuando falleció, apenas lo sentí. Pero no fue siempre así. Yo tendría apenas cinco años cuando los vidrios de los ventanales empezaron a vibrar. Era el terremoto del año 1960. Supe que era un temblor fuerte porque todos corrían hacia el jardín de entrada. No estábamos en nuestra casa de Santiago, estábamos en Valparaíso, en una hostería, donde todo era desconocido. No me asusté demasiado, pero hice lo que hago siempre cuando llegan los temblores, que es correr y levantar las manos y gritar temblor, temblor. Solo supe que había sido grave o peligroso cuando llegó mi papá junto a mi madre tocando la bocina y sacando los brazos por la ventanilla del Chevrolet aletudo como si fuera una ambulancia, apurados para atender una emergencia. Noté que me querían, que se preocupaban de uno. Estaban afligidos, se les marcaba el susto en el rostro, en los movimientos torpes, apurados. Con el tiempo, continuaron los temblores, los terremotos, pero todo fue cambiando, fue distinto y ya no se preocupaban como antes. Hubo cuestionamientos; qué cómo estaba, o si me había dado susto, pero todo era más lejano, más distante, y ya no estoy seguro del cariño que mostraban. A lo mejor eso fue crecer. Huir de esos recuerdos. Y es triste, pero así son a veces los chalecos.

El baúl de tía Carmen

El televisor que teníamos en ese entonces era voluminoso y nos largaba solo imágenes en blanco y negro. Periódicamente lo reparaba un técnico bajito, que llegaba cojeando junto a su bolsón rebosante de herramientas, cables, tubos y luces. El aparato era un Motorola de plástico café que él ubicaba boca abajo, sobre una mesa amarillenta que teníamos en nuestro cuarto, para inspeccionarlo como si examinara a un perro enfermo. Mientras giraba sus destornilladores largos nos interrogaba sobre la familia, sobre cómo estábamos nosotros, cómo estaba nuestro hermano, Alberto, que vivía su exilio en Alemania, y sobre nuestro gato y nuestros padres. En ese tiempo todavía no existía el control remoto y tampoco había demasiados canales para disfrutar, apenas unos tres o cuatro, y nos quedábamos pegados con naturalidad en un canal determinado. Para cambiarlo nos teníamos que levantar de la silla o de la cama, y hacer crujir un dial mecánico que brevemente llenaba la pantalla chica de líneas oblicuas, gruesas bandas, y un salpicado de puntitos blancos que no dejaban ver ni escuchar nada. A veces cuando llegábamos al canal buscado, las bandas gruesas todavía continuaban como lienzos titilantes que cruzaban la pantalla entera; ahí le dábamos un fuerte manotazo en un costado, una especie de reproche, que el aparato a veces aceptaba corrigiéndonos la imagen de inmediato. Cuando eso no ocurría, llamábamos nuevamente al técnico que llegaba con la misma ceremonia de siempre, las mismas herramientas y las mismas preguntas. Qué cómo estaba el gato, cómo estaba mi hermano Alberto en Alemania y cómo estaban nuestros padres. Ubicaba el aparato boca abajo sobre la mesa amarillenta, y empezaba el proceso de revisarle las entrañas hundiéndole sus destornilladores por la espalda; era el animal electrónico que teníamos en casa. Recuerdo que ahí vimos la llegada del hombre a la luna, y poco tiempo después la antevista a Carmen Machado, amiga de nuestros padres (sobre todo de mi madre), junto a Joan Manuel Serrat en una de sus primeras visitas a Chile. Los recuerdo a los dos sentados en unas sillas altas recordando a su tío, el poeta Antonio Machado, y respondiendo las preguntas del periodista. Ella era la hija del pintor José Machado, hermano de Antonio. Carmen fue periodista y durante un tiempo directora de la revista Eva, de circulación nacional hasta el año 1974. Seguro que ese encuentro con Serrat se perdió; en esos años nadie conservaba grabaciones, eran escasos los recursos. Ella falleció en el año 2020. Desgraciadamente quedó tan traumatizada con todo lo ocurrido, su escapada hacia la Unión Soviética durante la Guerra Civil española, que nunca quiso o no pudo escribir sobre esos años. Después supe que formó parte de los llamados niños de la guerra, todos menores de edad enviados a la Unión Soviética por las autoridades Republicanas. Tía Carmen –así le decíamos nosotros- se reunió finalmente con su padre en Chile después de siete largos años de ausencia. La vida de toda esa familia no fue fácil. Un hermano de Antonio, que poco recordamos ahora, Manuel Machado, fue también poeta y bastante conocido en ese entonces, pero partidario de Francisco Franco (por eso no necesitó exiliarse); es decir los dos hermanos se ubicaron en bandos diferentes y opuestos. Por ahí escuché que la guerra pilló a los hermanos en distintos territorios de España, uno dominado por los republicanos y el otro por los partidarios de Franco, y que por eso habían terminado separados. Esa no es más que una explicación inofensiva. Existió una división dramática y dolorosa dentro de esa familia, algo triste que ellos no quisieron o no han querido ventilar. Fue una pena no haber conocido los pormenores de esa tragedia. Cuando tía Carmen nos visitaba, solo una vez se lo consulté, sobre lo qué había ocurrido con Manuel Machado, pero no quiso responder directamente, noté que era un tema crudo que todavía le dolía. No insistí, ella era tía Carmen, eso era suficiente. La recuerdo en nuestra casa de Santiago, conversando sobre asuntos cotidianos, del día a día, pero nunca sobre esos temas complicados y más serios. Recordaba con cariño, como su tío Antonio le había enseñado a leer sentándola en sus rodillas. Estoy seguro que muchos asuntos de familia, esos que ahora consideramos como íntimos, privados, en un tiempo más no serán gran cosa, no serán para nada extravagante divulgarlos.

José Machado, el pintor, padre de Carmen Machado, acompañó a su hermano Antonio cuando escapaban hacia el exilio en Francia junto a su madre. Estuvo con él hasta el día de su muerte, acaecida en Collioure, un pueblo francés, ubicado muy cerca de la frontera con España, el 22 de febrero de 1939. Hasta ahí alcanzó a llegar el poeta, ya enfermo, con 63 años y cargando una maleta. Lo enterraron en un nicho cedido por una vecina y después de haber vendido su reloj de oro para sobrevivir por unos días. Ahí también fallecería tres días después su madre, a los 84 años. José Machado escribió esos recuerdos en un manuscrito que encontraron en un baúl que él dejó al morir en el año 1958, en Santiago de Chile. Habían llegado como exiliados en el año 40. Primero vivió junto a su hermano Joaquín y su familia, en una casa ubicada frente al Museo de Bellas Artes. Lo triste es que la casa se incendió en el año 1944 donde perdieron casi todo. Ahí un médico los ayudó y al poco tiempo les cedieron una casa en Peñaflor. Con los años terminarían viviendo en Matucana 526, en el barrio de Quinta Normal. Cuando vaya de visita a Chile tengo que ver si todavía existe una casa en esa dirección. Nunca regresarían a España y serían enterrados en Chile (y me imagino que no en una tumba prestada). Sobre el libro que escribió José Machado, se publicó una edición limitada hace pocos años, en el año 2005, para una celebración organizada en Chile por el Centro Cultural de España. Antes, en el año 1957, Carmen Machado junto a su marido, lo habían publicado también en una edición reducida que se llamó Las Últimas Soledades del Poeta Antonio Machado. ¿Qué dejó escondido en su baúl mi tía Carmen? ¿De qué huía que escribió tan poco sobre su tío y su pasado?

Siete fotos

Pocos meses antes de fallecer, mi padre se atrincheró en la cocina y sentado en una silla –que todavía está empotrada en el departamento que ahora es de mi hermana- comenzó a escribir notas breves en el reverso de siete fotos. De alguna manera supo que se iba a morir y que le quedaba poco tiempo. A lo mejor notó lo triste que resultan los retratos antiguos, de antepasados remotos que ya no dicen nada porque están vaporizados, muertos, idos para siempre, y por eso trató de salvar algo escribiéndome reseñas.