Son siete los retratos que mi padre escogió para mandarme por correo. Se los entregó a mi madre, que a los pocos días, el 19 de mayo del año 2001, fue al correo de Avenida Providencia para mandarme el sobre a Michigan. Las siete fotos me llegaron pocos días después, el 5 de junio. Siete fotos donde mi padre trató de mostrarme algo sobre su vida de jubilado, algo breve donde también escribió unas notas. En las fotos aparece siempre solo. En el reverso me escribió reseñas como saludándome, o como una despedida. El trazo de su escritura era todavía vigoroso pero desordenado, difícil de entender, aunque todavía hacían posible su lectura. En el margen, mi madre también escribió, pero muy poco, solamente mi nombre, o el lugar donde fueron tomadas esas fotos. En el primer retrato que escojo para este escrito, cuenta donde está:

Foto No 1: La entrada del Museo de Pablo Neruda.

Vestido todo de verde mi padre posa para la primera foto. Se encontraba al frente del museo Pablo Neruda en Isla Negra. Fue la casa del poeta, vecina a otra casa que mis padres arrendaron en los años 60, mientras construían la casa de Algarrobo, nuestro refugio de descanso que terminaríamos usando durante las vacaciones de verano o fines de semana; se demoraron varios años en completarla. El gran éxito de esa construcción, ubicada en Los Claveles 1986, frente a una quebrada profunda, fue el uso de la piedra, unas piedras moteadas que arman, una sobre otra, un puzle que se eleva sólido, como una obra de arte, configurando unos muros gruesos y confiables. Las rocas moteadas las inmovilizaron unos obreros artesanales al agregar un cemento gris entre ellas, que dejó una huella seca que después pintaron de color negro con una brocha de trazo firme y seguro. Esas murallas me despertaban confianza. A través de los años no apareció nunca una grieta. En el centro de la casa, diseñaron una chimenea grande construida de la misma manera, configurando una enorme masa de rocas y cemento que al calentarse, irradia calor por varias horas, especialmente durante la noche. Ahí nunca sentí frío.

Disfrutaba ese olor a encierro que emanaba de la casa cuando llegábamos los viernes por la noche. Era un encierro impregnado de un aroma a pino seco que brotaba de las paredes de madera. A lo mejor ahora, si me quedara tranquilo y quieto, por ahí todavía lograría rescatar el eco de nuestras voces, o las voces de mis padres conversando con algunos de sus amigos que llegaban a verlo para disfrutar de la conversación y un pisco sour. Uno de los que llegaban a menudo fue Lucho Pareto. En otras ocasiones llegaban mi tío Cucho y algunos curas jesuitas. Por las calles del vecindario, deambulaba también un contrabandista bajito, gordo, que acarreaba un maletín grande y pesado. Cuando entraba a nuestra casa, lo abría con una ceremonia delicada donde nos mostraba sus sorpresas. Adentro guardaba unos cuchillos de cocina feroces, cortaplumas gruesos, collares luminosos y anteojos de sol. En esos años llegaban pocos productos importados a Chile, pero mi padre nunca le compró.

El carpintero que construyó las secciones que requerían el uso de maderas, se llamaba Atadulfo Vidal. No existía nada que Atadulfo no pudiera diseñar y armar con los maderos que le compraba mi madre, era un mago artesanal, y se entendía bien con ella. Otro de los constructores importantes fue el maestro Barraza, un hombre maceteado y cojo, de manos delicadas -peluquero- que ayudó también a levantar la casa. Había sido el peluquero oficial del Instituto de Neurocirugía donde trabajó mi padre. Rapaba a los pacientes y los dejaba preparados para una operación neuroquirúrgica. Recuerdo los fines de semana veraniegos, cuando me sentaban en una silla de patas altas, debajo de un pino, y mirando hacia la quebrada que teníamos enfrente me cortaba el pelo. Su conversación pausada hacía ritmo con la ventisca suave que se colaba sobre nuestras cabezas. Ahí todo era tranquilidad, el tiempo transcurría apenas, éramos eternos.

Las fotos que me mandó mi padre captan los últimos meses de su vida, la soledad de su retiro, su aislamiento, sobre todo después de haber luchado tanto y tan duro por conseguir una plataforma sólida en el ambiente médico donde trabajó. Creo que el retiro le dolió, le golpeó con crudeza. Las llamadas telefónica ya no lo buscaban. Eso lo noté por el agradecimiento que mostró cada vez que lo llamaba desde Michigan: ya están bien, es bueno saberlo, ya me quedo tranquilo, mijito, me decía antes de cortar. Y lo hacía rápido, en esos años no había WhatsApp, y cada minuto se pagaba en dólares.

¿Qué más puedo recordar de esos años que pasé en el balneario de Algarrobo? Al día siguiente de llegar, bajábamos al pueblo, a la zona central donde estaban los negocios, para comprar el diario de Santiago que llegaba a mediodía. El boliche, muy pequeño, estrecho, estaba ubicado en la calle principal; olía a diarios y papeles, a revistas nuevas con fotos lustrosa y fragantes. A veces llegábamos muy tarde, cuando ya no quedaba ningún diario, pero de todos modos me quedaba un rato ahí, quieto, suspendido en ese ambiente viendo lo que mostraban las vitrinas, algunos libros blandos, húmedos, que languidecían en un estante escondido. Leíamos el diario en la playa o en la terraza de la casa, donde después de pocas horas, el sol lo cambiaba de color y el papel se tornaba amarillento. La llegada a la casa de Algarrobo, implicaba también reencontrarnos con esos diarios añejos, de fines de semana anteriores que alguien ya había leído. Disfrutaba leyendo un diario “usado”. También me entretenía con algunos libros que alguien había olvidado sobre un velador (recuerdo un libro de cuentos de Cortázar, el gran Julio, que todavía conservo, aquí en Michigan) y muchos otros volúmenes regalados a mi madre por el temible crítico literario Hernán Díaz Arrieta, conocido como “Alone”. Algunos de ellos tenían las páginas pegadas porque formaban parte de un gran pliego de papel doblado, como uno de Miguel Ángel Asturias con dedicatoria para Alone que conservo aquí en Michigan (y que tampoco he leído, pero que siempre imagino leeré algún día). Ahora me interesan los libros personales, íntimos, como si el autor se sumergiera en un confesionario, como un personaje más en esa trama que ilumina las páginas de un libro.

Foto No 2: Querido Cristiancito

Estamos en Isla Negra, la casa del poeta Neruda (donde hace años atrás veraneamos en la casa vecina de Marta Alessandri) con el “tarro de pelo” del poeta…

Abril 2001

En esta foto se ve a mi padre jugando con una mujer que probablemente trabajaba en el museo. Ella se ríe. Mi padre la trata de asustar, de rodearla con sus manos de manera cuidadosa. Ella mira hacia la cámara. Mi padre tiene la boca semiabierta, y la mira como un Drácula presto a morderle el cuello.

Cuando pequeños, paseábamos frente a la casa del poeta, y caminábamos por la playa que hay enfrente, playa Las Ágatas.

Mi padre tiene que haber sentido fuertes deseos de recorrer todo eso que un día fue suyo. No estaba equivocado, le quedaba menos de un año de vida, solo nueve meses. Creo que él lo percibía, lo sentía en el cansancio que le azotaba con creciente regularidad, lo notaba en el silencio de colegas y familiares para los cuales ya había pasado a ser un hombre transparente, inofensivo, donde podía darse el lujo de jugar a ser otra persona. Ya no parecía ser el todopoderoso médico que salvaba vidas, y que no podía equivocarse. Ahora aprendía a jugar, estaba liberado, podía tomarse un tiempo para pretender ser un Conde Drácula. ¿Habría deseado encarnar a otra persona, a otro doctor? ¿Un no-médico, un no-casa en la playa de Algarrobo, otra identidad, otro hombre, otro país? ¿Qué habrá pensado mi madre cuando le tomaba esos retratos, qué estaban llegando al final del recorrido y que a ella no le sucedería nunca algo parecido? Imagino que el papá sintiendo ya su fecha de vencimiento, le pidió a mi madre que salieran a recorrer esos territorios de antaño. Escogió lugares donde le era fácil llegar, espacios que lo habían marcado, dejado una huella. Uno de esos sitios fue la zona central chilena, con su mar, playas y roqueríos abundantes. A lo mejor pensó que las fotos y que su peregrinación no tenían que ser tan excautivas, porque siempre podría regresar para tomarse muchos y mejores retratos; pero se quedó sin plazo. Alcanzó a mandar tan solo siete fotos. Le faltaron días, o simplemente cambió de proyecto, o imaginó que ya había seleccionado suficientes. Él se ve bien en los retratos, no se nota enfermo o moribundo, pero le quedaban nueve meses.

¿Dónde estábamos nosotros, qué hacíamos, cuando mi padre salía a recorrer su pasado, a redescubrirlo? En ese tiempo vivíamos en Michigan, donde trabajaba. Me faltaba tiempo, mientras mi padre tenía todo el tiempo disponible, pero le quedaba poco recorrido. A lo mejor en esos momentos, cuando mi padre visitaba esos balnearios de la zona central chilena, nosotros íbamos a buscar a una de nuestras hijas a la casa de una amiga.

A lo mejor, antes de tomarse ese retrato, mi padre venía de almorzar en algún restorán de la zona central para seguir camino hacia la casa de Algarrobo y dormir por unas horas. Le gustaba detenerse en el restorán Los Patitos, en Algarrobo, para probar su favorito congrio frito acompañado de papas cocidas y ensalada a la chilena. Nunca le faltó su vino blanco y el pan amasado con mantequilla y pebre.

¿Cuán solitario se sentía mi padre? No lo sé, pero nosotros estábamos ocupados en los trajines de la vida, las obligaciones, esas que mi padre ya había dejado a un lado. Ese día de abril, la playa estaba asoleada, pero con bajas temperaturas, había que abrigarse, el verano se había retirado.

Mi padre sentía el peso de sus años. Mi madre pensaba menos en la muerte. Desde hacía muchos años que se moría de a poco, y de enfermedades que siempre le daban una tregua, un respiro. Quizás ese día de abril, mi padre entró a la casa de Algarrobo y lo vio todo vacío, silencioso, con ese sosiego que trasmiten los retratos nuestros que todavía cuelgan sobre las paredes mudas. En uno de ellos estamos nosotros cinco con mi madre al volante. Ese día habíamos ido al Instituto de Neurocirugía (hoy conocido como Instituto de Neurocirugía Asenjo) en ese Chevrolet aletudo que marcó nuestra infancia. En la casa vacía ya no había bulla, ruido, no se escuchaban nuestras voces. Quizás le dieron deseos de contarnos como se sentía, pero no estábamos al lado suyo. Los más lejanos éramos Gonzalo en Canadá y yo en Michigan. Alberto, Mónica y Álvaro estaban en Santiago. Pero cada uno afanado en los trajines de llevar una familia, un trabajo, con todas las obligaciones que eso lleva.

Me gusta pensar que fueron siete días imaginando que se tomó una foto diaria. Ahí encuentro un plazo, una meta, una llegada, o algo así como una fecha de vencimiento que era lo que sentía mi padre en ese tiempo. Ya llegaba a la meta, se le terminaba la carrera, los días, se le terminaba la salud.

Siento que a mi padre le faltó una entretención durante sus años de retiro. Después de haber pasado tanto tiempo atendiendo pacientes, y muchos de ellos graves, ya no lo necesitaba nadie, y nadie lo llamaba. Le costó esfuerzo acostumbrarse a ese silencio del mundo, al silencio de sus colegas y de sus pacientes que ya estaban en las manos de otros. Su ambiente médico fue muy competitivo, de manera que ahí no tuvo amigos. Y con la expulsión del doctor Asenjo, su mentor, como director del Instituto de Neurocirugía, la situación de aislamiento empeoró. Su nombre sería vetado por el tratamiento propinado al doctor Asenjo después del golpe de estado del año 73, donde lo removieron de su cargo en pocas horas para reemplazarlo por mi padre. Él fue consciente de eso, y combatió esa estigma como pudo, pero con el tiempo no le quedó más remedio que aceptarlo. Se lo escuché pocos días antes de morir. Estaba tendido en su cama cuando me lo confesó: Pinochet nos jodió a todos, mijito. Me largó esa frase y se calló. Traté inútilmente de contarle lo contrario, que había hecho una buena carrera médica, con excelentes resultados, pero ya no me escuchaba. Me veía, pero ya había decidido no escuchar. Parodiando a García Márquez, podría agregar que en esos años mi padre ya había morfado hacia ese “doctor que no tiene quien lo llame”.

Un rotundo éxito de mi padre, lo había obtenido antes, cuando postuló al título de Profesor Extraordinario de Neurocirugía en los años 60. Lo defendió públicamente en el auditorio del instituto de Neurocirugía. Fue un acontecimiento celebrado ampliamente en ese entonces. Imagino que el doctor Asenjo y las autoridades de esa época trataron de instituir una distinción de esa envergadura como un apoyo a la neurocirugía y a sus médicos; pero fue un intento que al final no tuvo arrastre. No conozco si hubo colegas suyos que siguieron esos pasos. Lo que sí está claro es que como médico, mi padre no llegó a ser incorporado como Maestro de la Neurocirugía chilena. La destitución del doctor Asenjo, su superior, el mismo día del golpe de estado, y el ascenso de mi padre, le pasó la cuenta….Pinochet nos jodió a todos, mijito. Ese desconocimiento tiene que haberle exacerbado su soledad, ese sentirse en la periferia de la vida cuando ya sentía la cercanía de su muerte, y junto a esa soledad que llega primero, y que lo acompañó durante sus últimos recorridos por el mundo.

Foto No 3: Las canas del viejo, que como dice el tango platearon mis sienes y arrugaron mi frente.

La ropa que luce mi padre es la misma de la foto anterior, de manera que me imagino visitó el puerto de San Antonio el mismo día en que visitó Isla Negra. Era común en esos años, que los fines de semana en Algarrobo fueran amenizados con un viaje a Isla Negra o San Antonio, ubicado a unos 37 kilómetros. Miro ese retrato, cierro los ojos y me transporto, me dejo llevar, viajo, ahí está el puerto, lo veo, y siento el aroma a hierro forjado que emana de los malecones y embarcaciones varadas, olor a óxidos, a viento salado, y pronto me abofetea la fuerza del océano golpeando las rocas y los muelles de cemento. Siento a las gaviotas que con furia se pelean las entrañas de un congrio destrozado que les arroja un pescador. Veo a un pelícano de dos metros de envergadura que vuela a gran velocidad muy cercano a la superficie del océano. Cormoranes lejanos salpican un horizonte azul sin nubes. Veo como los pescadores exponen sobre unos mesones improvisados los peces y mariscos conseguidos durante la noche de trabajo; muchas Jaivas, toyos, corvinas, erizos y pulpos.

En esos paseos nos deteníamos en El Tororal, otro pueblo vecino a Isla Negra, donde saludábamos a Roberto Faccioli, un inmigrante italiano a quien conocíamos como el ermitaño; vivía todo el año solo. En el verano y sobre todo durante los fines de semana, trabajaba en su restorán atendiendo él mismo a la gente. Había que avisarle con anticipación cuando decidíamos comer ahí. Hace pocos días me enteré que está enterrado en el cementerio de El Totoral. Mi hermano Alberto lo confirmó por Telegram: “muy pocos saben cuál es su tumba pues no tiene nombre. Está enterrado como un NN.” Triste final para un hombre que siempre recuerdo con una sonrisa generosa. Él supo lo importante que era el calor humano junto al calor de las comidas. Los supo complementar mucho antes de que ese cruce de comida y amistad y vivencias, se pusieran de moda. Roberto fue un experto en comida italiana, la que aprendió cuando pequeño en su querida Italia. Recuerdo sus lentes, recuerdo su cabello ralo, su rostro blanco y colorado por el sol. Recuerdo el paño que se amarraba a su cintura, y sus manos mojadas que se secaba con el paño cuando conversaba con mi padre. Recuerdo los pinos del lugar, la tierra gredosa, y recuerdo el gusto, el cariño con que nos servía los platos con su pastas y salsas humeantes y olorosas. Probablemente es esos últimos viajes de mi padre hacia la costa, Roberto ya era un NN en ese cementerio abandonado.

Mi hermano me recuerda que Roberto fue pareja de la madre de Pat Henry, un cantante que se hizo conocido en Chile en los años 60 con su grupo “Pat Henry y los Diablos Azules”. Pat Henry se casó Gloria Benavides, otra cantante muy querida en esa época.

Fueron muchos los paseos en auto durante esos veranos de mi infancia, donde mi madre manejaba mientras nosotros le hablábamos y le hacíamos preguntas. Fue en una de esas ocasiones, cuando le consulté sobre las canciones de amor, por qué todas las canciones hablaban del amor. Esto último ya lo conté en otro relato (Como un Suspiro I), pero lo repito ahora porque son vivencias que no mueren, son recuerdos que morfan, saltan o se esconden hasta que uno ya no sabe si todo eso realmente ocurrió o fue inventado. Después de quedarse quieta y muda por un rato, me contestó: El amor es búsqueda Cristiancito, es búsqueda.

Foto No 4: Algarrobo Norte, donde se ve tu padre, la arena, el mar y el infinito celeste del cielo que creó Dios.

Sentado sobre un muro bajo, erigido con las piedras moteadas de la zona, mi padre mira nuevamente hacia la cámara. Luce una polera a rayas y una chaqueta de color indefinido. El mar, el cielo y la playa se ven grandes y lo empujan a pensar en el infinito, en la creación. Ya sentía la cercanía de la muerte, y me habla de un Dios como el creador de todo. No sé cuan creyente fue mi padre, pero basado en lo que me escribió en el reverso de esa foto, se le nota como un gran devoto, o un ser disminuido frente a las incógnitas y la inmensidad del universo. Ya no estaba en el quirófano donde muchos le atribuían cualidades todopoderosas, con decisiones que podían despachar a su paciente hacia una nueva vida, una nueva oportunidad, o hacia la muerte y el olvido. Pero no me impone sus creencias, simplemente lo confiesa, cuenta que creía en Dios. A lo mejor me sucederá algo parecido cuando perciba mi final. Imagino que al sentir algo así como la injusticia de nuestra partida, escogeré creer. Por ahora pienso que será como un salto al vacío y sin importancia, un salto poco memorable hacia el olvido que solo me resultará doloroso por unos segundos, mientras mis neuronas revienten en medio de un gran cortocircuito.

Mi padre asistía a misa, pero tampoco sé cuan convencido estaba. Como Demócrata Cristiano tenía cierta sintonía con la religión católica y con ciertos sacerdotes amigos. Durante los años de Pinochet, mi padre tuvo una buena relación con la iglesia. Asistía a la Parroquia Universitaria, ubicada en un galpón cercano a la plaza Pedro de Valdivia donde, antes de partir de Chile, íbamos juntos los domingos. Ahí asistían muchos de los que después formarían el gobierno post-dictadura, en la época de la Concertación. Asistían Aylwin, Bernardo Leighton, y el escritor Guillermo Blanco. Nunca vi a alguien de la familia Frei. Mi madre nunca nos acompañó.

Sobre esa playa, tenía su casa un conocido de mi padre que pescaba grandes corvinas desde la orilla. Frente a esas olas mi hermano Gonzalo se ensartó un anzuelo en uno de sus dedos después de que uno de nosotros se tropezara con el hilo trasparente mientras él manipulaba la carnada. Más arriba, en la punta de un cerro, que tenía una gran vista hacia el océano, mi tío Cucho se construyó una casa usando también esas piedras moteadas que elevan solidos muros calzando una piedra sobre otra. Y muy cerca, metiéndonos hacia los arenales en auto, varias veces fuimos a pescar a un potrero que tenía una pequeña laguna con pejerreyes. Mi padre conocía al dueño y nos dejaban entrar. Mi padre habría puertas, sabía cómo hacerlo. Pero durante su vida, se enfocó principalmente en su trabajo, que requería mucha dedicación y esfuerzo. En su especialidad, la mayoría de sus pacientes llegaban a sus manos en estado crítico. A veces, en su tiempo libre, compartía con nosotros, pero en contadas ocasiones. Por otro lado, en esos años, la dedicación de un padre a sus hijos se concentraba en trabajar para alimentar a la familia, era la mujer la que estaba presente para todo lo otro. Y si no ocurría así, estaban las empleadas y las tías. En mi caso personal no ocurrió de esa manera. Recuerdo que en muchas ocasiones, cuando era de noche y no lograba reconciliarme con el sueño, cuando no podía dormirme, ahí estuvo mi padre que me consolaba y me cantaba una canción de cuna. Bajo el silencioso soporte de sus manos tibias, las frazadas las sentía calurosas, más acogedoras y el mundo exterior se me presentaba menos amenazador, menos peligroso, y me dormía. Con mi madre no me ocurrió algo parecido. Creo que ella le tenía temor a tocarnos. Me saludaba con un beso en la mejilla, pero hasta ahí llegaba todo, algo que nunca entendí la reprimía.

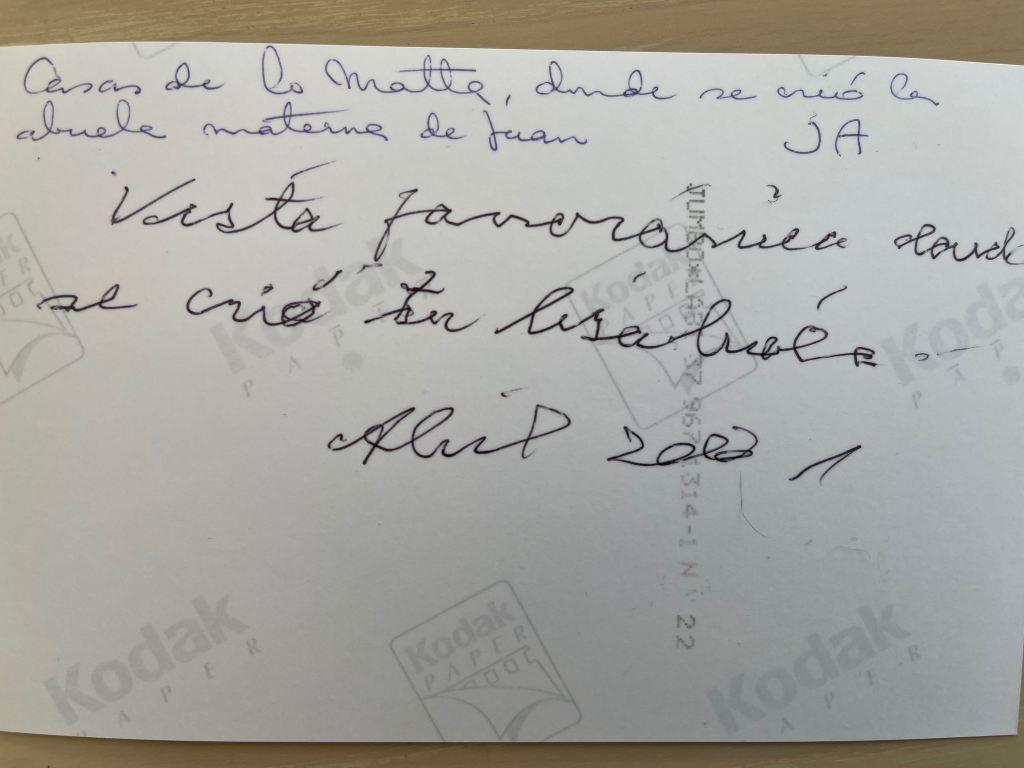

Foto No 5: Vista panorámica donde se crio tu bisabuela.

Mi madre agrega: casas de lo Matta, donde se crio la abuela materna de Juan.

La casa donde se crio mi bisabuela todavía se mantiene en pie después de tantos terremotos. La familia materna de mi padre fue mostrable, se podía hablar de ellos, los Morales, porque la otra rama, los Fierro, fue algo que se mencionó muy poco, había más recato, algo así como una vergüenza que no se podía divulgar, pertenecían a otra casta, a otra clase social. En cotorreos periféricos se decía que hubo alcohol, que mi abuelo había sido bueno para el trago. Hace pocos años y gracias a un examen de ADN, mi hermano Gonzalo desenterró ese lado escondido de nuestra familia de la cual sabíamos tan poco. Es una historia que describí parcialmente en un texto de cincuenta mil palabras titulado “Como un Suspiro I”.

Nuestro apellido paterno, Fierro, acarreó misterio, más pobrezas, miserias de las cuales mi padre conversó muy poco. Lo mismo mi madre porque le tenía susto, pánico a la mala suerte, a la falta de estatus, a contagiarse con esa escasez de recursos hasta quedarse sin dinero y pasar pellejerías, sustos inimaginables, privaciones, indignidades. Para ella, la escases de dinero, sobre todo en la vejez, era la máxima miseria de la que había que arrancar como si fuera peste.

Mi padre se tomó esa foto frente a la casa de sus antepasados, pero en otra fecha, distinta a las anteriores fotos, ya no lucía una polera o ropas más casuales. Lucía un abrigo grueso y corbata. Estaba retirado, pero eso no evitaba que en la capital, en Santiago, y cuando salía, se arreglara bien. Ya nadie lo llamaba, pocos iban a verlo, pero estaba siempre listo, dispuesto para atender una consulta, o responderle un saludo a alguno de sus tantos pacientes que tuvo a lo largo de su vida. Estaba solo y lo sabía, lo sentía. En esos años yo todavía era muy joven y pensaba que mi padre estaba al margen del tiempo y las etapas, y me costó esfuerzo darme cuenta que le quedaba poco recorrido. Mi padre había compartido siempre con nosotros, presto a responder una llamada, y seguiría eternamente así. Siento que estas fotos, iluminan también mi edad y potencial vejez, mi propio deterioro y soledad. En pocos años más, cuando sienta urgentemente que me queda poco tiempo, creo que, al igual que mi padre, sentiré deseos grandes de recorrer mis antiguos derroteros. La casa de Algarrobo todavía estará ahí -espero- pero ya no podré viajar distancias grandes. A lo mejor por eso escribo, para viajar de otra manera.

Foto No 6: Yo afirmando la casa con mi brazo, porque somo “superhombre”, si no la afirmo se cae la casa. ¿Complejo de superioridad?

No entiendo bien la escritura de mi padre, me parece que la última palabra que escribió es “superioridad”, sobre todo cuando antes escribe “superhombre”. Parece reírse de si mismo aunque está serio, y parece reconocer que en algún momento de su vida pudo haber actuado como un ser de cualidades superiores. En el hospital, con tantas rivalidades y egos, quien no se sentía superhombre perdía la batalla. Había que pelear y duro. Los enfermos, los accidentados, llegaban casi sin vida a las manos de los médicos. Uno veía en las salas de espera a los familiares acompañarse con los rostros compungidos, tensos, soportando la tragedia. Mi padre actuaba rápido, contestaba con rapidez, y muchas veces pedía tiempo, todavía era muy pronto para dar una pronóstico de cómo evolucionaría su paciente. Ese entorno de médicos transformados en semidioses no lo promovía mi padre, pero ese era el aire que se respiraba en el instituto donde trabajaba. Lo hacía por nosotros, su familia, no tanto por su ego; ese forcejeo no era de su preferencia. Eran las leyes de un juego que él no había organizado. Participó, pero sin disfrutarlo realmente. Ocupó su vida en eso, pero creo que no tuvo la completa libertad para escoger ese camino. Cuando estaba con nosotros, no fue nunca un superhombre, fue más bien un padre corto de tiempo. El teléfono llamaba constantemente preguntando por el doctor Fierro. A veces eran parientes los afectados, como cuando atropellaron a mi tío Pepe, hermano de mi abuelita Oriana. Llegó Tatín, su hijo, con el rostro crispado subiendo por la escalera de la casa buscando a mi papá. ¿Dónde está tu papá?, gritaba angustiado. Sus horarios de trabajo eran intensos, con llamadas telefónicas que lo perseguían durante los horarios más disparatados. Muchas veces, cuando era algo que parecía más trivial, había que decir que el doctor no estaba en casa.

Me cuesta escribir esta sección. El paisaje de la foto es desolador, sin gente, sin pájaros, sin familia. A lo mejor llegaron a esa playa después de visitar la casa de Algarrobo que también estaba vacía, sin nadie, sin ninguno de nosotros, y sin teléfono; ahí ya no necesitaba esperar una llamada. Mi hermano mayor, Alberto, probablemente estaba ocupado atendiendo a sus pacientes. Gonzalo vivía en Canadá, y lo mismo en mi caso, viviendo en Michigan, muy lejos de Chile, de esa playa de Algarrobo Norte. Mi hermano menor, Álvaro, a lo mejor ese día trabajaba, o andaba de viaje. Mi hermana Mónica quizás iba en busca de sus hijos, o hija, que salían del colegio. Todos enfrascados en sus afanes, y también lejos como para intentar una llamada telefónica.

Mi padre supo sobrellevar los problemas que se le presentaban, aguantarlos, más que enfrentarlos, donde podía terminar inmerso en una gran batalla. No rehuía el enfrentamiento, más bien esperaba a que llegara una ocasión mejor. Fue un hombre de opiniones fuertes, casi autoritarias, donde trataba de imponer sus soluciones, incluso frente a nosotros, sus hijos e hija cuando ya éramos adultos y sabíamos qué hacer. Pero su apoyo, cuando hubo divergencias, no flaqueó, y no me sentí abandonado o defraudado. Él estuvo ahí, estuvo siempre ahí.

No puedo decir lo mismo de mi madre. Ella sí me defraudó, aunque creo que esa decepción, ese desencanto helado fue mutuo, sobre todo al final de su vida cuando solo me llegó su silencio, su indiferencia. Yo le respondí de igual manera. Esto lo explico con dificultad en otro texto de doce mil palabras, titulado “Carta a mi madre”. Pero pese a todo ese veneno que hubo entre nosotros, siempre la trato de recordar de otra manera, como lo escribí en “Como un Suspiro I”. Ahí cuento lo que sucedió cuando íbamos en el Chevrolet aletudo, muy cerca del balneario de Isla Negra. De la radio escuchábamos a Leo Dan y su “……qué dolor que sentimos cuando a veces el amor….”, que mi madre tarareaba como si paseara sola. Fue ahí, sintiendo gran curiosidad, que le pregunté por qué todas las canciones hablaban del amor. ¿Por qué, mamá? Ella muy seria y sin cantar, me respondió: el amor es búsqueda, Cristiancito, es búsqueda. Ese es un recuerdo generoso que trato de guardar porque después la vejez la avinagró, avinagrándome también a mí, contaminando todos esos años en que vivimos juntos.

Noto que al releer este relato ese viaje con mi madre cerca del balneario de Isla Negra, ya lo había mencionado en este texto. Es decir es algo que florece continuamente, busca luz, busca mostrarse, busca ser contado nuevamente para ver si esta vez resulta. Por eso no lo borro, no lo corrijo, lo dejo ahí para que no se esconda. Como cuenta Hisham Matar, los que escriben saben que fallarán, que se quedan cortos porque no se acercan suficientemente a eso que se quería decir; pero es un magnífico fracaso.

Foto No 7: Tus antepasados con caras de satisfacción. Los recuerdos penosos no se ven; los tratamos de olvidar poniendo caras alegres.

Foto tomada desde nuestro departamento de Santiago.

Este retrato me transmite una cierta dislocación entre mi padre y su entorno. A su derecha está mi tía Mónica Correa, viuda hacía pocos años de mi tío Manuel Brunet. Pareciera que con sus piernas cruzadas, con sus manos atadas sobre sus rodillas, permanece protegida, a salvo de algo malo que pudiera sucederle. Mi tía Oriana se arregla sus anteojos, a lo mejor para ver con más claridad, o quizás sacándoselos para salir más presentable en el retrato. Mi padre, ahora acompañado, fuerza la felicidad en su rostro abrazándolas a las dos, como asegurándoles que estaban bien, a salvo, y frente a esa vista de Santiago donde la ciudad se veía bien abajo, con sus calles y veredas reducidos a un nivel desventajoso. Mi padre luce una corbata. A lo mejor iban a comer afuera o salían por algún compromiso de familia. Recuerdo que cuando mi padre falleció, me traje esa corbata a Michigan. También guardo dos de sus relojes pulsera que me regaló varios años antes. De mi madre guardo cartas, muchas cartas que ella me escribió durante su último intento por llegar a ser una escritora. Mucho de eso lo recuerdo en un texto de ciento setenta mil palabras, titulado “Como un Suspiro II”. También guardo varios cuadros que ella pintó. En algún momento intentó también ser una pintora.

Son las seis de la mañana, una hora que se presta para recordar. Afuera apenas sale un sol que toca de costado las plantas secas del otoño en Michigan. Veo nuevamente el último retrato, y noto con tristeza que ya están todos muertos. Mi tía Mónica falleció hace varios años, mi tía Oriana y mi padre lo mismo, y mi madre, quien tomó la foto, partió dos años atrás. Los tres ríen pese a que les quedaba poco tiempo, ya percibían la luz brillante que los esperaba al final del túnel. El único que mira hacia la cámara es mi padre, como intuyendo lo que se le venía encima. Solo le faltó decir, estoy listo, preparado, de la misma manera que estaba listo para ese retrato. Ya me he retirado, parece decir, y solo me falta un recorrido parcial por mis lugares preferidos. Ahora que corrijo el texto siento esa soledad de mi padre, su vejez, y de la misma manera siento mi propia soledad, la soledad de mi retiro, aunque todavía no me abandona la salud.

Probablemente, durante esos momentos en que permanecieron sentados sobre el sofá de plumas en su departamento de calle Cerro la Parva 777, nadie lo llamó por teléfono, pero ya se estaba acostumbrando a ese silencio, ya poco a poco iba entendiendo su retiro. Sé que alguien todavía lo llamaba para que prestara su apellido. La idea era organizar una clínica que se llamaría Clínica Juan Fierro, o Clínica doctor Fierro. No tendría que hacer mucho, le aseguraban, solo necesitaban “la marca”, su nombre y apellido. Así fue como durante un tiempo, mi padre acarreó papeles, planos y diagramas en un maletín de cuero café oscuro que paseaba como si fuera su secreto. Durante varios meses insistió con ese proyecto, hasta que se le hizo evidente que ya no tenía las mismas energías, o el mismo entusiasmo de años anteriores. Lo supo cuando lo dejaron de llamar, o porque cuando lo llamaban, lo hacían para convencerlo de algo que no podía resultar.

Los recuerdos penosos no se ven, escribió en el reverso de la foto. Ya circulaba solitario, pero esperaba que alguien porfiadamente lo llamara. Lo noté ese día, cuando lo llamé por teléfono desde Michigan. Contestó apurado y no fue mucho lo que conversamos, pero se notaba feliz. Estás bien, es bueno saberlo, me dijo por la línea, ya puedes cortar, nosotros aquí también estamos bien, mijito. Me resultó difícil imaginar la vida de mi padre en esos años. Solo ahora que estoy retirado y con más años, veo lo que significa la jubilación. Para muchos es un insulto, un estar al margen de la vida, de decisiones significativas, y muchas veces con menos dinero disponible. Creo que para mi padre fue algo parecido a una condena, un exilio para el cual no estaba preparado.

Creo que el retrato que refleja mejor la soledad de mi padre está en la foto que se tomó en Algarrobo Norte, donde no sabe cómo posar su mano. Toca el cemento de ese muro con la punta de sus dedos de la mano izquierda, pero como presto a levantarse, como si los dedos le quemaran, sin darle mucho tiempo a una sentada reposada, a un verdadero desahogo al mirar hacia los cerros.

Me cuesta esfuerzo continuar con la escritura, son demasiadas las elucubraciones libres con las que tropiezo, y al recordar esos años llego a sentir la bocina del auto de mi padre cuando llegaba del trabajo, o la estridencia del portazo cuando entraba por la puerta principal de nuestra casa. Son hechos que en ese entonces percibía como eternos, que estaban ahí para quedarse, esa era la vida y era imposible que cambiara. Hasta que cambió.

Tengo la impresión de que mi padre sufrió aceptando la nueva realidad de su retiro, donde rozó el olvido, y donde vivió en la periferia, lejos de las llamadas telefónicas o decisiones esenciales. Pero en este último retrato, mi padre parece transmitir cierta aceptación, “donde los recuerdos penosos no se ven” porque los escondemos pese al elefante grande y gordo que los acompañaba sobre el sofá del living del departamento. No conozco cual fue el orden cronológico de las fotos que me mandó, pero tengo la impresión que este último retrato pudo ser el retrato de la revelación, el del Pinochet nos jodió a todos, mijito, y no me queda más remedio que aceptarlo. Y lo aceptó. Y con el tiempo dejó de importarle demasiado si ya nadie lo llamaba. El doctor había dejado de esperar llamadas.

Cristian Fierro