Pocos meses antes de morir, mi padre se refugió en la cocina, como quien busca el rincón más cálido de la casa para protegerse del frío y de la certeza de lo inevitable. Se sentó en una silla—esa misma que todavía permanece, inmóvil, como un testigo mudo en el departamento que ahora es de mi hermana—y, con manos temblorosas pero decididas, comenzó a escribir pequeñas notas al reverso de siete fotografías. Había en sus gestos una serenidad triste, como si ya supiera que el final estaba cerca y que el tiempo se le escurría entre los dedos. Quizás fue en ese instante cuando comprendió el abismo de soledad que habita en los retratos antiguos: esas imágenes de antepasados que con los años se apagan, se vuelven mudos, se pierden en la niebla del olvido y quedan reducidas a simples rostros sin historia, miradas que ya nadie reconoce.

Por eso, en un acto de cariño y rebeldía, quiso salvar algo suyo de ese naufragio, dejar una huella indeleble antes de desaparecer. Sabía, y lo sentía en lo más íntimo, que la memoria es frágil, que la vida se deshilacha cuando no hay quien la nombre. Juan quiso asegurarse de que algo quedara, aunque fuera solo un puñado de recuerdos atrapados entre las páginas de la historia familiar. No quería que esas fotos fueran condenadas a la indiferencia, que algún día solo fueran rostros anónimos y ojos vacíos que nadie podría entender ni descifrar. Quiso tender un puente de palabras y afecto, para que quienes vinieran después pudieran asomarse a esos fragmentos de su mundo y, al mirarlos, reconocieran el pulso de una vida que luchó, hasta el último instante, contra el olvido.

Las fotos, ahora amarillentas y gastadas por el tiempo, contienen personajes congelados en un instante que nunca volverá, asumiendo sus mejores poses, como si quisieran aferrarse al recuerdo de quienes fueron. Nos observan desde el papel retorcido, tratando de contarnos lo que hicieron y lo que dejaron de hacer con sus vidas; parecen suplicar que no los olvidemos, aunque esa súplica se pierda entre las sombras. Sus miradas atraviesan el polvo de los años y nos llegan desde el otro lado, desde ese lugar donde todo es memoria y ausencia. A muchos de ellos, tristemente, ni siquiera logro recordarlos por su nombre; son rostros que se desvanecen en el olvido, dejando apenas un hueco.

Cuando falleció mi abuelita Oriana en 1972, alguien colocó sus retratos sobre una mesa destartalada, como una ofrenda para que los visitantes eligieran cuál llevarse. Las mejores fotos desaparecieron rápido, para quedar ocultas en otra cajonera, esperando el momento de salir a la luz pública, quizás como consecuencia de otra muerte y otro duelo. La parentela que llegó temprano por la mañana se apoderó de los retratos más preciados, alimentando la discordia y los rencores que, en nuestra familia, se pasaban de mano en mano como piedras calientes, como frutas descompuestas que nadie se atrevía a arrojar lejos. Cada fotografía era un pedazo de historia arrancado de su sitio, una pequeña batalla en medio del dolor y el luto.

Mi abuelo Augusto, marido de mi abuelita Oriana y fallecido antes que ella, les sacaba mejor provecho a esas imágenes. Siempre llevaba una en el bolsillo de su chaqueta, lista para lucirla frente a amigos y parientes, como si ese pedacito de memoria le diera fuerzas para seguir adelante. La que más le gustaba mostrar era una foto de mi hermano mayor, Felipe, junto a mi madre, saludando al Papa Pablo VI durante una visita al Vaticano. Para mi abuelo, esa foto era mucho más que un trofeo: era un símbolo de orgullo y reconocimiento, una prueba de que, aunque fuera de manera fugaz y lejana, la familia había ocupado un espacio significativo en la historia. Era el reflejo de un instante de felicidad en medio de una vida dura.

Mi abuelo guardaba la foto en su bolsillo, como quien resguarda un talismán que le daba sentido a los días. Con el paso del tiempo, al mostrarla una y otra vez —casi con el orgullo ingenuo de un niño que presume su mayor tesoro— la imagen fue convirtiéndose en una reliquia manoseada, una hoja desgastada que perdió el brillo original pero ganó el calor de mil caricias y recuerdos compartidos. Había en ese gesto un cariño desbordante que el papel terminó por arrugarse, impregnado no solo del roce de sus dedos sino también de la humedad de su aliento, de la salpicadura involuntaria de su saliva cuando, entusiasmado y lleno de emoción, la enseñaba en el vecindario y relataba con voz temblorosa las proezas de su nieto. La señalaba con la fuerza de todos sus dedos, casi queriendo dejar una huella indeleble, como si al tocarla pudiera transmitirle toda la ternura, el orgullo y la nostalgia que lo habitaban. Aunque la fotografía se fue apagando, para él nunca perdió su importancia, pues en cada muestra reafirmaba el hilo invisible que lo conectaba con su gente y con los momentos más luminosos de su vida.

Recuerdo que mi hermano Felipe, hace años, sintió una necesidad casi urgente de volver a recorrer el departamento cercano a Plaza Italia donde había vivido la abuelita María con su hija, la familia de nuestra tía Maruza, hermana de Juan. El lugar, que alguna vez fue el escenario de tantas historias y confidencias, ya no les pertenecía: ahora funcionaba como un hostal para estudiantes, repleto de voces nuevas y desconocidas. Aun así, cuando Felipe se presentó, lo recibieron con amabilidad, casi como si en su rostro reconocieran a un fantasma del pasado. Caminó por los cuartos, cada paso una punzada de nostalgia, y la historia de nuestra familia, contada con la voz entrecortada, bastó para que los moradores le creyeran y le permitieran asomarse a esos espacios que alguna vez fueron nuestros.

Le mostraron los baños, los rincones y el patio interior escondido, ese refugio secreto donde solía jugar la infancia, pero la jaula con las cacatúas de Teresa, la empleada fiel que los acompañó toda la vida, ya no estaba. El vacío de esa ausencia le pesó. Antes de despedirse, y como si el destino quisiera tenderle una última caricia, los inquilinos le regalaron un álbum de fotografías encontrado en un viejo clóset del primer piso. Eran muchos retratos, recuerdos atrapados en el tiempo, y hasta hoy mi hermano se sumerge en esas imágenes, tratando de descifrar los nombres de esos rostros anónimos; caras que se ríen, que se abrazan, que parecen llamarnos desde otro siglo, pero que ya no cuentan nada. Cuando murió nuestra tía, a nadie se le ocurrió repartir sus fotos entre la familia, y tal vez por eso, esos fragmentos de memoria quedaron abandonados en una cajonera, escondidos y a merced de los desconocidos del hostal, aguardando a que alguien los salve del olvido.

Mi padre, tal vez intuyendo que, al final, nadie se preocuparía por repartir sus propios retratos, seleccionó cuidadosamente algunos y me los envió. Fueron siete fotografías que decidió mandarme por correo, como quien entrega un pedazo de sí mismo para que no se lo devore el tiempo. Se las entregó a mi madre y, unos días después, el 19 de mayo de 2001, ella fue al correo de Avenida Providencia y depositó el sobre que viajaría hasta Michigan. Esas siete fotos llegaron a mis manos el 5 de junio, y cada una era mucho más que una imagen: eran fragmentos de una vida de jubilado, acompañados de breves notas escritas por él en el reverso, como saludos apurados o quizá como discretas despedidas. Parecía que, en la certeza de que su historia podía diluirse entre los días, había decidido dejarme un testimonio, un puñado de momentos que se aferraban a la memoria y me los entregaba para que yo los sostuviera, para que no se borraran del todo. En las fotos su figura aparece sola, rodeada de esa trasparencia que envuelve la vejez. Su escritura, aún firme pero ahora desordenada, se volvía difícil de descifrar, aunque seguía dejando huella y sentido. En los márgenes, Ximena anotó mi nombre y el lugar donde fue tomada cada imagen, como si entre ambos, intentaran atrapar la memoria antes de que se esfumara, antes de que el olvido pudiera reclamarla. Cada foto era un acto de resistencia contra el tiempo, una súplica para que no lo olvidara nunca.

En el primer retrato que he escogido, cuenta donde está:

Foto No 1: La entrada del Museo de Pablo Neruda.

Vestido de verde, mi padre posa para la primera foto, y en su mirada parece asomarse una mezcla de orgullo y nostalgia. Está de pie frente al Museo Pablo Neruda en Isla Negra, ese lugar mítico donde alguna vez habitaron los sueños del poeta y que, por años, fue parte del paisaje de nuestra infancia. La casa vecina, que mis padres arrendaron en los años 60 mientras construían la suya en Algarrobo, guarda los ecos de veranos inolvidables y días de descubrimiento. La construcción de la casa de Algarrobo fue una larga travesía, llena de esperanzas y obstáculos, pero cuando al fin estuvo terminada, se transformó en nuestro refugio sagrado, el espacio cálido que nos cobijaba tras cada jornada, el rincón al que la familia volvía buscando consuelo y unión. El gran triunfo de aquella obra, ubicada en Los Claveles 1986, fue el uso de la piedra: rocas moteadas, ensambladas con paciencia y arte, formando un rompecabezas sólido, casi una escultura que parecía abrazar nuestro pasado y nuestro presente. Los obreros, con sus manos curtidas y expertas, las inmovilizaron con cemento gris, dejando una huella seca que después pintaron de negro con trazos seguros, como si quisieran dejar plasmada la firmeza de nuestra historia. Esas murallas, imponentes y silenciosas, siempre me inspiraron confianza y un sentimiento de protección que atraviesa el tiempo. Los años pasaron y nunca apareció una grieta; la fortaleza de esa casa se volvió metáfora de la resistencia familiar. En el centro, la chimenea fue construida del mismo modo: rocas y cemento abrazando el fuego, irradiando calor durante largas noches, especialmente cuando afuera el frío mordía y adentro todo se volvía abrigo y recuerdo. Allí, junto a esas piedras eternas, nunca sentí frío, solo el calor de los nuestros y la certeza de estar en casa.

Cuando llegábamos los viernes por la noche, el primer abrazo era el olor intenso a encierro que emanaba de la casa. No era cualquier encierro: era uno limpio, impregnado con el aroma cálido a pino seco que brotaba de las paredes de madera y nos recibía como si quisiera envolvernos en recuerdos. Si cierro los ojos y me quedo quieto ahora, tantos años después, aún puedo sentir el eco lejano de nuestras voces, el murmullo de las charlas de mis padres con los amigos que llegaban sin prisa, a saborear un pisco sour y a compartir confidencias que siempre parecían eternas. Cada encuentro era un ritual de afectos, una celebración de pertenencia. Uno de los que llegaba a menudo, con risas estridentes y anécdotas insólitas, era Lucho Pareto, el querido tío Lucho, y en otras ocasiones aparecía el tío Cucho, trayendo consigo ese aire de complicidad familiar que hacía sentir el mundo acogedor. No faltaban tampoco los curas jesuitas, que sumaban a la tertulia una mezcla de espiritualidad y humor. Por las calles silenciosas del vecindario deambulaba, como un personaje salido de una novela, un contrabandista bajito y rechoncho, arrastrando un maletín grande y pesado que parecía contener todos los misterios del mundo. Cuando cruzaba el umbral de nuestra casa, lo abría con una ceremonia casi mágica, como si de ese gesto dependiera la aparición de un pequeño milagro. Metía las manos con destreza y, ante nuestra mirada expectante, sacaba sus tesoros: cuchillos de cocina feroces, cortaplumas gruesos, collares luminosos, anteojos de sol de otros mundos. En esos años, Chile era un país cerrado, donde los productos importados eran rarezas y cada objeto tenía el poder de encender la imaginación. Mi padre, firme en sus convicciones y sonriendo con ironía, jamás le compró nada; pero esa escena, repetida viernes tras viernes, era una promesa de que la magia y la sorpresa podían existir, aunque solo fuera por un instante compartido en el refugio de la casa.

El carpintero que construyó las secciones de madera fue Atadulfo Vidal. No había nada, absolutamente nada, que Atadulfo no pudiera imaginar, diseñar y ensamblar con los maderos que mi madre, siempre atenta y llena de ingenio, le conseguía. Verlo trabajar era presenciar un acto de magia: sus manos sabias convertían simples tablas en refugios cálidos, y entre ambos se entendían con una complicidad generosa, como si compartieran un idioma propio hecho de miradas y gestos. Otro de los constructores importantes fue el maestro Barraza, un hombre maceteado y cojo, de manos sorprendentemente delicadas a pesar de su oficio y vida dura. Barraza, quien además era peluquero en el Instituto de Neurocirugía donde trabajaba mi padre, tenía el título casi secreto de barbero oficial; su tarea era rapar con precisión a los pacientes, preparándolos para la operación neuroquirúrgica, como quien limpia el escenario antes de un acto crucial. Pero lo que más atesoro de él ocurrió lejos del hospital: durante los fines de semana de verano, me sentaba en una silla alta bajo los pinos, y con la vista perdida en la quebrada que teníamos al frente me cortaba el pelo. Recuerdo la sensación de su conversación pausada, que se mezclaba con el rumor suave del viento colándose entre las copas de los árboles. En esos instantes, el tiempo parecía detenerse, flotábamos en una eternidad sencilla, protegidos del mundo y sus apuros. Hay recuerdos, como ese, de los que nunca he querido huir; son rincones tibios de la memoria a los que regreso cuando el presente amenaza con olvidarme de quién soy.

Las fotos que me mandó mi padre capturan, como un destello detenido en el tiempo, los últimos meses de su vida: la soledad de su retiro, el peso de su aislamiento. Después de haberlo dado todo, de construir con esfuerzo y talento una plataforma sólida en la neurocirugía, de ser una figura reconocida y buscada, el retiro lo golpeó con una crudeza inesperada. El teléfono, antes incansable, empezó a guardar silencio; ya nadie llamaba para pedirle consejo, para compartir logros o buscar su aprobación. Ese vacío lo sentí en su voz cada vez que lo llamé desde Michigan: una voz que contenía un alivio frágil, un suspiro apenas disimulado, como si intentara aferrarse desesperadamente al hilo de un vínculo que aún resistía a la distancia. “Ya, está bien. Es bueno saberlo. Ya me quedo tranquilo, mijito”, me decía antes de cortar, demasiado rápido, como si prolongar la conversación fuera peligroso, como si el eco de la distancia pudiera hacerle más evidente el abismo entre nosotros. No era sólo que las llamadas eran caras—en esos años no existía WhatsApp y cada minuto se pagaba en dólares—era también el temor de enfrentarse a la verdad sencilla y dolorosa: que las palabras, a veces, no alcanzan para devolvernos a quienes amamos.

¿Qué más puedo recordar de esos años en el balneario de Algarrobo? El día después de llegar, descendíamos al pueblo, a esa zona central donde estaban los negocios, para comprar el diario que llegaba al mediodía desde Santiago, como si trajera consigo el pulso vivo de la ciudad. El boliche era pequeño, estrecho, casi oculto entre las sombras de la calle principal, y al entrar, me envolvía un olor cálido a madera y papel, a revistas recién llegadas con fotografías que brillaban bajo la luz tenue. A veces llegábamos tarde y ya no quedaba ningún diario, pero me quedaba ahí, quieto, suspendido en el tiempo, como hipnotizado por el ambiente: vitrinas repletas de pequeños misterios, libros blandos y húmedos que parecían respirar, languideciendo en un estante oculto, esperando que alguien los descubriera. Leer el diario en la playa o en la terraza de la casa era un ritual: pocas horas después, el sol metamorfoseaba sus páginas, las volvía amarillentas, y en ese cambio reconocía el paso del tiempo, la fugacidad de los momentos compartidos. Llegar a la casa de Algarrobo también era reencontrarse con los diarios añejos de fines de semana pasados, hojas que habían sido tocadas y leídas por otros, voces lejanas que, al abrirlas, parecían volver para acompañarme. Desde entonces, siempre me ha gustado leer un diario usado, es como un reencuentro con historias que siguen esperando a ser contadas. También me entretenía con los libros que quedaban olvidados sobre el velador, compañeros silenciosos de tantas noches: recuerdo “Alguien que anda por ahí”, de Julio Cortázar, que aún guardo en Michigan como un talismán contra la nostalgia. Muchos otros volúmenes habían sido regalados a mi madre, entregados por el crítico literario Hernán Díaz Arrieta, conocido como Alone. Algunos conservaban las páginas pegadas, partes de un pliego de papel doblado, como ese de Miguel Ángel Asturias con una dedicatoria para Alone. Todavía lo guardo entre mis libros, pero Alone nunca lo leyó; sus páginas permanecen cerradas, los textos atrapados en su propio encierro, esperando ser liberados y compartidos. Ahora, más que nunca, busco los libros personales, íntimos, esos confesionarios donde el autor se desnuda y se vuelve un personaje más, iluminando las páginas y mi memoria; libros que me acompañan y me recuerdan quién soy entre el murmullo de los días.

Foto No 2: Querido Pablito,

Estamos en Isla Negra, la casa del poeta Neruda (donde hace años atrás veraneamos en la casa vecina de Marta Alessandri) con el “tarro de pelo” del poeta…

Abril 2001

En este retrato, mi padre juega con una mujer que probablemente trabajaba en el museo. Ella se ríe con una alegría contagiosa, mientras él la rodea con las manos, como si intentara asustarla, pero también como si buscara, por un instante, liberarse de todo el peso que cargaba. Su boca semiabierta, sus ojos brillando con la chispa traviesa de un Drácula improvisado, parecen anunciar una mordida juguetona; en ese momento, no es el médico solemne y preciso del bisturí, sino un hombre que se permite olvidar la gravedad de la vida y entregarse al placer fugaz del juego. La escena transmite ternura: la risa compartida, el gesto espontáneo, la complicidad revelan un deseo de aferrarse a lo sencillo, de transformar la cercanía en un refugio ante la inevitable realidad que se acerca. En esa foto, es posible sentir cómo el tiempo se detiene y mi padre, por fin, se permite ser otro, aunque sólo sea por un instante.

Cuando éramos niños, caminábamos sin prisa frente a la casa del poeta, dejando que la brisa marina nos despeinara mientras explorábamos la playa de Las Ágatas, sin imaginar que el tiempo, implacable, nos traería de vuelta a ese mismo lugar. Años después, él regresaría allí, transformado por el peso de los recuerdos y la vida, con un cuerpo distinto y una melancolía nueva posada sobre sus hombros. Hay en ese regreso algo importante: la inocencia de la infancia se mezcla con la nostalgia adulta, como si cada paso sobre la arena evocara fantasmas antiguos y deseos de volver a ser aquel niño despreocupado, antes de que la vida le enseñara sobre la soledad y el paso del tiempo.

Mi padre debía haber sentido, con una intensidad abrumadora, el deseo de volver a recorrer cada rincón de esos lugares que un día fueron parte de su vida, como si en cada paso intentara recuperar algo perdido. No se equivocaba: le quedaban apenas nueve meses, y posiblemente lo presentía, como una sombra que se cierne lenta pero inexorable. Lo intuía en el cansancio que le golpeaba el cuerpo con más frecuencia, en el silencio sordo de colegas y familiares que, poco a poco, dejaron de buscarlo, permitiéndole volverse invisible, inofensivo, un hombre que, por primera vez, podía darse el lujo de jugar a ser otro. Ya no era el médico omnipotente, el salvador infalible: se estaba despojando de esa armadura, y en esa desnudez aprendía a saborear la libertad de fingir, aunque fuera por un instante, que era el Conde Drácula. ¿Soñaría, en esos momentos de juego, con habitar otra existencia, ser otro hombre, caminar por otras playas, vivir en otro país, dejar atrás el peso de su historia? Me pregunto por Ximena, al tomarle esos retratos: ¿lo miraba con nostalgia, o acaso con la certeza dolorosa de que el mundo seguiría igual cuando Juan se desvaneciera en imágenes irrepetibles? Presiento que él, percibiendo su fecha de caducidad, le pidió a mi madre recorrer juntos los parajes de antaño, espacios amables, fáciles de alcanzar, llenos de memorias insustituibles. Volvieron a la zona central chilena, a su mar y sus roqueríos, a esos paisajes que le habían dejado una huella imborrable. Tal vez creyó que siempre habría otro regreso, otra foto, otro recuerdo, pero la vida, implacable, le cerró el plazo. Alcanzó a enviar apenas siete fotos: quizás le faltaron días, quizás se rindió ante el cansancio, o simplemente llegó al umbral de lo suficiente. En cada imagen sonríe, parece casi entero, ajeno a la enfermedad o la muerte; y sin embargo, la cuenta regresiva ya había comenzado, y sólo él, en el fondo, lo sabía.

¿Dónde estábamos nosotros, qué hacíamos mientras mi padre salía a recorrer su pasado, redescubriéndolo con urgencia? En ese tiempo vivíamos en Michigan, sumergidos en los ritmos apurados y, a veces, impiadosos de los días, donde el trabajo y las responsabilidades parecían devorarlo todo. Nos faltaba tiempo, mientras mi padre, rodeado de recuerdos, tenía todo el tiempo del mundo, aunque cada minuto se le volvía más precioso y fugaz, porque su recorrido por la vida ya se acercaba al desenlace. A veces, mientras él se reencontraba con los balnearios de la zona central chilena, paisajes que resonaban con su historia, nosotros íbamos a buscar a una de nuestras hijas a la casa de una amiga, casi sin darnos cuenta de que, en ese mismo instante, mi padre caminaba entre memorias, acariciando el borde de su propio adiós. Me duele pensar en esa distancia: la vida ocupada nos arrastraba, y no supimos detenernos para acompañarlo en el viaje más íntimo y definitivo de todos.

Quizás, antes de tomarse ese retrato en la antigua casa de Neruda, mi padre venía de almorzar en algún restorán de la zona, saboreando cada bocado como si quisiera retener el tiempo, aferrarse con las manos a lo cotidiano. Imagino el ritual: el congrio frito en Los Patitos, ese rincón frente al mar en Algarrobo, acompañado de papas cocidas, ensalada a la chilena rebosante de cebollas y tomate, vino blanco bien frío y el pan amasado untado en mantequilla y pebre, que le arrancaba una sonrisa. Era su pausa, su refugio, su manera de encontrarse consigo mismo en medio de la marea de recuerdos. En esos pequeños placeres, mi padre buscaba reconocerse, como si la sal, el vino y el crujir del pan pudieran devolverle algo perdido, algo esencial. Cada almuerzo era un acto de resistencia, el intento de retener la vida que se le escapaba entre los dedos.

¿Cuán solitario se sentía mi padre? No tengo respuestas, pero a veces me duele imaginarlo. Nosotros, absorbidos por el vértigo de las obligaciones y el ruido de la vida moderna, apenas mirábamos atrás, mientras él transitaba sus días con una soledad que a ratos debió ser inmensa, como el mar que observaba en silencio. Ese día de abril, la playa se bañaba de luz, pero el aire fresco y cortante recordaba que el verano ya había partido; había que abrigarse, protegerse del frío y, quizás, también de la nostalgia que rondaba. Me pesa pensar que, mientras nosotros corríamos de un lado a otro, mi padre se aferraba a sus rutinas, intentando encontrar sentido y compañía en cada instante, en cada paisaje, en cada sabor. Hay un hombre que, aunque rodeado de ausencias, buscaba no perderse a sí mismo.

Juan llevaba sobre los hombros el peso abrumador de los años, una carga que parecía hacerse más densa con cada estación vivida. Ximena, en cambio, transitaba la vida con la mirada puesta menos en la muerte y más en los síntomas, en esas dolencias persistentes que a veces le daban una tregua, un breve respiro. Ella se iba apagando lentamente, fragmento a fragmento, pero siempre encontraba fuerzas para quedarse un poco más, aferrada con tenacidad a cada momento robado al tiempo. Imagino a mi padre cruzando el umbral de la casa de Algarrobo aquel día de abril, envuelto por el vacío y el silencio absoluto, como si la quietud pudiera hablarle de todo lo que fue y ya no sería. El sosiego era tan hondo que hasta los retratos familiares colgados en las paredes mudas parecían guardar la respiración, testigos inertes de una felicidad lejana. En uno de ellos estamos nosotros cinco, con mi madre al volante, y recuerdo especialmente aquel día en que fuimos al Instituto de Neurocirugía —hoy Instituto de Neurocirugía Asenjo— en ese viejo Chevrolet de nuestra infancia. Ximena aún vestía con una sencillez que iluminaba sus gestos; fue sólo con el paso de los años, cuando la vejez se volvió agria y larga, que empezó a transformarse, a buscar refugio en capotes negros, sombreros de colores, pieles suaves, guantes, mantas, anteojos de sol, cualquier cosa que pudiera tener a mano para cubrirse y así construir una coraza impenetrable. Era su armadura contra la inseguridad y las debilidades que avanzaban sin descanso, su manera de protegerse del frío y de la soledad que la acechaban tras cada puerta cerrada. Su metamorfosis era un grito silencioso, el intento desesperado de no dejarse vencer por el abandono de los años y el miedo a perderse a sí misma.

En la casa vacía de Algarrobo, el silencio era tan profundo que parecía llenar cada rincón, ahogando los recuerdos y borrando las risas que alguna vez la habitaron. Ya no había bulla ni ruidos, ya no se escuchaban nuestras voces retumbando en las paredes; sólo quedaba esa quietud pesada que, quizás, le despertó a mi padre el impulso urgente de hablar, de contar cómo se sentía, aunque nadie estuviera realmente a su lado para escucharle. La soledad se hacía más intensa al pensar que los más cercanos estábamos tan lejos: Sebastián perdido en Canadá y yo inmerso en Michigan, ambos atrapados por la distancia y la vida. Felipe, Francisca y Cristóbal seguían en Santiago, pero cada uno absorto en el torbellino de sus propias rutinas, movidos por las obligaciones y los afanes diarios, incapaces de detenerse siquiera un momento para compartir el peso de la despedida.

Me gusta imaginar que esos siete días fueron un último acto de esperanza, como si mi padre, enfrentando la cuenta regresiva, hubiera decidido construir una memoria secreta: una foto por cada día, siete pequeños fragmentos de eternidad para desafiar al olvido. Era su propia manera de medir el tiempo que le quedaba, de capturar con cada imagen el pulso de su despedida, como quien marca el calendario sabiendo que cada hoja arrancada es irrecuperable. En esas fotos, veo no solo un plazo, una meta o una llegada, sino el temblor íntimo de alguien que intuye el final, que siente cómo la carrera se le está acabando y la salud se le desvanece, pero que aun así se aferra a esa última oportunidad de decir: aquí estuve, aquí amé, aquí soñé. La casa vacía, el silencio y las fotos son testigos mudos de una despedida tejida en soledad, pero también en cariño y en coraje.

Siento, con una punzada que no me abandona, que a mi padre le faltó algún interés profundo, uno que fuera más allá de la medicina y lo cobijara en esos años en que todo parecía haberse detenido. Tras dedicar la vida entera, el cuerpo y el alma, a prepararse y salvar pacientes —muchos de ellos aferrados a la vida por un hilo—, de pronto se encontró en un limbo, donde ya nadie lo necesitaba ni lo llamaba. Nadie. Era como si el mundo hubiese bajado el volumen y todo se sumiera en un silencio ensordecedor, ese silencio que cala los huesos y te recuerda que ya no eres parte de la trama. Tampoco supo, o quizás no pudo, reinventarse, buscarse en otro espejo; simplemente detectó el vacío, y ese vacío le costó, le dolió, lo persiguió como una sombra. Los colegas y pacientes pasaron a otras manos, y el ambiente médico, siempre competitivo y frío, nunca le dio verdaderos amigos. La expulsión del doctor Asenjo, su mentor y faro, como director del Instituto de Neurocirugía, fue el golpe definitivo. El aislamiento se hizo más profundo, más cruel, y su nombre quedó vetado, marcado para siempre por el estigma de lo que le sucedió a Asenjo tras ese golpe de estado brutal del 73. Lo removieron sin piedad, en cuestión de horas, y pusieron a mi padre en su lugar, como si fuera un simple recambio. Él lo entendía, lo sufría, y luchó con todas sus fuerzas contra ese estigma, pero al final no le quedó más remedio que aceptarlo, como quien acepta una herida que nunca cierra. Lo escuché, y lo sentí, pocos días antes de su muerte, tendido en su cama, confesando con la voz rota y los ojos lejos: “Pinochet nos jodió a todos, mijito”. Dijo la frase, la dejó caer, y el silencio se hizo aún más inmenso. Ya no buscaba respuestas, ni esperanzas; solo soltaba una verdad que llevaba años pesándole en el alma. Yo intenté mostrarle el otro lado, que su carrera había sido digna y brillante, pero ya no me escuchaba, ya estaba en otro mundo, viajando en sus recuerdos. Me miraba, pero había decidido no oír, y eso me dolía tanto como a él. Parodiando a García Márquez, puedo decir, con tristeza, que mi padre había morfado hacia un doctor que no tiene quien lo llame, un hombre arrojado por la historia a los márgenes, donde solo queda el eco suave de lo que alguna vez fue amor, respeto y compañía.

En los años 60, mi padre alcanzó un logro deslumbrante: fue nombrado Profesor Extraordinario de Neurocirugía. Recuerdo la escena —o al menos la imagino— como un instante cargado de orgullo y esperanza, con él defendiendo su título en el auditorio solemne del Instituto de Neurocirugía. Fue un acontecimiento celebrado con entusiasmo, un destello de reconocimiento en medio de una vida de esfuerzo inagotable. Me gusta pensar que el doctor Asenjo y las autoridades de entonces quisieron fundar, a través de esa distinción, un legado que honrara a la neurocirugía y a quienes la ejercían con entrega. Sin embargo, ese homenaje no perduró; no sé si otros colegas pudieron seguir su senda, o si, al igual que él, quedaron a mitad de camino entre el aplauso y el olvido.

Lo cierto es que, pese a su talento y dedicación, mi padre nunca fue incorporado como Maestro de la Neurocirugía chilena. La historia se encargó de arrebatarle ese lugar. La destitución abrupta de Asenjo, ocurrida el mismo día del golpe de estado, y el inesperado ascenso de mi padre, fueron una carga que nunca logró sacudirse. Su nombre quedó marcado por el estigma, su historia se cubrió de sombras incómodas, como si el precio del reconocimiento hubiese sido demasiado alto, como si la vida le hubiese dado la espalda justo cuando más necesitaba pertenecer.

Esa dolorosa invisibilidad, ese desconocimiento injusto, debió calar hondo en su alma, agudizando una soledad que lo envolvía en cada paso, en cada paseo solitario por los balnearios que antes fueron refugio y alegría. La soledad llegó antes que la muerte, y fue su única compañía en esos días finales, cuando el mundo pareció olvidarlo, empujándolo suavemente hacia la orilla del olvido, allí donde solo quedan los recuerdos y el eco del cariño que una vez lo sostuvo.

Foto No 3: Las canas del viejo, que como dice el tango platearon mis sienes y arrugaron mi frente.

La ropa que luce mi padre en este retrato es la misma que lleva en la anterior, como si el tiempo se hubiera detenido en ese último tramo de sus días. Imagino que visitó el puerto de San Antonio el mismo día en que estuvo en Isla Negra, buscando quizás aferrarse a los lugares que marcaban su historia y su memoria. Era común en esos años amenizar los fines de semana en Algarrobo con un viaje a Isla Negra o San Antonio, a tan solo treinta y siete kilómetros, pero ahora ese recorrido se siente distinto, como si cada kilómetro fuera un paso hacia la despedida. Miro ese retrato, cierro los ojos y me dejo arrastrar por la nostalgia: viajo, me pierdo, la imagen se disuelve en el recuerdo y me quedo flotando entre los aromas y sonidos del puerto. Ahí está el muelle, lo veo, siento el aroma intenso a hierro forjado que emana de los malecones y las embarcaciones varadas, fragancia a óxidos, a viento salado, y pronto me golpea la fuerza del océano estrellándose contra las rocas y los muelles de cemento, como si el mar quisiera dejar su huella en cada rincón. Gaviotas furiosas se pelean las entrañas de un congrio destrozado que un pescador les arroja, el griterío de sus alas desgarrando el silencio. Un pelícano de dos metros de envergadura planea sobre la superficie del océano, majestuoso y libre, mientras los cormoranes salpican el horizonte azul sin nubes, como pinceladas vivas en el paisaje. Grupos de pescadores artesanales exponen sobre mesones improvisados los peces y mariscos obtenidos durante la noche de trabajo: jaibas, toyos, corvinas, erizos y pulpos. Me invade una mezcla de tristeza y gratitud al imaginar a mi padre allí, testigo de esa vida sencilla y brutal, rodeado de olores, colores y gritos, abrazando por última vez la belleza áspera de la costa, buscando quizás en ese caos una forma de decir adiós sin palabras.

Muchas veces hacíamos una parada en El Totoral, ese balneario vecino a Isla Negra donde el tiempo parecía detenerse. Allí nos esperaba Roberto Faccioli, el inmigrante italiano a quien todos conocíamos como el ermitaño; un hombre que vivía solo todo el año, abrazado a la soledad y al rumor del viento entre los pinos. En los veranos y los fines de semana, su restorán se llenaba de vida: Roberto atendía con una calidez desbordante a cada cliente, como si cada plato fuera un acto de amor, una forma de no rendirse al olvido. Había que avisarle con anticipación si queríamos comer ahí, porque él preparaba todo con dedicación y esperaba nuestra llegada como quien espera a viejos amigos en una tarde fría. Hace apenas unos días supe —con una punzada que aún no se va— que está enterrado en el cementerio de El Totoral, como un extraño, como un fantasma sin nombre. Mi hermano Felipe me lo confirmó por Telegram: muy pocos saben cuál es su tumba, porque no lleva nombre, es solo una cruz olvidada. Roberto descansa ahora como un N.N., un nombre borrado por el tiempo. Qué destino tan triste para un hombre que supo regalar sonrisas sinceras y calor humano, para alguien que, sin hacer ruido, dejó huella en los corazones de quienes lo conocimos.

Roberto entendía, con una sensibilidad única, el valor de la amistad tejida alrededor de una mesa mucho antes de que esa alquimia entre comida y afecto se pusiera de moda, mucho antes de que la gente la vistiera de palabras bonitas en libros y revistas. Su especialidad era la comida italiana, esa que había aprendido de niño y que cocinaba con devoción, como si en cada salsa y cada pasta entregara pedazos de su propia alma, recuerdos y anhelos envueltos en aromas y sabores. Recuerdo con claridad sus lentes empañados por el vapor de la cocina, su cabello ralo y el rostro colorado, marcado por el sol y las sonrisas. La imagen de Roberto me viene nítida, casi palpable: el paño atado a la cintura, las manos mojadas que se secaba con ese mismo paño mientras hablaba con mi padre; su mirada cálida, profunda, capaz de abrazar sin tocar, de reconfortar con una palabra suave. Recuerdo los pinos altos, el crujir de la tierra gredosa bajo los pies, y sobre todo el sabor y el cariño con que servía sus platos humeantes, rebosantes de nostalgia, generosidad y una ternura que parecía llenar el aire. Pienso ahora, que en aquellos últimos viajes de mi padre hacia la costa, Roberto ya era un N.N. en ese cementerio olvidado, pero su presencia seguía ardiendo entre nosotros, viva en cada reencuentro, en cada cucharada de pasta compartida, en cada rincón perfumado por su recuerdo. Me duele imaginarlo así, como un hombre que nos recibía siempre con una sonrisa cálida y sincera, convertido de golpe en un nombre que nadie pronuncia, en una cruz sin nombre. Tal vez Juan sintió también ese miedo, ese vértigo de irse volviendo invisible poco a poco, de irse deslizando hacia ese lugar donde la memoria se vuelve niebla y el nombre se desdibuja hasta perderse, donde solo queda el murmullo tembloroso de la historia y el eco de los que alguna vez amaron, lucharon y soñaron sin ser del todo recordados.

Mi hermano suele evocar, con una mezcla de nostalgia y asombro, que Roberto fue pareja de la madre de Pat Henry, ese cantante que en los años 60 llenó de ritmo y sueños las radios con su grupo Pat Henry y los Diablos Azules. También se casó con Gloria Benavides, otra voz entrañable, dulce y poderosa, que acompañó a tantas generaciones en sus días luminosos. Es curioso cómo esos nombres, tan cercanos y tan ajenos a la vez, se entrelazan en las historias que escuchábamos de niños, como si la vida nos regalara pequeños destellos de un pasado vibrante, lleno de música y secretos.

Los recuerdos, en realidad, no piden permiso para aparecer: saltan de un rincón a otro de la memoria, se esconden y reaparecen, y cuando lo hacen, uno se pregunta si realmente ocurrieron o si fueron parte de una fantasía tejida en noches largas. Pero hay memorias que se instalan con peso propio, que vuelven a latir cuando menos lo esperamos. Lo que sí nunca olvido es que en esos veranos éramos felices paseando en auto, envueltos en la brisa salada y la luz dorada de la costa. Recuerdo una tarde en particular: Ximena iba al volante, serena, mientras nosotros llenábamos el aire con preguntas, intentando descifrar el mundo y sus misterios. Ese día, el silencio se hizo profundo, casi sagrado, cuando le pregunté por qué todas las canciones hablaban de amor. Ya lo he contado antes, pero lo repito porque son vivencias que nunca mueren, que se transforman y se reinventan, como viejos amigos que regresan con rostros distintos. Ximena guardó silencio unos instantes, perdida en el horizonte. Miraba el camino como quien busca respuestas entre los pliegues de la tierra. Al final, me miró con ternura y me susurró: “El amor es búsqueda, Pablito, es búsqueda.” Esa respuesta se quedó conmigo como una luz suave en medio de la oscuridad. De ese recuerdo, lleno de calor y verdad, trato de no huir, porque ahí está mi origen, mi consuelo, y la certeza de que la vida, pese a todo, sigue siendo una gran aventura.

Foto No 4: Algarrobo Norte, donde se ve tu padre, la arena, el mar y el infinito celeste del cielo que creó Dios.

Juan está sentado sobre un muro bajo, construido con esas piedras moteadas que guardan la memoria de la costa. Se detiene un instante y mira hacia la cámara con una expresión que parece mezclar serenidad y nostalgia. Lleva puesta su polera a rayas y una chaqueta de color indefinido, prendas que adquieren un significado especial en el retrato: como si fueran la armadura con la que enfrenta el paso de los días y las preguntas que ya no tienen respuesta fácil. Detrás de él, el mar infinito, el cielo azul y la playa se abren como un escenario sagrado, empujándolo a pensar en Dios, en la creación, en el misterio que envuelve todo lo visible y lo que no podemos nombrar. Ya sentía, quizás, la cercanía de su muerte, y en cada conversación hablaba de Dios como el gran creador del universo, buscando en sus palabras una forma de reconciliarse con el final inevitable. No sé cuánto creyó realmente mi padre, pero lo que escribió en el reverso de la foto revela a un hombre conmovido, un devoto quizá involuntario, alguien reducido ante la inmensidad y las incógnitas del cosmos. Ya no ejercía su oficio en el quirófano, ya no era el médico firme que tomaba decisiones imposibles, que podía regalar vida o pronunciar sentencias. Ahora, vulnerable, solo contemplaba y confesaba sus creencias, soltándolas con humildad, sin pretender convencer ni imponer nada. Pienso que tal vez, cuando me acerque a ese abismo, me sucederá lo mismo: me inundará el vértigo de la injusticia de la partida y, en ese instante, elegiré creer, aferrarme a algo más grande, aunque solo sea para no sentirme tan solo ante el misterio. Por ahora, imaginar mi final es como pensar en un salto al vacío, irrelevante y fugaz, una última descarga dolorosa que apenas dura lo que tarda en apagarse la luz de mis neuronas. Pero mientras escribo, mientras miro esa foto, siento que el recuerdo de mi padre me envuelve y me consuela, como si sus dudas y su fe fueran también las mías, como si el cariño y el miedo nos hicieran uno frente a la vastedad del universo.

Mi padre solía asistir a misa, aunque nunca supe realmente cuánto creía en lo que escuchaba. Su afinidad con la religión católica parecía más un reflejo de su historia política como Demócrata Cristiano que una convicción profunda; mantenía buenas relaciones con algunos sacerdotes, y en tiempos de dictadura, la Iglesia Católica fue para él un refugio donde encontrar consuelo y esperanza en medio de tanta incertidumbre. Recuerdo con nostalgia esos domingos antes de partir de Chile: caminábamos juntos hacia la Parroquia Universitaria, ese galpón cerca de la plaza Pedro de Valdivia, y yo sentía la calidez de su compañía, aunque la fe que nos rodeaba parecía no tocarlo del todo. Mi madre nunca estaba junto a nosotros en esos momentos. El ambiente era especial, casi solemne, porque allí se reunían personas que luego serían protagonistas de la historia de nuestro país, como Patricio Aylwin, Bernardo Leighton y el escritor Guillermo Blanco. Yo los veía sentados en silencio, pensando quizás en el futuro, y me invadía una mezcla de admiración y extrañeza, sintiendo que compartíamos algo único. Sin embargo, entre todos esos rostros, jamás vi a nadie de la familia Frei, y esa ausencia me resultaba misteriosa, como una pieza que faltaba en el rompecabezas de nuestras memorias. La misa, para mi padre, era también un acto íntimo: a veces lo miraba y me parecía percibir una leve tristeza en sus ojos, como si buscara respuestas o consuelo en un lugar donde la fe y la vida se cruzan, pero nunca terminan de encontrarse del todo.

Cuesta trabajo continuar con otro párrafo. El paisaje de la foto es desolador, una extensión inmensa donde faltan risas, voces, pájaros, familia; solo queda el eco de lo que alguna vez fuimos. Imagino a mi padre llegando a esa playa después de pasar por la casa de Algarrobo, encontrándola igual de vacía, sin nadie que lo espere, sin el bullicio de los almuerzos, y sin teléfono siquiera; ya casi no aguardaba nuestras llamadas. La soledad se extendía en cada rincón, y pienso en cómo mi hermano mayor, Felipe, probablemente atendía pacientes, sumido en su rutina diaria, mientras Sebastián estaba lejos, en Canadá, y nosotros, en Michigan, separados por océanos de tiempo y distancia, tan lejos de la playa de Algarrobo Norte. Cristóbal, tal vez trabajando, quizá viajando, y Francisca, corriendo tras su hija a la salida del colegio. Cada uno perdido en sus afanes, atrapados en la trama de sus propios días, demasiado distantes para alzar el teléfono y romper ese silencio helado. Me duele pensar en esa ausencia, en esa espera que se fue adelgazando hasta volverse costumbre, en la nostalgia sorda que se instala cuando los que amas están, pero a la vez parecen tan lejanos.

Sobre esa playa, tenía su casa un amigo de mi padre, capaz de arrancar del mar las corvinas más grandes solo con paciencia y fuerza desde la orilla. Esas mismas olas, vivas y saladas, fueron testigos de un momento doloroso y absurdo: mi hermano Sebastián, con la emoción de quien pesca por primera vez, terminó con un anzuelo atravesado en el dedo, el hilo transparente perdiéndose entre gritos y miradas de susto, después de que alguien tropezara por accidente mientras él preparaba la carnada. Más arriba, en lo alto de un cerro abierto al viento y la inmensidad del océano, mi tío Cucho levantó su casa con las piedras moteadas de ese lugar, cada muro una promesa de permanencia, cada piedra encajada con el esmero de quien sabe que el tiempo y la memoria se sostienen en los detalles. Muy cerca, entre los arenales, fuimos muchas veces a pescar a una pequeña laguna sembrada de pejerreyes, un rincón secreto donde la felicidad se sentía sencilla y a la vez infinita. Juan conocía al dueño y, con esa habilidad suya para abrir puertas y corazones, nos permitían entrar sin obstáculos, como si el mundo estuviera a nuestro alcance, al menos por un rato.

Mi padre tenía ese don, pero su vida estaba atravesada por la medicina: su trabajo era una batalla constante contra la urgencia y la gravedad; siempre pacientes en estado crítico, nunca casos fáciles, siempre el peso de una decisión y la tensión de lo inesperado. Su trabajo lo absorbía, lo desgastaba, y la mayoría de las veces era el deber el que lo llamaba, no la calma. En los momentos libres, pocas veces, compartía con nosotros, y esos instantes se volvían preciosos, casi sagrados. En esos años, el amor de un padre se medía en sacrificios y horas de trabajo, en la promesa de alimentar y proteger a la familia, mientras la madre, o a veces las tías y empleadas, tejían el día a día del hogar. Pero en mi historia, esa rutina nunca se cumplió del todo.

Recuerdo, como si fuera ayer, aquellas noches interminables de insomnio, en las que el miedo a la oscuridad y al murmullo inquietante del mundo me mantenían prisionero entre las sombras. Era tarde, el silencio lo cubría todo; todos dormían menos yo, perdido en mi propio desvelo. Entonces, aparecía mi padre como un milagro, con sus manos cálidas y esa voz suave que parecía traer paz desde otro lugar. Se sentaba a mi lado y me cantaba: “Arroró mi niño, arroró mi sol, arroró pedazo de mi corazón”, y cada palabra era como un salvavidas, una promesa de que nada malo podría ocurrirme mientras él estuviera cerca. Bajo el abrigo invisible de sus manos, las frazadas se transformaban en un refugio, y el miedo se disipaba, quedando lejos. Solo entonces, envuelto en sus susurros y ternura, lograba cerrar los ojos, sintiendo que, al menos por esa noche, el universo entero se volvía seguro y amable para mí.

Con mi madre nunca ocurrió lo mismo. Su afecto era contenido; nos saludaba con un beso en la mejilla, pero el contacto se detenía ahí, como si existiera una barrera invisible, hecha de temores y dudas, que le impedía acercarse. Ese misterio, esa ausencia de caricias, siempre dejó en mí una pregunta sin respuesta, una herida suave y persistente que, hasta hoy, recorre mi memoria, buscando entender el porqué de esa distancia, de ese amor que parecía quedarse siempre a medio camino.

Foto No 5: Vista panorámica donde se crio tu bisabuela.

Mi madre agrega: casas de lo Matta, donde se crio la abuela materna de Juan.

La casa donde se crio mi bisabuela todavía resiste, desafiante y orgullosa, tras tantos terremotos que han intentado derribarla. Cada piedra y cada rincón guardan el eco de generaciones, la memoria viva de quienes soñaron y sufrieron entre sus muros. La familia materna de mi padre, los Morales, era de esas que se podía mostrar con orgullo, contar sus historias, invitar a mirar la casa y lucirla como testimonio de una vida digna. Era un linaje del que se hablaba en voz alta, con la frente en alto, como si la historia fuese un estandarte. Pero la otra rama, los Fierro, era diferente. No eran una familia que se exhibiera con la misma soltura; había una reserva palpable, como una sombra de vergüenza flotando en el aire, una herida que no se podía nombrar abiertamente. Venían de otra casta, de una clase social marcada por las cicatrices de la vida, arraigados en calle Esperanza 1265, en un barrio periférico donde el orgullo era más tímido y el dolor se escondía tras las cortinas. En murmullos apenas audibles, en conversaciones a media voz, se decía que hubo alcohol, que mi abuelo —ese hombre de pasos inciertos— había sido irresponsable, bueno para el trago, un hombre sin freno, sin dirección, y a quien algunos llamaban “marica” con una crueldad que aún duele al recordarlo. Todo eso, esas historias veladas y esos juicios implacables, son parte de un pasado que late en la memoria de mi familia, un pasado que a veces quisiéramos olvidar y otras veces necesitamos abrazar para entender quiénes somos.

Nuestro apellido paterno, Fierro, siempre fue una sombra cargada de misterio y de silencios pesados, arrastrando tras de sí carencias profundas, pobrezas que mi padre rara vez se atrevía a nombrar. Era como si cada sílaba de ese apellido llevara consigo el peso de historias no contadas, de heridas que dolían demasiado para ser compartidas. Mi madre, por su parte, sentía un temor visceral, casi un pánico irracional, a la mala fortuna, a esa falta de estatus que la amenazaba como una nube oscura. Vivía con el miedo constante de que la escasez de recursos la alcanzara y la dejara atrapada en un abismo sin salida, enfrentando privaciones, angustias, y una indignidad que le resultaba insoportable. La idea de quedarse sin dinero la sacudía como una fiebre, un sobresalto que le robaba el sueño, y para ella, la pobreza en la vejez era peor que cualquier enfermedad, era la máxima miseria, una peste de la que había que huir desesperadamente, aunque fuera en silencio y sin mirar atrás.

Mi padre se tomó esa foto frente a la casa de sus antepasados, pero en una fecha distinta a las anteriores imágenes. Esta vez, ya no vestía una polera sencilla ni ropas informales; llevaba puesto un abrigo grueso y una corbata que parecían protegerlo no solo del frío, sino también de la nostalgia y del paso inevitable del tiempo. Estaba retirado, y aunque su vida activa había quedado atrás, mantenía intacta cierta dignidad, casi estoica, encapsulada en esos pequeños gestos cotidianos de arreglarse bien, de no rendirse al descuido. En la capital, en Santiago, y cada vez que salía a la calle, se presentaba con ese porte impecable, como si a través de su presencia buscara recordarse y recordarnos que, a pesar del silencio, él seguía ahí, aferrándose a lo que quedaba de su historia.

Ya nadie lo llamaba, pocos se asomaban a verlo, y aun así, él seguía siempre listo, esperando, con el corazón alerta, por si acaso llegaba una consulta inesperada o el saludo tímido de alguno de los tantos pacientes que depositaron en él su confianza a lo largo de una vida entera. Sostenía la rutina de todos esos años como un escudo frente a la soledad, como si aferrarse a esos hábitos pudiera detener el avance invisible de la ausencia. Su soledad era palpable, casi una segunda piel, y aunque se mostraba sereno, uno podía intuir la melancolía que le llenaba los ojos y le pesaba en los hombros. Yo, en esos años, era todavía joven y me negaba a ver su fragilidad, me imaginaba a mi padre invulnerable, al margen del tiempo y de las pérdidas, y me costó mucho aceptar que su recorrido se acortaba, que el final se acercaba.

Juan había compartido siempre con nosotros, generoso en su presencia y en su vocación de servicio; por eso se resistía a creer que alguna vez dejaría de estar ahí, presto a responder una llamada, a socorrer a quien lo necesitara. Quería pensar que nada cambiaría, que el tiempo sería indulgente, que el mundo no lo arrastraría hacia otro destino. Pero esa es una ilusión que todos enfrentamos, tarde o temprano: la de creer que lo amado es eterno, cuando en verdad cada instante es un tesoro frágil, a punto de desvanecerse.

Siento que estas fotos no solo iluminan el paso del tiempo, sino que también desnudan mi propia edad, el inevitable deterioro y ese lento tránsito hacia la vejez que a veces se siente como un susurro y otras como un grito. Me conmueve pensar en la posibilidad de volver a recorrer lo que ya fue, como si pudiera reconstruir, aunque sea por un instante, los caminos que me definieron. Sé que, dentro de pocos años, cuando la urgencia del tiempo se asome con fuerza y sienta que el reloj corre más rápido, empezaré a desear, como lo hizo mi padre, regresar a los antiguos derroteros, a esos rincones cargados de memorias y silencios. Sueño con que la casa de Algarrobo, ese refugio lleno de ecos y de historia familiar, siga en pie, desafiante ante el olvido, siendo testigo de todo lo vivido. Pero también sé que quizás ya no podré viajar largas distancias, ni cruzar el umbral para saludar a sus paredes. Escribo, entonces, para recorrer esos caminos desde la memoria, para viajar de otra manera, con la esperanza de que las palabras le den sentido y abrigo a lo que el tiempo no puede devolverme.

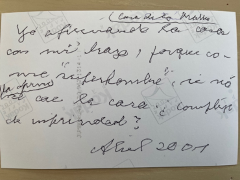

Foto No 6: Yo afirmando la casa con mi brazo, porque somo “superhombre”, si no la afirmo se cae la casa. ¿Complejo de superioridad?

No entiendo bien la escritura de mi padre; su letra parece esconder un secreto, y la última palabra que trazó en esa foto podría leerse como “superioridad”, justo después de escribir “superhombre”. Hay algo de ironía en su gesto, una risa contenida y amarga, como si se burlara de sí mismo sin atreverse realmente a reír. Aunque está serio, reconozco en su mirada el peso de quien, en algún momento de la vida, se creyó capaz de todo, dueño de cualidades extraordinarias, obligado a sostener el mundo sobre sus hombros por las circunstancias y no por el ego. En el hospital, entre rivalidades y egos afilados como bisturí, quien no se sentía ni actuaba como superhombre estaba condenado a perder. Era necesario pelear, y pelear duro, porque los enfermos llegaban destrozados, los accidentados apenas colgaban de un hilo, y los rostros angustiados de los familiares llenaban las salas de espera, sosteniendo la tragedia como si fuera una cruz imposible de soltar. Mi padre, el doctor Fierro, era detenido en los pasillos, abordado de improviso, con preguntas urgentes y desesperadas. Él respondía con una velocidad casi milagrosa, pero nunca se apresuraba en los pronósticos. “Todavía es muy pronto”, decía, y sus palabras, llenas de cautela y humanidad, ofrecían una esperanza modesta en medio del dolor.

Ese universo de médicos convertidos en semidioses, en héroes de carne y hueso, no era algo que mi padre buscara ni disfrutara. Era la atmósfera inevitable del instituto donde trabajó, una competencia feroz, un forcejeo constante que él aceptó más por nosotros, su familia, que por vanidad propia. Era parte de un juego cuyas reglas no había elegido, un escenario impuesto donde su libertad parecía estar siempre en disputa. Cuando estaba en casa, lejos de esa vorágine, nunca fue un superhombre; más bien era un padre ausente, robado por el teléfono que no dejaba de sonar, por las urgencias que lo reclamaban a cualquier hora. El nombre “doctor Fierro” se repetía como un mantra, una llamada persistente que lo alejaba de nosotros incluso en los momentos más íntimos.

Recuerdo vívidamente aquellas noches interrumpidas por el timbre, por la angustia de quienes venían a buscar al doctor como a un último salvador. Como la vez que Tatín, hijo de mi tío Pepe, subió corriendo la escalera con el rostro desencajado, buscando a mi padre. “¿Dónde está tu papi?”, gritó, y mi padre, sin pensarlo, salió casi en pijama, arrastrado por el dolor de los otros que nunca le fue ajeno. Pero a veces, ni todo el esfuerzo ni el sacrificio eran suficientes; mi tío Pepe falleció a los pocos días, y aquella pérdida quedó resonando en la casa como un eco de impotencia y tristeza. Los horarios imposibles, las llamadas a deshora, los momentos robados a la familia, son huellas indelebles de una vida vivida al límite, donde el amor y la tragedia se entrelazaban sin descanso. Y muchas veces, cuando la urgencia era menor, no quedaba más que inventar una mentira piadosa: “El doctor no está en casa”, esperando, quizás, robarle al destino un instante de paz.

Juan supo sobrellevar los problemas que se le presentaban, muchas veces aguantando silenciosamente más que enfrentándolos de inmediato, como si viviera en una batalla constante contra el mundo y contra sí mismo. No rehuía el conflicto, pero tampoco lo provocaba; más bien parecía esperar con esa paciencia cargada de dignidad y resignación, buscando una ocasión menos hostil para actuar. Era un hombre de opiniones firmes, casi férreas, y no dudaba en defender sus ideas con fuerza, tratando de imponer sus soluciones incluso frente a nosotros, sus hijos e hija, aunque ya habíamos crecido y aprendido a decidir por nosotros mismos. Sin embargo, en ese ímpetu suyo, nunca faltó el respaldo incondicional; jamás me sentí solo ni defraudado. Su presencia era una certeza luminosa, una mano extendida en medio de la tormenta, y esa constancia, ese estar siempre ahí, se convirtió en mi refugio y en mi fuerza cuando todo parecía tambalearse.

No puedo decir lo mismo de mi madre. Ximena sí me defraudó, y aunque pienso que esa decepción, ese desencanto helado, fue mutuo, duele admitirlo. Sobre todo al final de su vida, cuando solo me llegó su silencio, su indiferencia cortante, como una muralla invisible que nos separaba. Yo, herido y confundido, le respondí igual, devolviéndole ese hielo que nunca imaginé sentir hacia ella. Esta herida la explico apenas en un texto de doce mil palabras, ‘Carta a mi madre’, tratando de entender lo que nunca pude decirle en persona, desmenuzando los capítulos de nuestro desencuentro. Pero, pese al veneno final, pese a la sombra que nos envolvió y a todo lo que nos fue contaminando, siempre hago el esfuerzo de evocarla de otra manera, de rescatar la luz de esos días en que todavía era posible el cariño. Pienso, por ejemplo, en nosotros dos viajando en el viejo Chevrolet aletudo, cerca del balneario de Isla Negra, el mar a lo lejos y la radio sonando con Leo Dan —y su voz nostálgica repitiendo “…qué dolor que sentimos cuando a veces el amor…”—, mi madre tarareando como si paseara sola por sus recuerdos. Ese momento, tan simple y tan hondo, vuelve a mí como un refugio. Recuerdo mi curiosidad infantil y la pregunta que le lancé, casi sin pensar: “¿Por qué todas las canciones hablan del amor? ¿Por qué, mamá?” Ella se quedó seria, la melodía suspendida en sus labios, hasta que, tras un largo silencio, me respondió: “El amor es búsqueda, Pablito, es búsqueda.” Guardo ese recuerdo como un tesoro generoso, porque después la vejez la fue avinagrando, y ese sabor amargo terminó alcanzándome también a mí, cubriendo de sombras todos los años compartidos. Pero miro atrás y me aferro con fuerza a esos instantes de ternura, porque también fueron amor, aunque ahora duelan.

Al releer este relato, advierto que ese viaje con mi madre cerca del balneario de Isla Negra ya lo he mencionado varias veces. No es casualidad: es un recuerdo que, como una flor obstinada, irrumpe una y otra vez en la superficie de mi memoria, buscando desesperadamente un destello de luz, reclamando ser contado de nuevo —y mejor— como si solo al nombrarlo pudiera hacerlo perdurar. Es un instante que se niega a hundirse en las sombras del olvido, que pide ser rescatado una y otra vez porque aún arde en mi interior. No lo borro, no lo corrijo, lo dejo respirar en el texto, lo dejo pasar para que no se me pierda, para que no se esconda en ese rincón donde yacen los recuerdos sepultados por el tiempo. Como dice Hisham Matar, quienes escribimos sabemos que, inevitablemente, fallaremos: las palabras siempre serán insuficientes, siempre se quedarán cortas frente al fulgor de lo vivido, y el relato será, en el mejor de los casos, un hermoso y reconfortante fracaso. Pero escribir es tender un puente a ese pasado, intentar una y otra vez la aproximación a lo que nos duele, nos alegra o nos transforma. Si este recuerdo regresa, insistentemente, es porque todavía tiene algo urgente que decirme, algo que no ha sido revelado del todo, como un secreto que late bajo la superficie y que, mientras siga viniendo a buscarme, me obliga a mirarlo de frente y a darle palabras, aunque nunca llegue a decirlo por completo.

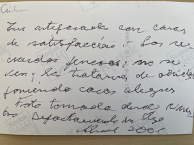

Foto No 7: Tus antepasados con caras de satisfacción. Los recuerdos penosos no se ven; los tratamos de olvidar poniendo caras alegres. Foto tomada desde nuestro departamento de Santiago.

Este último retrato transmite una cierta dislocación entre mi padre y su entorno, como si la escena estuviera bañada en una melancolía sutil, difícil de ignorar. A su derecha está mi tía Mónica Correa, viuda hacía pocos años de mi tío Manuel Brunet; sus piernas cruzadas y las manos entrelazadas sobre las rodillas parecen un gesto de defensa, una manera de protegerse del dolor que acecha. Mi tía Oriana, en un movimiento casi nervioso, se acomoda los anteojos, tal vez para ver mejor, tal vez para quitarse una máscara y aparecer digna ante el lente, como si la claridad fuera también una forma de consuelo. Juan, aunque ya no está solo, se esfuerza por parecer feliz abrazando a sus cuñadas, como queriendo convencerlas —y convencerse a sí mismo— de que están bien, a salvo, juntos, a pesar de que la vista de Santiago, allá abajo, parece susurrar la insignificancia. Mi padre lleva una corbata, detalle que guarda la promesa de una salida, quizás un almuerzo en familia, una rutina que se aferra al presente como quien se resiste a desaparecer. Pero ese gesto suyo, esa sonrisa forzada, revela la conciencia de lo inevitable, el amargo reconocimiento de que los momentos compartidos están a punto de extinguirse. Cuando mi padre falleció, me llevé esa corbata a Michigan, como si pudiera atarme a él en la distancia. También conservo dos de sus relojes de pulsera, testigos mudos de los días que ya no volverán, regalos que me hizo años antes. De mi madre guardo cartas, muchas cartas escritas en su último intento desesperado por ser escritora, cada línea un suspiro, cada palabra una esperanza naufragada. Buena parte de ese dolor lo volqué en un texto de quinientas mil palabras, titulado “Como un Suspiro”. También conservo cuadros que ella pintó, intentos de reconstruirse a través del color, de la forma, de la creación, buscando un refugio propio en medio de la tormenta del tiempo. Ximena, aunque al otro lado de la cámara, está presente en esa imagen invisible, en lo que dejó: cartas, cuadros, sueños y derrotas, esfuerzos por ser y por pertenecer. En realidad, los objetos que guardé —las cartas, las corbatas, los relojes, los cuadros de Ximena— son más que simples pertenencias: son amuletos, fragmentos de memoria que sostienen mi historia cuando el avance del tiempo amenaza con arrasarlo todo. Guardarlos es mi manera de no soltar, de no olvidar, de resistir el olvido con cada pequeño tesoro recogido en la orilla de los días que se van.

Son las seis de la mañana, una hora callada, frágil, que invita al recuerdo. Afuera, el sol apenas asoma, lanzando sus primeros rayos oblicuos sobre las plantas mustias del jardín de otoño en Michigan, como si también dudara en despertar del todo. Miro otra vez el último retrato y noto, con una tristeza pesada y cierta, que ya no queda ninguno de ellos en este mundo. Mi tía Mónica se fue hace años, luego Oriana, después mi padre, y finalmente mi madre, la que apretó el obturador y capturó ese instante. También ella partió, llevándose consigo tantos silencios y respuestas inconclusas. En la foto, los tres sonríen, pero en esas sonrisas se adivina el cansancio de quien ha caminado largo y siente muy cerca el resplandor final, la luz brillante que los llama al término del recorrido. Hoy veo en esas miradas una despedida anticipada, una aceptación serena e inevitable. El único que dirige la mirada hacia la cámara es Juan, con esa mezcla de coraje y resignación, como si intuyera el peso de lo que estaba por venir y deseara dejar su mensaje: “Estoy listo, preparado.” Así posó, así vivió; listo para enfrentar lo que quedaba, como si ese retrato fuera su forma de decir que el retiro ya lo había abrazado y que solo aguardaba el último viaje por los rincones que alguna vez amó. Yo, desde esta distancia, siento el eco de su voz y el vacío imposible de llenar, y en esta hora temprana, tan propicia para los recuerdos, me sostengo de la ternura y el dolor que me dejaron, como si al evocarlos, pudiera traerlos de vuelta, aunque sea por un instante.

Cuando corrijo el texto, se me agolpa la soledad de mi padre y también la mía, como si ambas se abrazaran en ese eco que deja la vejez y el retiro. Siento su cansancio, su resignación ante ese tiempo al margen, y me reconozco en su sombra, en esa espera lenta, casi resignada, que ya empieza a tocarme ahora que la salud aún me acompaña, pero la distancia y el silencio se insinúan. Imagino esos largos ratos sobre el sofá de plumas en el departamento de Cerro Colorado 777: nadie llamaba, solo el rumor apagado del día y la costumbre, y él, acostumbrándose poco a poco a ese aislamiento que primero duele y después se instala como una segunda piel. Me duele pensar que, aunque alguien todavía lo buscaba, no era para oír sus consejos ni para compartir recuerdos, sino para aprovecharse de su nombre, pedirle solo el apellido, la marca, como si su historia pudiera reducirse a un rótulo, a un cartel luminoso: Clínica Juan Fierro, o Clínica doctor Fierro. Le prometían poco esfuerzo, le aseguraban que solo necesitaban su nombre y su apellido, nada más. Y entonces él, aferrado a una esperanza, se entregó a ese proyecto con la ilusión de volver a sentirse útil, llevando papeles, planos y diagramas en su maletín de cuero café oscuro, como quien transporta un último tesoro, una pequeña llama de dignidad y pertenencia. Durante meses, insistió con ese sueño, lo defendió con el fervor de quien se resiste al olvido. Pero el peso de los años y la realidad lo alcanzaron: cuando dejaron de llamarlo, o cuando lo hacían solo para convencerlo de algo imposible, comprendió —con una tristeza callada— que ya no tenía las mismas fuerzas ni el entusiasmo de antes. Quedó así, mirando su propio retiro, con el corazón lleno de nombres y recuerdos, mientras afuera el mundo seguía sin él.

Los recuerdos penosos no se ven, escribió con una letra temblorosa en el reverso de la foto, como si al nombrarlos se desvanecieran un poco. Para entonces ya deambulaba solo por la casa, esperando con una esperanza obstinada que el teléfono sonara, que alguien —aunque solo fuera por costumbre— se acordara de él. Lo noté con un nudo en la garganta ese día, cuando lo llamé desde Michigan: contestó la llamada con apuro, sorpresivamente animado, y aunque la conversación fue breve y llena de silencios incómodos, su voz estaba impregnada de una alegría humilde, casi infantil. “Estás bien, es bueno saberlo”, murmuró por la línea, como si esas palabras bastaran para sostenerlo un día más. “Ya puedes cortar, nosotros aquí también estamos bien, mijito, chau.” Al colgar, me invadió una tristeza sorda; me fue imposible imaginar del todo la vida de mi padre en esos años largos y callados, la soledad que lo envolvía como una sábana fría. Solo ahora, retirado y con el peso de los años sobre los hombros, comprendo en carne propia lo que significa la jubilación: a veces es un destierro, la sensación amarga de estar apartado de la vida, lejos de las decisiones urgentes, de la alegría cotidiana y de la importancia. Para muchos, sé bien, la jubilación puede llegar a ser una forma de exilio para el que nadie nos prepara del todo, y estoy seguro que para mi padre fue exactamente eso: un mundo que se le fue apagando y que, pese a todo, él intentaba iluminar con la esperanza de una llamada.

Creo que el retrato que mejor plasma la soledad de mi padre es esa fotografía tomada en Algarrobo Norte, donde su figura parece suspendida en un instante de incertidumbre. No sabe qué hacer con sus manos: la izquierda apenas roza el cemento del muro, los dedos tensos, como temerosos de aferrarse demasiado o de quedarse quietos. Es un contacto fugaz, casi doloroso, como si el frío de ese concreto le quemara la piel y lo obligara a levantarse antes de que el peso de la melancolía lo venza. No hay descanso posible en ese gesto; no hay desahogo verdadero, ni tregua frente a los cerros que observa a lo lejos. En ese momento, siento que la soledad lo envuelve por completo, le pesa en la mirada y en los movimientos mínimos, en la incapacidad de encontrar una postura cómoda, como si estuviera de paso por su propia vida, buscando sin encontrar consuelo, anhelando una paz que el paisaje, vasto y callado, no le sabe dar.

Me cuesta avanzar con la escritura, y más aún con las correcciones, porque cada palabra me hace tropezar con una maraña de pensamientos y emociones que se arremolinan libres, caóticas. Al revivir esos años, se me cuela el sonido inconfundible de la bocina del auto de mi padre cuando volvía del trabajo, ese eco que anunciaba su llegada y que me llenaba de una mezcla de expectativa y alivio. Recuerdo también la estridencia del portazo al entrar por la puerta principal de nuestra casa, un ruido brusco que marcaba el pulso de nuestras tardes y que, en ese entonces, parecía eterno, inmortal, como si nada pudiera alterar esa rutina. Cada uno de esos gestos, cada sonido, me envolvía en una seguridad que creía absoluta; era la vida, la única vida que conocía, y me era inconcebible que pudiera desvanecerse. Pero un día lo hizo; todo cambió de golpe, como si aquella eternidad se derritiera entre mis manos, y ahora, al recordar, me invade una nostalgia punzante, la certeza de que los fragmentos de ese mundo perdido siguen latiendo en mí, pidiendo ser escritos, aunque duela.

¿Cuáles fueron los recuerdos penosos que mi padre nunca quiso compartir conmigo? Tengo presente aquel día, ese fin de semana difuso en la memoria, cuando subimos apresurados al automóvil. Recuerdo con nitidez la voz temblorosa de un hombre que, con el rostro desencajado y la vergüenza brotándole por los poros, le suplicaba sin descanso: “Perdona, Juanito, por favor, perdona.” Mi padre, rígido, sin mirar atrás, me aferró la mano con fuerza, abrió la puerta del viejo Chevrolet rojo, cansado y polvoriento, y me arrastró consigo. Todo su cuerpo parecía decir que lo único importante era huir, partir, no volver, dejar atrás aquel instante doloroso que, más tarde, se transformaría en un agujero negro en mi memoria. ¿Qué ocurrió realmente? Nunca lo supe. No importa cuántas cartas remueva, ni cuánto rasgue en mis papeles acumulados durante años, ni cuántas veces me siente a escribir buscando una respuesta: ese secreto permanece intacto, oculto, como una sombra persistente que me acecha en las noches más largas. Siento que huyo de ese recuerdo, pero es imposible matarlo; de pronto emerge, crece y me muerde, me salpica con emociones que no sé cómo nombrar. La burbuja de protección de mi padre ya se rompió, él partió y su silencio se volvió eterno. Y aunque el impulso de callar es intenso, sé que no puedo, no debo guardar silencio. No sería justo. Hay que escribirlo, dejarlo caer en el papel, aunque duela, aunque la memoria parezca evaporarse y todos, de alguna forma, ya estemos muertos.

Siento, con una intensidad que me sacude por dentro, que mi padre sufrió profundamente al aceptar la nueva realidad de su retiro, un retiro que fue mucho más que dejar de trabajar: fue adentrarse en una tierra de nadie, rozar el olvido, vivir en la periferia de la vida, lejos de las llamadas telefónicas y de las decisiones que antes lo definían. En este último retrato, sin embargo, percibo en su gesto y su mirada una aceptación callada, casi sobrehumana, una manera de absorber el dolor sin rebelarse, de resignarse sin pronunciar palabras, como si sus recuerdos penosos se hubieran disuelto en ese silencio espeso que todo lo envuelve y que preferimos no mirar. Nos escondemos en nuestras propias burbujas, creyendo que así nos protegemos, pero a veces, al recordar y escribir sobre mis padres, siento que camino sobre un campo minado de historias no dichas: tantas vidas, alegrías y penas; tantas humillaciones que desconocí, sobre todo esas, las humillaciones profundas, las que pesan en el alma y que nadie se atreve a contar. Hay algo magnético en esas vergüenzas ocultas, tal vez porque permanecen al acecho, secretas y palpitantes, igual que en los retratos donde nadie te habla y todos callan, pero donde el dolor y la vergüenza resplandecen, enormes, aunque el mundo pretenda que jamás existieron. Vibran en el fondo de la memoria familiar y en mi propia piel, recordándome que, aunque nos esforcemos por enterrarlas, siguen ahí, insistentes y vivas, pidiendo ser nombradas.

No sé con certeza cuál fue el orden de las fotos que mi padre mandó, pero algo me dice que este último retrato no es solo una imagen: es la confesión, el instante en que se rompió el pudor y se filtró esa verdad amarga—el “Pinochet nos jodió a todos, mijito”—y ya no le quedó más remedio que asumirlo, con la dignidad herida y los sueños desgarrados. Lo aceptó, sí, igual que aceptó la crudeza de su retiro y la sombra interminable de la soledad que lo fue envolviendo día tras día. Con el tiempo, el dolor de la espera se fue apagando; ya no le importaba demasiado si nadie llamaba, si el teléfono permanecía mudo en la penumbra. El doctor había dejado de esperar llamadas, había dejado de aferrarse a esa esperanza frágil y, en ese abandono, aprendió a convivir con su silencio, con la tristeza callada que le brotaba a veces en la mirada, y con esa resignación que, aunque nadie la nombrara, lo acompañaba como un susurro constante en las largas tardes vacías.