Mientras escribo, me llegan noticias frescas sobre el pasado de mi familia. Al principio pensaba reescribirlo todo, cambiarlo, pero he decidido agregar estos descubrimientos y fechas de inmediato, para mostrar cómo los textos evolucionan, cómo exploran, cómo crecen bajo los tentáculos de las revelaciones y la intuición para encontrar los restos de esas verdades que a pesar de los años, todavía no mueren, todavía sobreviven en el fondo de un océano que se muestra turbio y oscuro.

Todo comenzó cuando mi hermano Sebastián mandó una muestra de saliva a My Heritage, para un análisis genético. Desde entonces, por e-mail, lo contactan cuando se produce un smart match con alguno de sus clientes que mantienen en su base de datos. Así fue como le mencionaron a Prisila Rodríguez Monsalve, de Santiago de Chile. Mi hermano la contactó por e-mail. Descubrieron que la bisabuela de Prisila, Encarnación Fierro Cabello, había sido hermana de nuestro abuelo, Luis Fierro Cabello, padre de Juan y de quien nunca supimos nada. Ese descubrimiento, acompañado de numerosos certificados de nacimientos y defunciónes, nos han permitido trazar los orígenes de una rama de la familia que había permanecido oculta.

Por los documentos y certificados en poder de Prisila, nos enteramos que Miguel Fierro Méndez, fue el primero en llegar a Chile, padre de nuestro abuelo Luis Fierro Cabello. Miguel era de profesión alarife, como lo mencionan en su certificado de defunción, un término proveniente del árabe hispánico, hoy en desuso pero que en esos años se utilizaba para indicar lo que hoy se conoce como albañil o constructor. Era oriundo de Ronda, España. En el Certificado de Nacimiento del Ayuntamiento de la Ciudad de Ronda, de una de sus hijas, María Dolores Fierro Cabello, hermana de mi abuelo, se especifica que ella nació en esa ciudad el 5 de octubre de 1877, probablemente poco antes de que partieran como inmigrantes hacia Chile. La travesía buscando una vida mejor no les resultaría fácil. Miguel fallecería de pulmonía a los cuarenta y dos años, el 7 de abril de 1898 en Molina, Chile. Nadie conoce la fecha de su llegada al país, pero se sabe que falleció a los cuarenta y dos años, de manera que cuando nació su hija María Dolores en 1877, tenía aproximadamente veintiún años. A lo mejor partieron hacia Chile al poco tiempo. Lo triste fue que el frío de los inviernos de Molina los sorprendió mal preparados. Tres años antes de su muerte (el 13 de junio 1894) había nacido su penúltimo hijo, Luis Fierro Cabello, mi abuelo, ese desconocido misterioso de quien nunca tuvimos noticias. Al quedar huérfano a esa temprana edad, Luis Fierro Cabello tampoco tendría una vida fácil. Todo indica que les fue difícil sobrevivir, porque el último de los Fierro Cabello, Miguel, nació el 6 de mayo de 1897 para fallecer de pulmonía un año después, el 22 de abril de 1898, es decir pocos días después de fallecer su padre, Miguel Fierro Méndez. Decididamente les resultó difícil acomodarse a estas nuevas tierras, fueron unos extranjeros en un país donde se miraba con resquemores y prejuicios a los recién llegados.

El certificado de matrimonio indica que el 22 de marzo de 1914, a las 11 de la mañana, y a los veinte años, mi abuelo Luis Fierro Cabello se casó con María del Rosario Morales Puelma, de tan solo dieciséis; es decir cuando todavía jugaba a las muñecas. Cuesta creer que algo así estuviera permitido, pero casarse a esa temprana edad era posible, se podía hacer, o era aceptado. Resulta difícil imaginar un matrimonio exitoso después de conocer las edades que tenían al casarse. Lo hicieron en la casa que probablemente era de él, ubicada en Esperanza 1265, de Santiago. En el año 2024 todavía existe, se puede ver en Google Maps. El 6 de abril de 1915, un año después, nació mi tía Maruza (María Josefa Adelaida Fierro Morales), la que llegaba pidiendo disculpas, casi escondida, cuando entraba a nuestra casa. El 1 de Agosto de 1917, al poco tiempo, nació mi padre. En su certificado de nacimiento se menciona que mi abuelo Luis Fierro Cabello tenía como oficio constructor, igual que su padre. Según el certificado fueron testigos Adelaida y Herminia Puelma, que no sabían firmar. Se menciona también que mi abuelita María Morales no tenía profesión.

Mis abuelos paternos, María del Rosario Morales Puelma y Luis Fierro Cabello

Las fotografías, esos testigos silenciosos del tiempo, capturan no solo momentos, sino también las historias y emociones que los acompañan, dejando un legado que, aunque quizá olvidado por algunos, perdura en el corazón de los que buscan entender su pasado para dar sentido a su presente. Cada documento, cada certificado, cada fotografía que he encontrado parece ser una pieza de ese rompecabezas que conforma nuestra identidad. En medio de todo esto, los recuerdos se vuelven más vívidos, las imágenes más claras y las conexiones más profundas. Al observar esos retratos antiguos, siento que me transporto no solo a esos años, sino también a la tensión social que se duplicó dentro de nuestra propia familia.

El día que les tomaron esa foto, mi padre y su hermana vivían sin el sustento de su padre. Su mirada reflejaba más que una expresión simple, había en ellos un deseo profundo de mostrarle al mundo un rostro digno, un intento de aferrarse a una esperanza, a una ilusión de prosperidad, de que todavía era posible cumplir con los ritos de una clase social que les empezaba a dar la espalda, o que les dio siempre la espalda. Esos ojos, llenos de expectativas y miedos, buscaban un futuro mejor, aunque el presente fuera incierto y lleno de desafíos. En cada pliegue de sus ropas, en cada detalle cuidadosamente dispuesto, se vislumbraba el esfuerzo por mantener una apariencia de estabilidad, aun cuando el entorno les recordaba constantemente sus limitaciones y dificultades. La mirada digna de mi padre y su hermana refleja más que una simple expresión: es un intento de aferrarse a una esperanza en medio de un presente incierto y lleno de desafíos. Recuerdo que me mandó la foto por correo como preparando sus papeles, despidiéndose del mundo. Según mi padre, mi tía se notaba congestionada porque venía saliendo de una fuerte gripe. Él se ve muy parecido a mí, y eso me asusta, me compromete, me pide lealtad. Cuando lo critico o hablo de él de esta manera tan directa, descarnada, siento que también estoy ahí́, en ese mundo de contradicciones, y veo que enjuicio también a Juan.

La madre de Prisila -que todavía vivía en el año 2023- conoció a mi abuelo cuando ella tendría unos nueve años, cuenta que fue un hombre de buena facha y de ojos azules, pero jamás supo que se hubiese casado. Por los documentos y los hijos que engendraron, sabemos que contrajo matrimonio, pero vivieron juntos por un tiempo breve. Ella lo recuerda como un incapacitado en silla de ruedas porque jugando fútbol se hirió una pierna que después se le gangrenó. La infección se le expandió hacia la otra pierna, y para salvarlo le tuvieron que amputar ambas extremidades. Según la madre de Prisila, el registro de esa tragedia está en una foto aparecida en la revista Vea, cuando en una elección presidencial, se presentó a votar en silla de ruedas. Esa tragedia posiblemente lo transformó en un perfecto inútil como constructor, empujándolo al alcohol y al desamparo. Alcanzó a vivir unos pocos años más que su padre. Falleció el 14 de julio de 1948 a los 54 años. Ese drama marcó profundamente a Juan, quien tuvo que sobrevivir con la ayuda de parientes y la buena voluntad de su tía Isabel Morales Puelma. Cómo indicó mi hermano Sebastián, a esa casa, los jamones y los buenos quesos llegaban con nombres y apellidos, pero nunca, jamás, llegaron destinados para un Fierro como mi padre, un pobretón, hijo de un alcohólico, de un flojo en silla de ruedas, ¿gay? Recordar es como una forma de vivir dos veces, de darle sentido al presente que parece no tener rumbo y dirección.

Esos sentimientos lapidarios que sufrió mi padre, se cuelan en las rendijas del alma, definiendo y delineando nuestras vidas. Esas fueron las humillaciones y los desprecios que sufrió, y que yo intuía, que ya he mencionado antes, pero que mi padre por apocamiento, o para evitar un dolor adicional, por doblar rápido la página, no los quiso divulgar, o no pudo. Eso explicaría también el ninguneo de mi madre hacia los Fierro, los recién llegados al país, pobretones, tirillentos, muertos de frío, los haitianos de hoy en día. Pero lo triste, es que siento que en muchas ocasiones mi padre le encontró razón.

Al ver y tocar los retratos antiguos, los que todavía guardo en el subterráneo de mi casa, me transporto no solo hacia esos años, pero también hacia esa tensión social que se duplicaba fuerte dentro de nuestra familia. Por un lado, estaba mi padre (fallecido a los 85 años, en el año 2002), con su familia Fierro más humilde, más secreta, más escondida, frente a la familia de mi madre (fallecida a los 93 años, en el año 2020), ya sin dinero, sin fundo o propiedades, pero de apellidos gloriosos y rimbombantes, “de gente como uno”, que habían hecho algo, pero donde las generaciones posteriores mostraban sus manchas, su inacción, cierta flojera. Tenían poco que lucir y vivían de una leyenda dorada y un reconocimiento social antiguo que todavía los iluminaba. Como lo he contado antes, Ximena provenía de una familia dueña de un gran fundo en Talca, que se llamó́ La Sagrada Familia. Con el tiempo, el bienestar económico de los descendientes fue menguando y dejó de ser como era antes. La economía del conocimiento técnico se abrió camino y quitó espacios a esa economía basada en la agricultura y el ganado. Mi madre siempre me recordó que en esos años, los médicos entraban por la puerta trasera de la casa. ¿Le ocurrió algo así a su abuelo Ramírez cuando iba a ver a sus pacientes? ¿Visitó alguna vez La Sagrada Familia? Nunca se lo pregunté. Tener una educación profesional, me decía, un título académico, no ofrecía ventajas; solo lentamente y con el tiempo esa nueva economía empezó́ a mostrar su fuerza y a cambiar la sociedad.

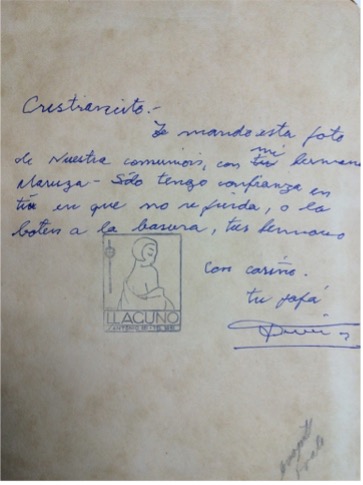

En el reverso del retrato, mi padre escribió:

Pablito,

Te mando esta foto de nuestra comunión con mi hermana Maruza. Solo tengo confianza en ti en que no se pierda, o la boten a la basura tus hermanos.

Con cariño. Tu papá.

No entiendo por qué mi padre creyó que a mis hermanos no les interesaría ese retrato. A lo mejor, cuando escribió́ la nota estaba bajoneado, alejado de la vida activa y se sentía solo, deprimido, o alguno de ellos no quiso acompañarlo para visitar Algarrobo, o a su hermana enferma en el departamento ubicado en Plaza Italia. Nunca lo sabré.

Mi padre no compartió conmigo los detalles de su vida. Quizá fue por evitarme un pesar o por su propio sentimiento de vergüenza. Aunque intuía lo que pudo haber sufrido, nunca se lo pregunté, él prefería mantener esos vivencias ocultas. Tal vez intentaba protegernos del peso de su propia historia, o quizás era su manera de cerrar rápidamente una página de su vida. Al final esos secretos y mutismos también resultaron ser una carga para todos.

Lo que publicaron en el diario al fallecer mi abuela Oriana (nada parecido ocurrió cuando falleció mi tata Augusto) reflejó el deterioro inevitable de una familia que una vez fue poderosa, pero que estaba siendo abatida por el tiempo y las circunstancias. La nota era un recordatorio de la fragilidad de las glorias pasadas, un reconocimiento implícito de que la riqueza y el estatus no garantizan la perpetuidad. Lo narrado en la publicación intentaba mantener viva una luz que ya se extinguía, se mencionaban nombres ilustres y logros de antepasados que se desvanecían en la memoria familiar. Las nuevas generaciones, las que comenzaban a mostrar su valor en la nueva economía y en la sociedad chilena, estuvo representada por mi padre que pese a no tener apellidos ilustres, salió a colación en la nota del periódico como el personaje que la despidió́ en Santiago, un reconocido neurocirujano, que encaraba lo desconocido, las incógnitas de un mundo nuevo, sin tradición, pero que empezaba a mostrar un rostro con futuro.

Imagino que desde el punto de vista de los familiares que teníamos en La Sagrada Familia, o Valparaíso y Viña del Mar, quien despidió́ los restos de mi abuela en Santiago había sido un rotito recién llegado a Chile, ¿de dónde habrá salido ese Fierrito?

Señora Oriana Ramírez Ossa de Correa 9 de diciembre de 1972

A una sentida expresión de afecto dio lugar la celebración de la misa funeraria en memoria de la distinguida señora Oriana Ramírez Ossa de Correa, fallecida el jueves último en Santiago. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia del Convento Victoria, de esta capital, en la que los familiares de la extinta recibieron condolencias de sus numerosas relaciones, antes del traslado de los restos de la señora Oriana Ramírez Ossa a Valparaíso, donde fueron sepultados ayer. Despidieron el duelo en la capital el Dr. Juan Fierro y su esposa, Jimena Correa Ramírez de Fierro, junto a sus hermanos y otros miembros de la familia.

El lamentable fallecimiento enluta a tradicionales familias de Valparaíso, Curicó́ y Talca; la extinta estaba ligada por ascendencia al héroe Eleuterio Ramírez y al esforzado industrial José́ Santos Ossa. Los atributos intelectuales de la señora Ramírez Ossa la hicieron sobresalir en el medio en que le correspondió́ actuar, y su temple moral se reflejó́ en la formación de sus seis hijos: María Oriana, María Jimena, Emma Mónica, María Liliana, Raúl Agustín, y Jaime Augusto, quienes le dieron la satisfacción de verse rodeada por dieciocho nietos, formados en el ejemplo de sus antepasados.

En el texto se mencionan glorias pasadas, mostrándolas con un brillo porfiado, como el industrial José́ Santos Ossa descubridor del salitre. Lo curioso es que José Santos ya arrastraba incógnitas que algunos miembros de la familia no deseaban ventilar. Una prima me cuenta que tía Adriana, hermana de mi abuela, sufrió ataques de furia al leer la nota en el periódico. José́ Santos Ossa podía tener muchos pergaminos, podía ser famoso, pero costaba desconocer que había sido un hijo natural, un descuido de un Ossa. ¡Para qué ventilar la ropa sucia! Para tía Adriana, el salitre y los descubrimientos gloriosos no parecían suficiente, no lograban opacar la cruda realidad de haber sido un hijo natural. Lo mismo había ocurrido con la Desideria (Ana González, conocida actriz de televisión), hija natural de otro Ossa, probablemente de un tío de mi abuela. Ella estaba muy sentida porque La Desideria se había dejado un anillo de la familia obsequiado por su padre biológico.

Ximena me había mencionado a ese pariente meritorio, pero como en tantas ocasiones, no le di mayor importancia, incluso encontré más admirable lo que logró en su vida José Santos Ossa.

Escarbando entre las cartas que intercambiamos con mi tía Oriana, las vuelvo a leer para entender mejor el pasado de mi familia. Ella sabía de apellidos y me mandó unas fotocopias tomadas del Diccionario Histórico Biográfico de Chile, de Virgilio Figueroa (Tomos IV y V, 1974) para que leyera sobre los Ossa, pero sin indicarme mayores detalles, sin mencionar donde debía leer, no había nada subrayado. Ella tampoco tenía mayor interés en ventilar esas historias. Pero estaba claro, el abuelo de Doña Emma Ossa Cuevas, Don José Nicolas Ossa Varas (casado con Antonia Ansieta Blanchet), había concebido un hijo ilegítimo, con Antonia Vega, uno que habría de alcanzar la gloria, don José Santos Ossa Vega (1827 – 1878) descubridor de salitre en Antofagasta. El padre de doña Emma, Juan Nicolas Ossa Ansieta no tenía nubarrones de ilegitimidad, él sí había sido hijo legítimo de José Nicolas Ossa Varas y su esposa, Antonia Ansieta Blanchet. Pero para tía Adriana, las glorias de José Santos no le borraron nunca la vergüenza de haberlo tenido como pariente. En su libro, Virgilio Figueroa no inventa mucho, pero tampoco lo aclara o cuenta todo, evitando así manchar el legado heroico de José Santos Ossa. En la página 427 se refiere a José Santos Ossa en términos elogiosos y menciona sus grandes logros. Pero finalmente, en la página 428, menciona a su padre como Nicolas Ossa, saltándose el apellido Varas, Nicolas Ossa Varas. Menciona a su madre biológica, Antonia Vega, pero en la frase siguiente, le da muerte al padre al escribir que José Santos había quedado huérfano. Ahí claramente fantaseó:

…fueron sus padres Nicolas Ossa y doña Antonia Vega. Huérfano de padre, estudió en La Serena y después en Vallenar.

Al leerlo fue como si los secretos de la familia se desmoronaran lentamente, revelándome sus sombras. Algo parecido me ocurrió cuando me enteré que tía Adriana había sufrido ataques de rabia al leer la nota en el periódico, ahí entendí la profundidad de las emociones y resentimientos que pueden emerger de los recuerdos ocultos. Su dolor por la verdad sobre José Santos Ossa, el hijo natural, era un reflejo de las luchas internas que enfrentamos al descubrir los fragmentos olvidados de nuestras raíces. La historia que rodea a figuras como La Desideria, me hace pensar en cómo los lazos familiares y los secretos pueden definirnos y, a veces, asfixiarnos. Con cada revelación, uno siente el peso de la historia familiar más fuerte. Comprende que las decisiones y acciones de nuestros antepasados continúan repercutiendo en nuestras vidas. Así, las historias sobre hijos naturales se convierten en una parte integral de nuestra narrativa, recordándonos que, por más que intentemos ocultar el pasado, siempre habrá alguien dispuesto a desenterrarlo.

Virgilio Figueroa describe largamente la educación y los logros de José Santos:

…bajo el amparo de Don Francisco Ossa Mercado, completó sus estudios de minería y se hizo un experto ensayador y un químico industrial de primer orden. Cuando ya estuvo en posesión de los conocimientos teóricos en mineralogía, volvió al Huasco y dio principio a sus célebres exploraciones y descubrimientos….antes de cumplir 16 años ya daba sus primeros carreteos en la región del Huasco, a la busca de minas y en el comercio de algarrobilla, orchilla y cueros de chinchilla; se hizo nadador infatigable; adquirió afición a incursionar en el océano en balsas de cuero de lobos, cuyo manejo le fue familiar; se acostumbró a recorrer a pie y con rapidez grandes distancias en terrenos de todas condiciones, y a montar indistintamente en cabalgaduras ensilladas o no y hasta faltas de amansa completa. Vicuña Mackenna habla de las andanzas ‘por el litoral a los islotes fronterizos a la costa del Huasco’ (Vicuña Mackenna, en Una página sobre un hombre de corazón y de trabajo, citada por Don Samuel Ossa Borne en la Biografía de José Santos Ossa) ….

…Descubrimiento del salitre en Antofagasta: Dos de sus exploradores le llevaron la noticia de que habían descubierto un atajo que acortaba considerablemente el camino del puerto desolado en que se hallaba hasta el punto llamado La Chimba, donde debía fundar en seguida el puerto de Antofagasta.

Siguió por el nuevo camino. La primera noche acamparon en una loma desde la que se divisaba un extenso salar. Antes de retirarse a dormir Don José Santos miró en esa dirección y ordenó, señalando el salar a su hijo:

-Alfredo, según lo que me han dicho, donde hay un salar como ese, hay muchas posibilidades de encontrar caliche. Deseo que mañana temprano vayas allí con uno de los trabajadores y examines la costra del terreno.

Cumpliendo la orden de su padre, el joven se dirigió al amanecer al sitio indicado acompañado de Eugenio Suleta y llevando un pico y una barreta. Al poco de cavar dieron con unos terrenos blancuzcos que Suleta probó con la lengua y dijo que no tenía gusto a sal. Para convencerse molieron uno de esos terrones y lo probaron con una mecha encendida. La sal ardía. Se había descubierto el salitre de Antofagasta.

Entusiasmado el joven corre al campamento gritando como un loco:

– ¡Padre, he encontrado salitre!

Don José Santos no era hombre de perder tiempo en efusiones. Inmediatamente despachó un propio a Cobija para hacer la petición a Bolivia, mandada entonces por Melgarejo.

Mientras tanto, él se embarcó para Valparaíso y formó con Don Agustín Edwards y otro capitalista la Compañía de Salitres de Antofagasta, que poco después debía ser la causa de la Guerra del Pacífico…….

No he contado mucho sobre mi abuelita Oriana y las huellas que dejó en mi vida. Durante mi infancia en los años 60, los domingos eran aburridos, y se me extendían como un chicle que nunca se terminaba de estirar. Pero en esas ocasiones estaba mi abuelita Oriana. Los días y los meses que pasaban entre las navidades parecían alargarse hasta el infinito, y los años no se terminaban nunca. En ese tiempo había menos distracciones, menos juegos electrónicos, y los celulares eran desconocidos; solo a veces los mencionaban las tiras cómicas como en Dick Tracy, un detective famoso por su tecnología de vanguardia y su lucha contra villanos extravagantes. Ir al cine, o al biógrafo, como lo llamaba mi abuelita Oriana, era una salida que se planificaba con mucha antelación.

Recuerdo vívidamente cuando íbamos con ella al cine Las Lilas. Después de comprar los boletos, insertados en un tablero de madera con hoyitos que mostraban los asientos, nos adentrábamos en un salón oscuro de butacas afelpadas. Al sentarnos, se apagaban las luces y veíamos primero El Mundo al Instante, un noticiero en blanco y negro con informaciones de lo ocurrido en el mundo durante los pasados meses. Nos mostraban los cañonazos de una guerra lejana, o un presidente que bajaba de un avión a hélice, rodeado de flores y aplausos en una visita protocolar que había ocurrido meses antes en un país lejano. El locutor leía con un acento pomposo, rítmico, y con una música de fondo que después no volvería a escuchar nunca.

Al sentarnos, mi abuelita nos ofrecía caramelos Ambrosoli, que disfrutaba al escuchar el crujir del envoltorio de celofán antes de metérmelo a la boca. Era un crujido cristalino que se repetía a través de la platea, salpicándonos desde los distintos puntos de esa oscuridad. Sufría cuando la película que veíamos era de Walt Disney, donde un animal quedaba huérfano a causa de un cazador astuto y cruel que se movía en la oscuridad de la selva; me cubría los ojos, no lo soportaba.

Esa fue parte de mi infancia, lenta, aburrida y larga, y donde los tiempos fueron otros. Mi abuelita disfrutaba, pero creo que gozaba más viéndonos a nosotros sentados junto a ella y vibrando con lo que ocurría en la pantalla. Cuando salíamos del cine, el ruido de la calle nos abofeteaba y la luz fuerte me cegaba, hiriéndome los ojos. Se terminaba una semana y empezaba otra, y otra más. Me sentía eterno y aburrido, en un mundo sin salida, sin escapatoria, como si jamás fuera a crecer, como si siempre fuera a ser el hijo y el nieto permanente. Nunca imaginé que podría llegar a ser el padre de dos hijas, ¿qué más no imaginé?

Con mi abuela teníamos edades tan dispares que no recuerdo lo que hablábamos, nos costaba coincidir. Ahora la imagino o la veo conversando como si tuviéramos la misma edad, con la misma percepción del tiempo en nuestras vidas y sabiendo que esta se nos puede terminar bien pronto. Siento no haberla conocido mejor, no haberle descubierto sus temores, o los sustos que la hacían dormir mal.

En mi casa palpé dos castas sociales; una que vivía con holgura y la otra que luchaba por mantener las apariencias. Muchas veces me he preguntado si acaso hui de esa lucha, de esas dos castas, cuando encaminé mis pasos fuera de Chile. ¿Hui de esa tensión, de esa pulsión que no entendía, que no sabía cómo manejar? Desde pequeño conocí esos dos mundos, esa tirantez en el matrimonio de mis padres, donde se mezclaron los genes, pero no las intenciones, no los cumpleaños de las dos familias reunidas, porque nunca se combinaron las salidas a un parque o a la playa de Algarrobo, nuestra casa de verano ubicada en Los Claveles 1986, para disfrutar de un día feriado o de descanso. Por el lado de mi padre, que representaba a los humildes, los sin historia y tradición, pero que tiraba para arriba gracias a su educación, ninguno de ellos conoció esa casa. Y nuestra casa de Santiago, ubicada en Avenida Suecia 1521, la conocieron apenas, porque la madre de mi papá, mi abuelita María, nunca la visitó, solo vimos a su hermana, mi tía Maruza, pero en contadas ocasiones, cuando llegaba apurada, como pidiendo permiso, disculpándose por sus visitas a contrarreloj. Ahí percibí violencia, pero soterrada, escondida, cubierta por las convenciones y la palabrería fácil de la buena crianza.

Quizás por ese motivo mis textos florecen desde un pozo de melancolía, una melancolía que nace por lo que hice hace ya tantos años (y que no me resultó) y por lo que no pude hacer, o no quise hacer, no se me ocurrió, o no me dejaron (y que podría haberme resultado).

Todavía recuerdo con vergüenza ajena cuando el padre de Pilar visitó por primera vez la casa de mis padres en Santiago. Estaba tan nervioso al saludar a mi papá, el reconocido neurocirujano, la eminencia, que le dio un ataque de diarrea fulminante. Más adelante recuerdo el alivio que sentí y que sentimos todos, cuando su papá, don Hernán Herrera, profesor de Liceo, sacó a colación un médico amigo que mi padre reconoció sin demora. Respiré aliviado, todos respiramos aliviados, había algo en común, algo a que aferrarnos, ¡qué se creen miechica!, y poco nos faltó para descorchar una botella de champán y celebrar todos abrazados. Mi madre nunca bajó del segundo piso de la casa.

¿Hui de esa vergüenza?

Cuando pequeño acompañé́ muchas veces a mi madre a la casa sin jardín de mi abuelita Oriana, ubicada cerca de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en el barrio Bellavista (Antonia Lope de Bello 42, antes conocida como calle Siglo XX). Lo mismo hice con mi padre cuando iba a ver a su madre, mi abuelita María, a su departamento vecino a Plaza Italia, en Vicuña Mackenna 1312. Era un departamento esquina, ubicado en el primer piso. Fueron turnos distintos, pero simétricos, salía con mi madre o con mi padre a casas diferentes y nunca con los dos en el mismo auto. Las visitas a casa de mis abuelas siempre fueron experiencias reveladoras. Los contrastes entre sus modos de vida reafirmaban las divisiones que, aunque tácitas, se hacían evidentes en la relación de mis padres. Mientras mi abuela Oriana luchaba con las inclemencias del tiempo y la precariedad en su hogar de Bellavista, mi abuela María parecía haber alcanzado una estabilidad un poco más holgada, aunque nunca libre de desafíos.

Con mi madre íbamos a ver a la abuelita Oriana durante el día, cuando había algún trámite que cumplir, el cual aprovechábamos para visitarla. Recuerdo que mi madre le dejaba dinero al despedirse. Se tocaban las manos y ocurría el intercambio, un billete arrugado que mi madre, con movimientos rápidos depositaba en la palma de la mano de mi abuela. Eran maniobras disimuladas que uno, siendo niño, las captaba porque ocurrían a la altura de mis ojos. Luego venía el gesto de mi abuela al aceptarlo, una mueca rápida, seguida de un contacto visual, pero sin mucha palabra para que no se notara, para que no me diera cuenta; pero yo me daba cuenta. El acto de dejar dinero en la mano de mi abuela, era como un secreto compartido, un gesto cargado de significado para ellas. De alguna manera, me parecía que ese billete arrugado representaba una pequeña victoria ante las adversidades cotidianas, una muestra de solidaridad en medio de un mundo que a menudo, le resultó implacable.

La casa de mi abuela tenía una distribución improvisada, entrando a la casa, a la izquierda, se veían dos cuartos, y al frente, había un pasillo con un techo de vidrio que siempre se llovía. Recuerdo las ollas y tarros que en días de lluvia, mi abuelo distribuía sobre el suelo para combatir las goteras. No vivían bien, o no vivían de manera holgada. Mi abuelita Oriana tenía que enfrentarse a las inclemencias del clima y al desafío diario de mantener su hogar, mientras lidiaba con las expectativas familiares y sociales. En ese sentido ellos tenían más necesidades que la abuelita María. A lo mejor de ahí́ proviene esa antipatía que les demostraba Ximena, ese desprecio, ese ninguneo que ejercía al ignorar a la abuelita María. Le tiene que haber aumentado ese terror a la pobreza, ese susto que tenía de quedarse sin dinero para enfrentar la vejez, soportando todo tipo de indignidades y humillaciones. En el futuro, como anciana, ¿tendría que aprender a mover tarritos para soportar la lluvia inclemente de los inviernos santiaguinos? Tiene que haberle herido ver como su suegra, una Morales cualquiera, viuda de un Fierro, es decir un don nadie, un pajarraco suelto por Vicuña Mackenna viviera mejor que su madre, una Ramírez Ossa de Correa Urzúa Labbé Ruíz de Gamboa, y que en días de mal tiempo tenía que mover unos tarritos miserables para soportar goteras. ¡Qué se creen!

¿Comprobó que los grandes apellidos y linajes rimbombantes no servían para combatir goteras? El reconocimiento de esta dualidad me afectó. Aprendí a reconocer y valorar las complejidades y contradicciones que existen en todas las familias, y cómo esas mismas contradicciones pueden dar forma a nuestra identidad y las decisiones que uno toma. Crecí observando de cerca cómo mis padres lidiaban con sus propias divisiones internas, y estas observaciones se convirtieron en lecciones importantes que me acompañarían en mi vida adulta.

Las visitas con mi padre fueron al anochecer, cuando lo acompañaba para ver enfermos a domicilio al final del día. Las tardes se alargaban mientras recorríamos las calles de Santiago en su automóvil. Recuerdo claramente la sensación de misterio y anticipación cuando estacionábamos frente a las casas de sus pacientes. Cada visita era una nueva aventura, un vistazo a vidas desconocidas y a veces inusuales. Esas visitas fueron una ventana a mundos diversos, algunos llenos de lujo y otros de simplicidad. Me impresionaba la forma en que sus pacientes lo recibían, con una mezcla de respeto y esperanza. En cada casa había una historia diferente, y yo absorbía esos relatos sin entender del todo sus complejidades. En algunas ocasiones, las visitas eran a lugares más humildes, donde los jardines estaban tristes y los muros lucían desgastados. Sin embargo, la gratitud de las personas era palpable, tangible cuando salían a la calle a despedirlo con una caja de tomates, un queque o un barril con aceitunas. Cuando llegábamos al departamento de mi abuelita María, todo estaba en silencio y cubierto por una luz agonizante que se colaba por unos postigos gruesos y pintados por el polvo. El departamento, aunque modesto, no mostraba las mismas señales del desgaste y la necesidad. Recuerdo con claridad los olores, los objetos brillantes y las personas que vivían ahí. Esa dualidad de experiencias, esos mundos paralelos que habitaba a través de mis visitas, formaron en mí una comprensión temprana de las complejidades sociales y económicas que delineaban nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de las diferencias entre ambos hogares, había algo constante: el esfuerzo y la resiliencia de las dos mujeres que a su manera, luchaban por mantener a sus familias unidas y a salvo. Una lucha que en muchos sentidos se reflejaba en las tensiones de mis padres y en las decisiones que tomaría yo más adelante en mi vida. Junto a su madre vivía también mi tía Maruza y su marido, Pepe Agliati. Tuvieron un hijo gay, mi primo muerto joven y que nunca pude conocer. Tío Pepe era médico, pero un desconocido al compararlo con la fama, los pergaminos de mi padre.

Todavía recuerdo cuando en uno de nuestros viajes de fin de semana hacia Algarrobo, nos detuvimos en una de esas reconocidas picadas, como La Montina, para descansar y probar el sabroso montino que ya mencioné antes. Caminaba por el estacionamiento, cuando escuché con claridad que alguien le gritaba a su amigo ¡ahí́ va Fierro, ahí va Fierro!, al reconocer la figura de mi padre que se escabullía con toda su gloria y reconocimientos hacia la entrada del boliche.

En la foto se ve a mi padre, junto a Hernán Olguín, un reconocido periodista que dirigió un programa de divulgación científica de alta sintonía “Mundo” en Canal 13.

Mi tío Pepe tenía una consulta cerca de su departamento donde en la recepción, unos anaqueles fríos mostraban una colección de autitos miniaturas, los conocidos match box. En su departamento los acompañaba Teresa, la empleada que vivía con ellos. Siempre me recibió́ con cariño. Ya la describí, pero al recordarla la veo nuevamente, escucho su voz ronca, áspera, pasada a tabaco. Sobre su rostro lucía una barba y pelos desparramados, los que nunca se afeitó, quizás porque no se los veía. Recuerdo el parqué del suelo reluciente, siempre brilloso y encerado, que acomodaba bien con el silencio del departamento. Mi abuelita estaba en cama, enferma de un cáncer gástrico. Respondía a las preguntas de mi padre con interés, a lo mejor con la esperanza de que poco a poco llegarían días mejores, días que nunca le llegaron.

En su certificado de sepultación del año 1967, firmado por tía Isabel (Morales Puelma), se dice que mi abuelita falleció de bronco pulmonía y cáncer intestinal a los 70 años. En el certificado se lee: autorizo la sepultación de mi hermana María Morales Puelma v de F. en el mausoleo que poseo en el patio 7, calle Central del Cementerio General. Firmado: Isabel Morales P. carné No 5922 de Ñuñoa, 28 de septiembre 1967.

Resulta interesante comprobar como en su lápida todavía figura el apellido de mi abuelo, pero en forma borrosa, distante, sin su nombre, indicado solo por ese vda de Fierro (viuda de Fierro), porque lo importante era la imagen, que todo Santiago se enterara que ella había sido fiel y viuda hasta la muerte, y no una separada cualquiera, no una divorciada de pacotilla buscando hombres. ¡No faltaba más!

Su marido, mi abuelo Luis Fierro Cabello, no descansa lejos de ese mausoleo. La acompaña en el mismo cementerio, pero en un sitio que se asemeja a una fosa común. Su nombre está escrito a mano, con brochazos de pintura negra que lo hacen invisible.

¿Hui de esa vergüenza?

Todo lo de emprendedor que me pudieran atribuir en mi vida se lo debo a mi abuelo Juan Morales, me confesó un día mi padre. Aquí vemos a su abuelo en un día de trabajo, en la caballería de su fábrica de fideos y hielo a los pies del cerro San Cristóbal, como escribió mi padre.

Los abuelos de la rama materna de mi padre, fueron menos disfuncionales. Juan apreciaba a su abuelo, lo tenía como ejemplo de trabajo y disciplina. La foto de su familia que me mandó mi hermano Cristóbal, tiene calor humano, veo como mi abuela María, de diez años, posa cariñosamente su mano izquierda sobre el hombro de su padre, mi bisabuelo Juan Morales. Nadie esconde las manos, se tocan, están juntos, incluso invitaron a un amigo de la familia, un señor Escobedo, para que apareciera en el retrato.

Pocos años atrás visitamos Ronda con Pilar y nuestras dos hijas. Fueron nuestras vacaciones. En ese entonces nada sabíamos de este pasado y mis orígenes, pero me atraía esa ciudad, y todos quisieron conocerla. La caminamos y devoramos cada una de sus callejuelas, su Plaza de Toros y el Puente Nuevo, donde les tomé las mejores fotos a nuestras dos hijas. Me habría quedado a vivir en esas tierras sin pensarlo mucho.

Mi querida amiga Ana María MacDonald comenta por e-mail, desde Finlandia:

Lo que me cuentas de tus antepasados es muy similar a lo que vivieron los míos. Los míos emigraron desde Escocia a Chile debido a la difícil situación que vivía Europa azotada por hambrunas, guerras, dictaduras, etc. Esta situación se refleja en la fuerte inmigración de europeos hacia América Latina a partir de 1850, especialmente hacia países como Argentina y Méjico que recibieron miles de inmigrantes provenientes de España e Italia y también muchos otros europeos que se distribuyeron por todo el continente. Ayudó mucho el nacimiento de las nuevas naciones americanas que se iban independizando de España y que necesitaban mucha mano de obra y que además veían en Europa un modelo al que imitar. También ayudó la promulgación de leyes que facilitaban la inmigración. Es muy triste que este proceso esté prácticamente ausente en los programas de enseñanza; si lo supiéramos quizás sería más fácil entender la situación que viven en el Chile actual los miles de inmigrantes. También serviría para saber que muchos miembros destacados de la sociedad chilena son justamente descendientes de estos primeros inmigrantes que llegaron en busca de mejores condiciones de vida. Muchos de los que se presumen de “aristócratas” descienden directamente de los hidalgos españoles que buscaban enriquecerse en América porque existía el mayorazgo en España, y en la colonización de América participaron todos los sectores sociales excepto la nobleza, es decir, los que llegaron a Chile, no tenían nada de aristócratas o nobles.

Sin duda que los historiadores tienen un conocimiento profundo y exacto de lo ocurrido en aquella época, pero por las diferentes lecturas que he realizado a lo largo de mi vida y conociendo mi historia familiar, esa es mi visión personal de aquella época.

Generosamente agrega que por supuesto puedes usar mi texto si te parece de interés.

Lo que cuenta Ana María es real. Todavía recuerdo el orgullo de mi abuelita Oriana, cuando proclamaba que ella había visto a los padres de Eduardo Frei Montalva, presidente de Chile en ese entonces y posteriormente asesinado por Pinochet y los servicios de inteligencia del régimen, vendiendo peinetitas de plástico en la calle. Yo los vi, gritaba como destapando una vergüenza, un secreto, una confidencia hedionda.

Sus palabras resonaban en mi mente mientras observaba la aparente sencillez de su vida. Sin embargo, debajo de esa fachada, había una historia de resistencia y adaptabilidad ante las adversidades que la vida le presentó.

Los espacios de nuestra casa en Avenida Suecia 1521 también se han convertido en escenarios de recuerdos imborrables. Cada rincón tenía su historia, sus sonidos y olores, que impregnaban nuestro día a día. Aunque el tiempo ha pasado, esos recuerdos todavía permanecen frescos, entrelazándose con las experiencias de aquellos años.

Estos descubrimientos tardíos refuerzan la idea que guardo sobre los recuerdos y su importancia, sobre la memoria y su valor, y que me recordó hace pocos días Lucho por e-mail:

– ¿Te acuerdas de la alfombra roja, en tu casa de Avenida Suecia 1521?

– ¿Te acuerdas del sol potente que crecía y se acrecentaba por las rendijas de los postigos a medida que avanzaba el día?

– ¿Te acuerdas de la crujidera de las maderas del pasillo, en el segundo piso?

– ¿Te acuerdas del olor en el baño de la Guillermina, la empleada, siempre con filtraciones y humedad?

– ¿Te acuerdas del portazo que daba tu padre al llegar o al irse al hospital?

– ¿Te acuerdas de esa bodeguita/bar, bajo la escalera, llena de arañas y polvo?

-Sí Lucho, me acuerdo.

Un querido amigo cometa que este texto se parece a un confesionario. Siento que esa idea tiene mucho de verdad. A lo mejor han sido los años transcurridos los que le dan esa dimensión a las cartas, donde algo que originalmente fue privado, dirigido a solo una persona para divulgar noticias y sentimientos, al sacudirlas y al mostrarlas después de tantos años, se transforman en confesiones. Aquí va otra carta de Ximena:

Santiago, 18 de agosto de 1982

Pablito querido:

Me pasa como a ti, las cartas ya escritas como que se me traspapelan y no las pongo al correo sintiendo que ya las escribí…… Juan y yo hemos gozado tus cartas, son tan sabrosas….

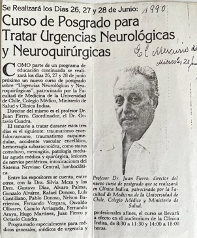

Cuenta que mi padre se ajustaba bien a su nueva vida después de jubilar al dictar cursos relacionados con su especialidad, algo que hizo hasta los años 90:

Desde junio que Juan no trabaja, ya renunció al hospital. Atiende su consulta en la linda oficina ex Jumbo, y opera en Indisa o la Clínica Alemana. Juan mira a su alrededor y se siente un ser privilegiado. Cobrando más barato tiene siempre operaciones, y el Decano le ofreció, desde el próximo año, docencia donde él elija. Será seguramente en la Asistencia Pública. También dictó en junio un curso sobre enfermedades de la columna y se llenó el aula del Colegio Médico, con más de cien inscritos para la semana. En octubre dictará otro curso sobre enfermedades vasculares del encéfalo.

Y menciona a mi hermano Felipe, exiliado en Alemania:

Como ves no todo es triste, o todo está más o menos normal. Sólo yo soy la que tengo unas ganas locas de ver a Felipito, no sé por qué lo extraño tanto estos meses. Creí estar ya acostumbrada a que viva lejos. Recuerdo la angustia de esos primeros meses de 1974, cuando se asiló, era como si lo hubiera abortado. De repente me quedé sin hijo. En las noches iba a ver su pieza vacía, y ahora ya no queda nada de él aquí. Me gustaría verlo subir las escaleras corriendo, quizás por eso no quiero dejar esta casa. De ti y de Sebastián sé que están a la distancia de un telefonazo y la comunicación se restablece. Con Felipito algo intangible nos separa, somos como desconocidos, con miedo de acercarnos. Y lo quiero tanto. Me estoy poniendo cebollera….son los “sin cuenta”…

La situación económica del país empeoraba, el dólar se disparaba y mucha gente no lograba pagar sus deudas:

Las quiebras siguen silenciosamente. Te envío la revista Hoy, que detalla más lo que sucede. El dólar sube y ya está a 60 pesos,

Lo que sí es grave es el desempleo y la falta de seguridad para emprender algo. Sería bueno que ustedes vieran la posibilidad de no trabajar en Chile, en cualquier parte estarán mejor pagados, por lo menos yo, creo que me adaptaría en cualquier parte, con tal de no ver esa pobreza que no puedo remediar. Vivimos desilusionados, tratando de pasarla en lo grisáceo; quizás de lejos se aprecien la amistad chilensis, llena de silencios, pero aquí impresiona la pobreza. Hoy fui al centro en micro (libertad tarifaria) que junto a la mugre, el mal olor, y entre los gritos por la venta de dulces Ambrosoli llegué rendida a la oficina de Juan, tengo que pensar “consulta”.

Cuenta sobre mi hermano Sebastián, que estudiaba en USA. No lo critica como ocurriría después, cuando buscó salir de Chile una vez que regresó temporalmente. Me trata de reclutar como mensajero para que mi hermano no regresara. Lo hace con su aproximación estándar, dile a tu hermano que…….. Fue un mensaje difícil, rebuscado, que me costó esfuerzo procesar. El tono de la carta tiene una mezcla de urgencia y esperanza, el deseo visceral de evitar que Sebastián regresara a Chile, donde los economistas estaban desprestigiados y las oportunidades eran escasas. La preocupación por su salud y la seguridad de su futuro se entrelazaba con la planificación meticulosa de los gastos y la búsqueda de recursos. Los años de estudio de Sebastián en Estados Unidos fueron un período de constante tensión y expectativa para ella. Cada decisión sobre su futuro parecía llevar consigo un peso descomunal, como si una elección pudiera cambiar el curso de nuestras vidas. La fiebre reumática que le diagnosticaron agregó una capa de preocupación que nos envolvía a todos:

Dile a Sebastián que vea, desde ya, algo para trabajar fuera de Chile. Aquí ya nadie ocupa ni para “junior” a un economista, están totalmente desprestigiados…y para ti, ya sabes, no te queda más que ser profesor, porque de investigación sólo se investiga lo qué hace la demás gente.

Por suerte nosotros ya conseguimos con el banco parte de los dólares para mandárselos a Sebastián, y lo demás los compraremos con el desahucio que le entregarán a Juan en unos meses más, y ahí también pagaremos el préstamo. Pero estoy contenta de que se haya casado, así Anita cuida de él. Ya le hicieron el diagnóstico de fiebre reumática y eso me suena a falta de defensas, algo como lo de mi hermana Mónica y mío…mejor que no viva solo. Pero que no vuelva a Chile a pasar pellejerías.

Le voy a escribir a Sebastián y Anita para que vayan planificando sus gastos cuidadosamente (han llegado nada más que $20 cargados en American Express. No son gastadores, parece). Apenas tengamos algo de dinero te mandaremos, aunque dices que te alcanza con lo que tienes, pero sé que eso da apenas para vivir. Este mes nos costó juntar los dólares de Sebastián. De repente llega un lote de enfermos caros y se arregla la cuestión plata. Desde que nos casamos ha sido así. Si tienes cualquier urgencia por favor llama, ya sabremos de donde sacar dinero.

En cuatro meses te vamos a ver aquí, eso me alegra ya.

Un gran, gran abrazo de tu mamá

Ximena