Prólogo

El tiempo, su paso, desde pequeño, me ha dolido como una herida invisible que nunca termina de cerrar. Recuerdo aquellos primeros años, cuando el dolor era sólo un eco lejano, casi inexistente, porque entonces los días y los meses se deslizaban con una lentitud apacible, como si el mundo estuviera suspendido en un sueño interminable. Cada momento parecía eterno, inmutable, protegido en una burbuja donde nada podía alterarlo. Los veranos, en particular, se extendían ante mis ojos como un horizonte dorado que no parecía tener fin, llenos de promesas y juegos que creía serían para siempre. Ahora, en cambio, los años me azotan, me sorprenden, caen sobre mí como hojas secas arrastradas por el viento de un otoño implacable, y apenas tengo tiempo de asirlos antes de que desaparezcan.

Recuerdo que un día, incapaz de soportar esa extraña angustia, se lo pregunté a mi padre mientras descendíamos del auto. Le pregunté si a él también todo se le había escapado tan deprisa. Noté un destello de nostalgia en sus ojos, como si en ese instante reviviera toda su vida. Tardó varios segundos en responderme; se quedó callado, quizá buscando las palabras exactas, o tal vez intentando retener un recuerdo que el tiempo ya le arrebataba. Finalmente, todavía dudando, con la mirada perdida en los eucaliptos que se mecían ante nosotros, me confesó casi a empujones, con una sinceridad que me estremeció: su vida se le había pasado veloz, demasiado veloz, como un suspiro, mijito, como en un suspiro. Sentí entonces una mezcla de ternura y desolación, como si ese mismo viento que arrastraba las hojas también se llevara nuestras certezas.

Años después de aquella respuesta, y rodeado por una marea de recuerdos que a veces me asfixia y otras me acaricia con ternura, tomé la decisión —no menos impulsiva que necesaria— de indagar sobre su vida, sobre la familia que le sostuvo, sobre el padre que le marcó y los ancestros cuyos ecos aún resuenan en nosotros. Ese viaje, que empezó por intentar comprender su historia, acabó llevándome inevitablemente a la mía; a mis cambios, a mis propios abismos y a esos momentos fugaces que, cuando quiero abrazarlos, ya se han esfumado. Descubrí, con cierta melancolía y asombro, que a mí también se me había escurrido la vida entre los dedos, sin apenas darme cuenta, dejando tras de sí una estela de nostalgia y preguntas sin respuesta.

Antes de que mi vida se apague del todo, siento una urgencia casi visceral por escribirla, narrarla, dejar constancia de lo vivido, como si al hacerlo pudiera rescatar del olvido esos instantes preciosos que el tiempo se empeña en arrebatarme. Necesito hacerlo. Siento que cada experiencia, cada dolor, cada alegría, no deben quedar reducidos al silencio, que merece la pena defender y preservar todo aquello que me ha formado y me ha dolido. Escribir se convierte así en mi acto de resistencia ante el olvido, mi forma de pelear contra el paso implacable del tiempo, mi manera más sincera de amar y proteger mi propia historia.

Como un suspiro

En el retrato estamos Pablo, Sebastián, Francisca y Cristóbal, los cuatro de los cinco hermanos, alineados en el antejardín de nuestra casa de Algarrobo durante aquellos años, los 60, que parecen tan lejanos y sin embargo tan vivos en mi memoria. Nuestras sonrisas tímidas y miradas llenas de complicidad reflejan la inocencia de una infancia protegida, donde cada día era una aventura compartida. Detrás de nosotros, como un centinela silencioso de nuestras travesuras, aparece el Chevrolet aletudo que marcó nuestra niñez. Ese auto no era solo un medio de transporte: fue el vehículo de todos nuestros sueños, de los viajes al balneario, de las risas y peleas fraternales, de canciones y juegos que aún resuenan. Cada vez que veo esa imagen, siento una punzada de nostalgia y una ternura por aquellos instantes suspendidos, por esa familia y por la certeza —tan breve— de que éramos invencibles ante el paso del tiempo.

Recuerdo con nitidez que tendría unos diez años cuando, apretados en ese Chevrolet rojo, emprendíamos el viaje por una carretera antigua rumbo al balneario de Algarrobo. El calor del verano se mezclaba con la emoción de la aventura y, mientras la brisa se colaba por las ventanillas, pasábamos siempre frente a una casona que llamábamos la casa Pelá, un caserón enigmático que nunca vimos habitado y que alimentaba nuestras imaginaciones infantiles. En el auto, la radio dejaba escapar las melodías de Leo Dan, canciones que hacían sonreír a Ximena, mi mamá, y que yo sentía que llenaban el aire de cariño. Cada nota parecía envolvernos y convertía ese trayecto en algo mágico, como si estuviéramos a salvo del paso del tiempo y de todo lo demás fuera del auto. Eran momentos en los que la felicidad parecía simple, al alcance de la mano, suspendida entre la voz de mi madre y la carretera interminable:

Qué dolor

que sentimos cuando a

veces el amor

nos da el mismo camino

pero no al corazón.

Muchas veces amamos

pero no somos amados

muchas veces nos aman y

no queremos amar….

Mi madre tarareaba distraídamente la melodía, mientras sostenía el volante con delicadeza, casi como si acariciara la letra de la canción. Sus labios dibujaban una sonrisa suave, y sus ojos, aunque atentos al camino, parecían perderse en recuerdos lejanos. ¿Por qué lo hacía? El viento se colaba juguetón por las ventanillas, llenando el auto de frescura y la promesa de un verano interminable. Sentí la brisa, y con ella un aroma claro, casi palpable, de los eucaliptos que bordeaban el camino, trayéndome una sensación de paz que por un instante todo lo demás desaparecía. Por unos segundos fugaces, la felicidad y el cariño me envolvieron como una manta cálida. Mi mamá seguía cantando bajito, casi como un conjuro, cuando de repente, impulsado por una mezcla de curiosidad, bajé un poco más la ventanilla y le pregunté en voz baja, casi temeroso de romper un hechizo:

–¿Por qué las canciones hablan tanto del amor? –se lo pregunté mirándola con el corazón en la mano, esperando tal vez descubrir el secreto de los adultos.

Ximena dejó de tararear al instante. Se quedó completamente inmóvil, sus manos detenidas sobre el volante, y su mirada se perdió por un momento en algún punto incierto del horizonte. El aire dentro del auto pareció hacerse más denso, como si compartiéramos un suspiro. Escuchó a Leo Dan durante unos segundos más, y luego el silencio se volvió cómplice de ese instante. Finalmente, giró el rostro hacia mí y, con una voz suave, cargada de nostalgia y una sabiduría melancólica que yo apenas alcanzaba a comprender, me respondió como si no hablara con un niño, sino con alguien igual a ella en experiencia y anhelos:

–Es búsqueda, Pablito, es búsqueda –susurró, y en sus palabras sentí el eco de todos los amores que alguna vez soñó, de todas las preguntas que nunca nadie le respondió.

Siguió manejando, pero noté que algo profundo había cambiado en el ambiente. El silencio se apoderó del auto y por un instante, sentí que mi madre ya no estaba ahí conmigo, sino viajando a través de paisajes invisibles, sumergida en recuerdos que sólo le pertenecían a ella. ¿La habrían arrastrado de pronto sus pensamientos a esos amores de juventud, a ilusiones que quizá nunca compartió con nadie? Imaginé sus dudas, sus alegrías y tristezas, preguntándome si estaría viendo el rostro de aquel primo con el que alguna vez la intentaron casar, o si revivía momentos de decisiones difíciles, de caminos no recorridos. De pronto me asaltó una inquietud: ¿y si en esos recuerdos yo no existía todavía? ¿Tendría otros hermanos, otra vida, otra familia? Por un instante, el vértigo de todas esas posibilidades me llenó de miedo, y sentí que, aunque el auto seguía avanzando, ambos estábamos perdidos en un viaje interior, buscando respuestas en el pasado y nuestras vidas.

Con mi padre viví una experiencia parecida, casi mágica y llena de matices. Un día, nos bajamos juntos del mismo automóvil: el viejo Chevrolet que parecía eterno. Me ofreció su mano con ese gesto sencillo que para mí significaba protección total. Sentí de inmediato la seguridad que irradiaba, el calor inconfundible de sus manos tibias, como si fueran el refugio donde siempre podía regresar. Mientras sostenía su mano, lo imaginé enfermo y envejecido, con el miedo súbito y punzante de perderlo, de que la vida se lo llevara antes de que pudiera preguntarle todo lo que necesitaba preguntar. Sin embargo, al mirarlo con atención, me di cuenta de que no era viejo; en realidad, se veía incluso más joven que yo ahora, envuelto en una luz suave que lo hacía parecer invulnerable. Mi inquietud se mezcló con un susurro temeroso, y me atreví a preguntarle, como si temiera romper el hechizo frágil del momento:

–¿Se te pasó todo muy rápido, papá? –murmuré casi con miedo, apretando su mano como si intentara detener el tiempo mismo.

–¿Qué, mijito? –contestó, y en su voz sentí un leve temblor, como si detrás de la pregunta se escondiera todo lo que nunca dijo.

–El tiempo, papá, el tiempo… ¿De verdad se te fue tan rápido? ¿Así, como si fuera un sueño? –pregunté, mirándolo a los ojos, buscando en su mirada alguna señal, alguna chispa de esos años vividos. Sentí que mi pregunta flotaba en el aire, suspendida entre el miedo a escuchar la respuesta y el deseo profundo de comprender su nostalgia.

Juan, mi padre, se quedó serio y en un silencio profundo. Sus ojos vagaron primero hacia unos eucaliptos lejanos, luego se dirigieron a la playa, extendida y dorada frente a nosotros. En ese instante sentí cómo su mente se extraviaba en otros lugares, en memorias que tal vez sólo a él le pertenecían. ¿Estaría pensando en amores antiguos, en sueños olvidados, en promesas que nunca se cumplieron? Lo noté confundido, como si la realidad se le escapara entre los dedos, perdido en un océano de recuerdos. Me pregunté si acaso él mismo recordaba la razón por la que nos habíamos bajado del auto; yo tampoco la sabía, pero afuera nos recibía el mar, el murmullo hipnótico de las olas, el vuelo inquieto de las gaviotas y el sol cálido que brillaba junto a su mano tibia, esa mano que era mi refugio y mi certeza.

De pronto, me miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de angustia y nostalgia, y con una voz temblorosa, cargada de melancolía, me confesó casi como en un secreto, como si compartiera conmigo el peso de todos los años vividos:

—Como un suspiro, mijito, así se va la vida… como en un suspiro —susurró, y sentí que sus palabras flotaban entre nosotros, como una brisa que acaricia y lastima al mismo tiempo. Luego guardó un silencio aún más hondo, y lentamente soltó mi mano, dejándome con la sensación de que en ese gesto se despedía no sólo del momento, sino de una parte irremplazable de sí mismo y de nuestra historia juntos.

Desde ese entonces, la vida también se me ha escapado entre los dedos, fugaz y misteriosa, como en un suspiro que apenas deja huella. A veces siento que el tiempo corre muy deprisa, y esa sensación me envuelve en una mezcla de nostalgia y melancolía. No escucho a Leo Dan, pero me dejo envolver por las voces de Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Eduardo Gatti; en sus melodías encuentro ecos de otras vidas, de sueños perdidos y de posibilidades que se desvanecen como la niebla en un amanecer. Cada canción me invita a recorrer caminos imaginarios, a explorar rincones de mi memoria donde habitan emociones profundas, y sin embargo, siempre regreso. Siempre voy y vuelvo, enredado en el vaivén de mis recuerdos, y sigo manejando mi automóvil con el pecho lleno de historias y recuerdos. Ya no estoy en Chile, ni me acompaña aquel Chevrolet viejo y aletudo de Juan; tampoco el mar inmenso ni las gaviotas que surcaban el cielo de Algarrobo, ni el perfume mentolado de los eucaliptos que impregnaban los días de mi infancia. Ahora, a veces, me invade una soledad suave, pero también una gratitud serena por haber vivido todo aquello que aún me sigue definiendo.

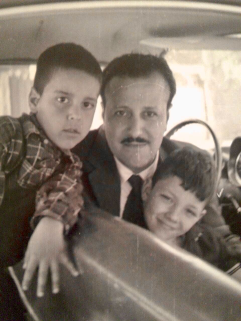

Junto a mi padre y mi hermano mayor, Felipe. Estábamos los tres en el Chevrolet aletudo de papá. Mi mano izquierda se destaca con los dedos extendidos y nerviosos, como antenas temblorosas buscando respuestas en un primer plano incierto, casi inseguro. ¿Qué buscaba realmente en ese gesto? ¿La ayuda de sus manos tibias, ese refugio cálido que siempre me hacía sentir protegido y menos solo? Mis dedos parecen expresar vulnerabilidad, o la necesidad de aferrarme a algo seguro, a ellos, a mi familia. En esa búsqueda jamás sentí el impulso de huir. En ese entonces me entregaba a la emoción de pertenecer, de sentirme acompañado, sabiendo que esa cercanía era lo único que podía vencer el miedo y la incertidumbre que me habitaban.