A finales del año 81, antes de partir hacia los Estados Unidos, vendí mi querido Fiat 600. Recuerdo el momento con una mezcla de vértigo y tristeza, como si estuviera soltando el último cabo que me ataba a una vida entera de rutinas, paisajes y afectos. Por algún motivo extraño, que aún hoy no logro comprender del todo, simplemente me largué, pisando el futuro con la torpeza de quien entra a una sala de clases desconocida, entre el miedo y la esperanza. Fue como despedirme de un ancla, sintiendo en el pecho una leve punzada de orfandad y, al mismo tiempo, una tímida ilusión. No sabía si navegaba hacia un destino claro o si simplemente flotaba, a la deriva, buscando un refugio contra el hastío y la soledad que me arrullaban en Santiago. Partí como estudiante, sin la idea fija de largarme para no regresar nunca más, aferrándome al consuelo de que aquello sería sólo un paréntesis; algo temporal, reversible, un respiro más que una huida definitiva. Era un paso, no un salto fuera del país, como el que dio mi hermano Sebastián al irse a Canadá poco tiempo después.

Lo mío fue más solapado, casi sigiloso, envuelto en la incertidumbre de quien deja la puerta entornada, sin saber si un día la cruzará de regreso. En cambio, lo de Sebastián fue un acto fulminante, un portazo que retumbó en toda la familia. Su decisión fue drástica, sin titubeos: cerró la puerta con fuerza detrás de él, en un gesto que mezclaba dolor, coraje y el anhelo incontrolable de respirar aire nuevo. Yo la dejé entreabierta, temeroso de la nostalgia, buscando quizás la oportunidad de retornar, o al menos, de no perder del todo mi lugar en el mundo que dejaba atrás.

Sebastián ya había estudiado en USA antes, en Union College, donde obtuvo un título de ingeniero comercial, y simplemente en Chile nunca logró acomodarse del todo. Fueron pocos quienes realmente lo entendieron; a la mayoría le costaba aceptar esa inquietud que lo mantenía en constante movimiento, como si llevara en la sangre una brújula descompuesta que lo empujaba siempre hacia el horizonte. Lo amordazaban las costumbres que encontró a su regreso: los trámites interminables, las reuniones de última hora, los cafecitos alargados y esa manera peculiar de quemar el tiempo que veía entre sus amistades. Sentía el peso de lo cotidiano como una piedra sobre el pecho, y aunque en Chile tenía trabajo y no le iba mal, había algo invisible y punzante, una incomodidad sorda que lo picaba desde dentro, empujándolo a volar y buscar nuevos horizontes junto a sus dos hijas y Anita Kuschel, su esposa. Chile, con su ritmo pausado y sus tradiciones, lo asfixiaba hasta el punto de forzar la partida y dejar atrás mucho más que un país: su propia historia, una parte de sí mismo y un pasado que, aunque doliera, nunca dejaría de extrañar.

Conmigo ocurrió algo parecido, pero las emociones que me atravesaban eran aún más intensas: también me sentía asfixiado, como un extranjero no solo en Chile, en mi propio país, sino incluso dentro de las paredes de la casa familiar. Lo que más me pesaba no era solo el desencuentro con la sociedad, sino la sensación de ser un forastero entre los míos, atrapado en una rutina de ritos y normas que parecían ignorar el anhelo de autenticidad que latía dentro de mí. Había días en que la soledad me mordía los talones y cada gesto cotidiano se volvía una coreografía forzada. Mi descontento era tan hondo y cotidiano que llegué a pensar que el problema era yo mismo; tal vez por eso mi huida fue inevitable. Esa sensación de asfixia me acompañó siempre, un peso que se colaba en todos los lugares donde intenté echar raíces. En la casa de mis padres, muchas veces me sentí invisible, como si las palabras y los afectos circulasen por pasadizos secretos a los que yo no tenía acceso. Me frustraba esa costumbre de comunicarnos a medias tintas, de decir una cosa por otra, de esperar que las emociones se adivinaran sin nombrarse, como si el amor y la tristeza tuvieran que esconderse bajo capas de ironía o silencio. Las reuniones familiares eran, para mí, como asistir a una ceremonia en un idioma extraño, uno que comprendía pero que nunca logré dominar ni sentir propio. Los espacios personales no existían; incluso ya adultos, seguíamos siendo tratados como niños incapaces de reclamar territorio emocional. Ximena, por ejemplo, recurría constantemente a los mensajeros—“dile a tu hermano que…”, “avísale a tu hermana que…”—, incapaz de enfrentar directamente lo que sentía. Ese día que me pidió que le dijera a Sebastián que lo extrañábamos, me dolió la incapacidad de pronunciar la añoranza abiertamente, la ausencia de un abrazo o una palabra sin rodeos. La falta de claridad en nuestra forma de comunicarnos pesaba tanto como cualquier palabra jamás pronunciada. Los temas difíciles siempre quedaban flotando en el aire, imprecisos y tímidos, como si nombrar el dolor fuera peor que sentirlo. Ahora, desde mi exilio voluntario, tengo la impresión de que la distancia física me ha dado el coraje para decir las cosas más de frente, para dejar que las palabras fluyan sin miedo a las heridas que puedan abrir. Quizás eso mismo, el estar lejos, me enseñó que a veces hay que arriesgarse a hablar desnudo, aunque duela.

En esos años, yo era un joven tímido y callado, alguien que prefería esconderse tras el murmullo de sus propios pensamientos antes que levantar la voz. Si miro hacia atrás, me doy cuenta de que esa discreción fue mi escudo y mi pasaporte para integrarme a una sociedad como la estadounidense, donde, al menos así lo sentí, se valora más el silencio y la prudencia que en Chile, donde parece que hay que ladrar muy alto para ser escuchado, y nunca fui bueno para eso. Con Sebastián compartíamos no solo la edad, sino también ese vértigo de la juventud: éramos dos almas inquietas, aprendiendo a poner raíces en tierra extraña a fuerza de tropiezos y golpes, de costalazos duros que sacuden hasta el fondo. Así es la vida cuando se es joven y uno se cree invencible, dispuesto a apostar todo por el riesgo, a lanzarse sin red al cauce caudaloso de algún río desconocido, o, como me pasó a mí, saltar fuera del país, sin certezas.

Me fui de Chile todavía envuelto en la ingenuidad del estudiante que imagina que todo es temporal, que basta con abrir un paréntesis y que el regreso será sencillo. El día de mi partida al aeropuerto fue un instante breve, sin drama, casi como una escena en la que nadie quiere mostrar el dolor, donde nos abrazamos con calma aunque por dentro sentía una mezcla de ansiedad y miedo. Miraba a mis padres, a mis hermanos, a mi hermana y los amigos, y sentía que les decía adiós con una serenidad impostada, como si no quisiera reconocer el nudo que me apretaba el pecho. En esos años todavía no sabía, o no me daba cuenta, o no lo quería admitir, que en el fondo estaba huyendo, escapando de Chile, de mí mismo, del peso de una rutina que me ahogaba. Sebastián, en cambio, lo vivió de otra manera: él sabía lo que hacía, su decisión era un acto consciente, casi doloroso, como si cada paso resonara con la certeza de la ruptura y el desarraigo.

Mi abrazo de despedida fue sereno, casi casual, mientras que el de Sebastián, si hubiera existido, habría sido un puñetazo al aire, cargado de urgencia, rabia y una punzada de dolor. Nadie, salvo nuestro hermano menor Cristóbal y el chofer de la CEPAL, fue a despedirlo; el resto de la familia se mantuvo al margen, incapaz de comprender el torbellino interior que lo impulsaba a partir. Ximena, hecha un trompo por la mezcla de tristeza y enojo, había impuesto que nadie lo acompañara al aeropuerto, como si negar la despedida fuera una forma de protegerse del vacío. Ella buscaba consuelo en el linaje, recurriendo a la historia familiar como un bálsamo, imaginando que Sebastián tenía el gen de los exploradores, de los Ossa, antepasados por el lado de mi madre, descubridores del salitre en Chile. ¿Se iba para descubrir salitre en las veredas de Toronto? Quizás. Pero lo cierto es que, detrás de esos razonamientos, se escondía una inquietud profunda, una angustia que nos atravesaba a todos y que nadie se atrevía a nombrar. Así, la partida de Sebastián se llenó de vacíos y de una soledad que dolía mucho más que cualquier adiós pronunciado en voz alta.

En un principio, Sebastián había soñado con emigrar hacia Australia, aferrándose a la esperanza de un futuro en tierras lejanas, donde una prima de mi madre lo recibiría con los brazos abiertos. Cumplió cada paso del proceso con una mezcla de ansiedad y entusiasmo: visitar el Consulado, llenar interminables formularios, someterse a entrevistas, cada trámite era un peldaño más hacia su ilusión. Cuando ya lo tenía todo listo, a sólo pocas semanas de partir, recibió una llamada que le cambió la vida. Al otro lado del teléfono, le contaron que su madre había conversado con el Cónsul y, en un giro inesperado y doloroso, le había confesado algo grave. ¿Qué era eso? ¿Por qué justo ahora? Le soltó la noticia-bomba, una revelación dirigida como una flecha directa al corazón: que en nuestra familia, y por ende también en la de Sebastián, había muchos miembros con problemas mentales—algo completamente falso—y que, debido a esa información, ya no podía ser aceptado como inmigrante. El mundo de Sebastián se desplomó en ese instante; toda la energía, la esperanza acumulada y el futuro que había soñado se esfumaron de golpe. Sintió una mezcla de rabia, desilusión y una tristeza que lo dejó sin palabras. Todo reventó y no le quedó más alternativa que replantearse su destino, guardando en silencio el dolor de esa traición tan inesperada.

Sin embargo, antes de decidirse por Canadá, siguió el consejo del Cónsul, una advertencia que también le resonó como un eco inquietante cuando, ya en casa y sin Ximena presente, mi padre le dio el mismo consejo. Recuerdo ese momento con especial nitidez: estaban los dos en la cocina, en un silencio denso y cargado de frustración. Sebastián, todavía con los ojos rojos de la rabia, intentaba serenarse mientras juntos calentaban un pollo que había quedado del almuerzo. Juan, con voz pausada, le pidió que se sentaran, y mientras el pollo se recalentaba y comenzaba a quemarse, le sugirió lo mismo que el Cónsul: “La próxima vez, no se lo cuentes a tu mamá hasta que lo tengas todo listo. Ella está ta-ta-ta-ta-ta, mijito”. La voz de mi padre temblaba levemente, como si intentara disfrazar la preocupación con ironía. El aroma del pollo quemado, mezclado con el vapor que empañaba los ventanales, encapsulaba el estado de ánimo de ese instante: frustración, resignación y una determinación silenciosa que apenas podía sostenerse. Sebastián comió el pollo sin siquiera darse cuenta del sabor amargo; mi padre lo dejó a un lado, lo tocó con un tenedor sin probarlo, y miró a través de los cristales empañados, como buscando una respuesta en el frío del exterior. Fue en ese momento que Sebastián decidió seguir el plan: guardaría sus sueños en secreto, protegiéndolos del miedo y la desconfianza que lo rodeaban.

Un año después, fiel a esa promesa, Sebastián no le contó nada a Ximena, que sospechaba de cualquiera que tuviera enfrente, siempre alerta, siempre temerosa de perder el control. ¿Era su rechazo un reflejo de su propia inseguridad o el miedo a quedarse sola? Cuando finalmente partió hacia Canadá, lo hizo sin ninguna despedida; cuando Ximena lo supo, reaccionó con una furia de gata herida y mandó una orden tajante: nadie debía ir a despedirlo. Así, Sebastián se fue junto a Anita y sus dos hijas, solos, enfrentando el abismo de lo desconocido, cargados de incertidumbre pero también de una esperanza terca y dolorosa. En el aeropuerto de Montreal los esperaba la hija de Julio Durán, amigo de mi padre, quien lo llevó a un hotel de mala muerte, el escenario íntimo donde Sebastián, con el corazón destrozado y los sueños todavía temblorosos, comenzó a recomenzar su vida. A las pocas semanas, enfrentando el frío de Montreal y arrastrando palabras en francés apenas comprendidas, Sebastián consiguió su primer trabajo. En ese invierno helado, encontró lo que tanto había buscado: un lugar donde el silencio no lo asfixiara, donde al fin pudo respirar sin que la tristeza lo ahogara, y donde la promesa de nuevos horizontes empezó a tomar forma, aunque nunca dejó de extrañar lo que dejó atrás.

En mi caso, llegué a Washington, a la Universidad de Georgetown, con el corazón palpitando entre nervios y esperanza, buscando perfeccionar mi inglés y prepararme para un futuro que aún no lograba imaginar del todo. El aterrizaje en ese país fue mucho más que un simple viaje: fue una caída abrupta en un mundo ajeno, donde cada día enfrentaba la sensación de estar desorientado y pequeño frente a la inmensidad de lo desconocido. Recuerdo los primeros días, marcados por una mezcla de miedo y curiosidad, recorriendo los pasillos de la Universidad jesuita de Georgetown, en Washington DC, sintiendo que cada paso era un titubeo, una lucha por encontrar mi lugar. La Universidad está situada en un barrio pequeño, de calles angostas y adoquinadas, donde el bullicio de estudiantes se entremezcla con la presencia imponente de políticos y figuras de la alta sociedad norteamericana. Todo allí me resultaba nuevo y abrumador: las conversaciones rápidas, las sonrisas seguras, la sensación de estar rodeado por una energía poderosa y, a la vez, distante. Era como si caminara por un escenario de película, buscando en cada rincón algún gesto amable que me permitiera sentir que, al menos por un momento, podía pertenecer a ese mundo.

A esta iglesia venía John Kennedy los domingos, dicen orgullosos algunos lugareños cuando pasas frente a la Holy Trinity Church, esa pequeña iglesia católica pintada de blanco que parece guardar sus secretos bajo la luz cálida de la mañana. Afuera, las veredas de piedras y ladrillos rojos te ofrecen pequeñas boutiques, shops, restoranes y bares, siempre limpios y lustrosos, invitándote con una promesa de pertenencia, de refugio en medio de la ciudad. En ese barrio, la vida de los sacerdotes me pareció casi irreal, tan cómoda y ajena que sentí una punzada de distancia y desconcierto, muy distante de los problemas crudos y abrasadores que combatían los sacerdotes que yo había conocido antes, como Nacho Gutiérrez, o Chago Marshal, que llegaba sin aviso desde la población Los Nogales, donde vivía, a almorzar a la casa de mis padres. Recuerdo el temor visceral que le tenía a la nata del café con leche, una imagen tierna y frágil, como si hasta el gesto más mínimo pudiese despertar sus angustias. Muchos de ellos eran sacerdotes que vivían en barrios populares, rodeados de gente agobiada por la pobreza, de recursos escasos, asfixiados por una rutina dura y sin respiro.

En Georgetown, la pulcritud de las calles parecía brillar bajo el sol con una arrogancia extraña, mientras en Los Nogales, el polvo y las risas extenuadas de los niños se mezclaban con el aroma del pan recién horneado en las esquinas, creando un contraste doloroso que se agolpaba en mi memoria. Aquí resalta, casi como una luz entre las sombras, la figura del padre Ignacio –Nacho– Gutiérrez, jesuita español que llegó a Chile durante el período de la Unidad Popular de Salvador Allende. Tras el Golpe de Estado de 1973, Nacho se transformó en un faro de esperanza y coraje; su férrea defensa de los derechos humanos era su cruz y su bandera. Se hizo conocido en Chile por sus denuncias valientes, protegiendo a los perseguidos, y por el menguado temor que demostraba al enfrentar las atrocidades –esa cultura de la muerte, como él mismo la llamaba– cometidas por la dictadura de Pinochet.

Mientras paseaba por las veredas ordenadas de Georgetown, sentía una mezcla de rabia y nostalgia, preguntándome cómo los pasos de Chago Marshal o Nacho Gutiérrez habrían resonado en estas calles silenciosas. ¿Habrían encontrado alivio o indignación? Me sentía como Nacho, arrastrando el peso de ser extranjero, observando a lo lejos cómo Chile se debatía entre el peso abrumador del pasado y una lucha desesperada por un futuro incierto. El padre Nacho no solo cargaba con el peso de sus denuncias, sino que también llevaba consigo la admiración inquieta y el desconcierto doloroso de quienes lo rodeábamos, testigos de su valentía y su fragilidad.

En 1984, ya como Vicario de la Solidaridad, Nacho viajaba por Europa buscando apoyo y dinero. Pinochet no perdió la oportunidad de vengarse, y le canceló la visa de ingreso y permanencia en el país, dejándolo fuera de su tierra, atrapado en un exilio impuesto y cruel. Las manifestaciones de apoyo hacia el padre Nacho no faltaron, pero Pinochet, obstinado y frío, no dio un solo paso atrás; gracias a su servicio de inteligencia conocía la historia íntima del padre Nacho: había salido del país acompañado de una mujer con la que estaba ligado sentimentalmente. El dossier que guardaba Pinochet era voluminoso, implacable, y fue poco lo que se pudo hacer para defender a Nacho ante esa sentencia, como si cada página fuese una bofetada al espíritu de quienes aún creían en la resistencia.

El domingo 18 de noviembre de 1984, se logró leer una carta de apoyo del Cardenal Francisco Fresno en todas las misas del país. Aquello fue todo lo que la Iglesia pudo ofrecer, un gesto breve, un faro tenue en medio de la desesperanza. Nada cambió, la decisión estaba tomada y el padre Nacho Gutiérrez se quedó viviendo fuera de Chile, en España, renunciando al sacerdocio, con el corazón hecho jirones. Escribió un libro que tuvo poca divulgación, Chile, la Vicaría de la Solidaridad (Alianza Editorial, 1986), como quien escribe para no desaparecer, para no perderse en el olvido de una patria que lo expulsó. Su historia, marcada por el coraje y la tristeza, resuena en mí cada vez que recorro esas calles perfectas, recordándome que la verdadera valentía a veces se esconde en los que luchan en silencio y sufren en soledad.

Es un libro profundamente triste, un testimonio escrito con el corazón herido, donde ni siquiera en la contratapa se reconoce la trayectoria vital del autor. Varios años después, Nacho intentó regresar a Chile como funcionario de la embajada española durante el primer gobierno democrático de Patricio Aylwin, amigo de Juan; pero esa esperanza también se desvaneció. La Iglesia y los políticos católicos, movidos por silencios y temores, impidieron que su cargo floreciera, condenándolo de nuevo al exilio. Mucho tiempo después, en el año 2017, logró regresar, pero lo hizo casi invisible, con el peso de los años y la enfermedad, a los setenta y cinco años, para morir en el país que tanto amó y que nunca dejó de añorar. Todavía lo recuerdo como un hombre bueno, generoso y excepcionalmente cariñoso, alguien cuya ternura anidaba en cada gesto y palabra. Siento una punzada de culpa por no haberlo conocido más, por no atreverme a indagar qué fue lo que lo impulsó a abrazar el sacerdocio, qué fuerza interior lo llevó a cruzar océanos y recalar en Chile. En algún momento pensé que no escribiría sobre él en este texto, pero el destino me traicionó: al toparme con su retrato tomado en nuestra casa de Algarrobo, en el verano del 81, su imagen se coló en mi memoria y se niega a extinguirse. Su recuerdo me acompaña y se agiganta, persiguiéndome en mis rutinas diarias aquí, en Michigan. A veces me sorprendo buscando su mirada entre los rincones vacíos; no logro huir de la sombra cálida de su memoria, y siento que, aunque pasen los años, nunca dejará de estar conmigo.

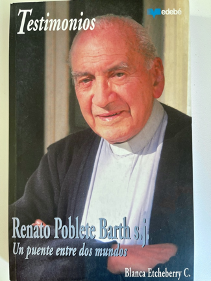

Y si he mencionado al padre Nacho Gutiérrez, cómo no detenerme también a escribir, con una mezcla de asombro y desasosiego, sobre otro sacerdote jesuita que formó parte de la vida de mis padres: Renato Poblete. Hablar de él es sumergirse en un torbellino de emociones contradictorias, porque su presencia, tan cercana y carismática en aquellos años, también terminó por dejar una huella dolorosa y difícil de comprender. Es inevitable que, al evocar su figura, resurja en mi pecho una inquietud amarga: la de quien, al mirar atrás, busca sentido y consuelo en medio de las luces y las sombras del pasado.

Renato Poblete falleció a los ochenta y cinco años en el 2010, llevándose consigo una imagen de respeto y admiración que parecía inquebrantable, antes de que la oscura verdad saliera a la luz. Solo nueve años después, en 2019, el mundo se estremeció al conocer la magnitud de los abusos sexuales y de poder que había cometido entre los años 1960 y 2008. La investigación canónica destapó un horror oculto: al menos veintidós víctimas, entre ellas cuatro menores de edad, cargaron durante décadas con el peso del dolor y el silencio. Es imposible no sentir rabia y desconsuelo al imaginar el sufrimiento de quienes confiaron en él y fueron traicionados de la forma más brutal. Antes de que se supieran las denuncias, su nombre era sinónimo de virtud; tanto era su prestigio, que en 2015 se inauguró en Santiago un importante parque fluvial bajo el nombre de Padre Renato Poblete, como si el país entero quisiera rendirle homenaje y perpetuar su legado. Pero todo ese reconocimiento se derrumbó estrepitosamente en abril de 2019, cuando el gobierno de Chile, sacudido por la verdad, decidió renombrar el parque como “Parque de la Familia” y retirar con premura la estatua de bronce que lo representaba. Fue un acto cargado de vergüenza y dolor colectivo, un intento de borrar los vestigios de una figura que, bajo la apariencia de bondad, escondía una corrupción profundamente devastadora. La caída de Poblete dejó una herida abierta en la memoria de Chile y un amargo recordatorio de que no siempre quienes encarnan el poder merecen nuestra confianza ni nuestro respeto.

La influencia de Renato Poblete iba mucho más allá de lo que se podía percibir en su papel de sacerdote; era como una sombra silenciosa que se extendía por los rincones más poderosos del país. Fue miembro del Centro Belarmino, una organización jesuita que dejó una huella profunda y duradera en los círculos políticos de la Democracia Cristiana, un lugar donde se respiraba la tensión y la esperanza de transformar Chile. Allí, entre discusiones intensas y noches interminables de debate, nació parte de la base ideológica que daría forma al gobierno de Eduardo Frei Montalva. El entusiasmo de esos años se palpaba en el aire, un clima cargado de sueños y temores compartidos. De ese hervidero de ideas surgió el lema vibrante y lleno de promesas que marcó toda una época: “Revolución en Libertad”. Aquel centro no solo era un semillero de pensamientos, sino también un puente vital hacia el mundo exterior, donde se tejían alianzas y se buscaban fondos con la urgencia de quien sabe que el futuro de un país está en juego. Recibieron apoyo y recursos claves de fundaciones internacionales como la Konrad Adenauer, y el respaldo directo de Estados Unidos, que veía en sus esfuerzos una barrera necesaria para contener la amenaza latente de la izquierda revolucionaria. Todo aquel movimiento estaba envuelto en una atmósfera de entusiasmo colectivo, nerviosismo y una pasión casi febril por el cambio, donde cada conversación parecía decidir el destino de Chile.

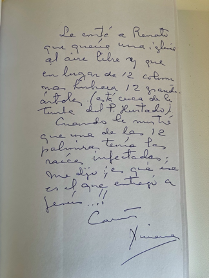

La dualidad de Renato Poblete se refleja también en su capacidad para construir una figura pública poderosa, mientras ocultaba un lado perverso y siniestro. Mi madre, que solía tener conversaciones con él, me envió el libro Renato Poblete Barth s.j. Un puente entre dos mundos (Editorial don Bosco 2005). En la contratapa me escribió sobre una conversación que había tenido con Renato sobre una iglesia al aire libre: Le conté a Renato que quería una iglesia al aire libre y que, en lugar de 12 columnas, tuviera 12 grandes árboles (esto está cerca de la tumba del padre Hurtado). Cuando le mostré que una de las doce palmeras tenía las raíces infectadas, me dijo, ¡es que ese fue el que entregó a Jesús!

Su carisma y estrategias comunicacionales lograron ensalzar su figura, incluso cuando escondía sus abusos. Lo más llamativo es que en este libro apenas se dedica media página al padre Nacho Gutiérrez, sin siquiera mencionar su rol como sacerdote. Nacho, quien había arriesgado todo para defender los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, parece estar relegado a una nota al pie de una narrativa que buscaba glorificar a Poblete.

En Washington, me encontré frente a un mundo completamente diferente, una realidad que me sobrecogía y me hacía sentir diminuto ante la opulencia que resonaba en los autos deportivos de colores brillantes, las casonas de ladrillos rojos y los edificios de piedras pulidas que reflejaban dinero y poder en cada esquina. Apenas había llegado a los Estados Unidos, y esa afluencia que observaba, casi podía tocarla con mis manos, me abrumaba y me llenaba de una extraña mezcla de fascinación y desasosiego. Era como si la caída libre que todavía sentía desde que dejé Chile apresuradamente se prolongara ante cada mirada furtiva a ese entorno desconocido. Mi partida había sido impulsiva, cargada de miedo y esperanza a la vez, con una radio de onda corta y una mochila como únicas compañeras, huyendo no solo de mi familia y amigos, sino también de los paisajes de mi infancia: el océano salpicado de roqueríos de la zona central chilena, que aún se colaba en mis sueños y me arrancaba lágrimas de nostalgia. Mi propósito era claro, aunque frágil y tembloroso: asistir por unos meses a la Universidad de Georgetown, mejorar mi inglés y comenzar a formar parte de una sociedad que apenas empezaba a entender, mientras el eco de mis raíces me apretaba el pecho y me recordaba que, aunque cruzara océanos, nunca sería sencillo dejar atrás lo que uno ama.

Llegar a Georgetown no fue fácil; cada paso que daba me pesaba como si arrastrara años de incertidumbre y ansiedad. Sin embargo, tuve la fortuna inmensa de contar con la recomendación del sacerdote jesuita Patricio Cariola, quien, con generosidad y fe en mí, me conectó con José “Pepe” Zalaquett. Pepe, abogado incansable y defensor apasionado de los derechos humanos, expulsado de Chile por Pinochet tras su trabajo en la Vicaría de la Solidaridad, parecía llevar consigo el eco de todas las luchas y heridas de su país; en cada gesto suyo se sentía la historia de resistencia y dolor. Cuando finalmente me recibió en su oficina, después de deambular perdido por pasillos ruidosos y escaleras que me parecían gigantes frente a mi tímida presencia, sentí una mezcla de alivio y nerviosismo. En esos días, Pepe trabajaba como Director Ejecutivo de Amnistía Internacional, mientras finalizaba un proyecto en la universidad, y su energía era contagiosa. Sus palabras fueron francas, casi cortantes: así es aquí, cuando los proyectos se terminan, se liquidan y no hay vuelta. Ese pragmatismo suyo chocaba, de manera casi poética, con el cálido abrazo que me había dado al principio y que repetiría al despedirnos; era como si en ese gesto llevara la promesa de que, pese a mis miedos y dudas, en ese mundo nuevo y desconocido nunca estaría solo. Sentí que me abría la puerta no solo a un espacio físico, sino a una red invisible de apoyo, humanidad y esperanza.

El café que me ofreció, acompañado de una servilleta blanca que parecía ondear como una pequeña bandera de bienvenida, se transformó en mucho más que una cortesía: fue el primer gesto cálido en medio de mi incertidumbre y soledad. Sentí que, a pesar de mi inglés torpe y de las palabras que parecían tropezar al salir de mi boca, Pepe se esforzaba por hacerme sentir valorado y seguro. Todavía puedo verlo, con esa mezcla de prisa y atención, dejar el café sobre su escritorio saturado de papeles, mirarme con ojos sinceros y preguntarme por mis sueños, por el futuro que apenas me atrevía a imaginar. Me preguntó con interés sobre mis planes: “En la Universidad de Case Western Reserve, en Cleveland, ahí pienso estudiar, aunque hasta ahora cuento con poca ayuda”, respondí, casi con timidez. Su respuesta no fue solo una serie de consejos y correcciones a mi acento, sino también una invitación a creer en que todo podría salir bien. Me animó con una sonrisa, recordándome que al menos tendría la suerte de disfrutar una orquesta maravillosa, la Orquesta Sinfónica de Cleveland, como si la música pudiera aliviar la distancia y el miedo. Antes de despedirme, me entregó un papel repleto de nombres y contactos de instituciones europeas que pensaba visitar, junto a instrucciones precisas para llamarlo si encontraba algún obstáculo. Sentí que, en ese instante, Pepe Zalaquett me regalaba no solo su tiempo, sino un poco de su esperanza y fe en mí. Entre la agenda apretada y el aroma reconfortante del café, me abrió generosamente las puertas de su mundo. A las pocas semanas, terminé jugando ajedrez con sus amigos, sumergido en una atmósfera de camaradería y risas, y él mismo redactó la carta que envié a Case Western Reserve University, donde explicaba no solo mis motivos académicos, sino la pasión y las ganas de descubrir un nuevo horizonte que me impulsaban a seguir adelante.

De joven, me resultaba tremendamente difícil descubrir qué quería realmente hacer cuando llegara a la adultez. Sentía una punzada de envidia cada vez que veía a amigos y primos encontrar, casi sin esfuerzo, sus pasiones y caminos definidos: algunos se inclinaban con decisión hacia las leyes, otros se apasionaban por la pedagogía, la ingeniería, la veterinaria. Yo, en cambio, me sentía lanzado a la vida adulta a empujones, como quien es arrojado fuera del colegio sin brújula, perdido en el horizonte difuso de tantas disciplinas posibles. La madurez me llegó tarde, arrastrando una eterna edad del pavo que parecía no tener fin, mientras me veía obligado a navegar una confusión interior que me pesaba como una sombra. Las matemáticas me resultaban un desafío enorme, la química tampoco se me daba con facilidad, pero si ponía todo mi esfuerzo lograba, al menos, sobrevivir. Me sentía lento para leer, siempre he sido así, y hasta hoy elijo con cuidado qué libros abrir, casi como si cada página pudiera herirme o salvarme. Sin embargo, nunca me faltó perseverancia: fue mi tabla de salvación, la que me sostuvo entre dudas y tropiezos. Al final, terminé estudiando química, aunque en el fondo, seguía siendo ese observador curioso, un eterno espectador de la vida, con la sospecha de que mi verdadera vocación era, quizás, esa capacidad de mirar y asombrarme ante el mundo, desde un rincón escondido y expectante.

A veces me pregunto, con una mezcla de nostalgia y desvelo, cómo habría sido mi vida si el destino me hubiera ofrecido otra oportunidad, si hubiese tenido el valor de lanzarme a una disciplina diferente, de reinventarme desde cero. Siento que el tiempo se me escurre irremediablemente, como arena tibia entre los dedos, y esa certeza me llena de una tristeza casi melancólica; a menudo me sorprendo mirando hacia atrás, repasando no solo lo que logré, sino también aquello a lo que no me atreví, lo que dejé pasar por miedo o inseguridad. Escribo para salvar esos instantes, para rescatar del olvido pequeños fragmentos de lo que fui, como si ponerlos en palabras pudiera retenerlos por un momento más, evitar que se desvanezcan del todo. Ahora, mientras camino ya por el último tercio de mi vida y siento en el cuerpo el paso de los años, cuando vuelo a baja altura y cada día pesa distinto, sigo buscando respuestas; me descubro, una y otra vez, explorando, aferrado al deseo de comprenderme y de no rendirme ante la rutina o el desencanto. Incluso en medio de la incertidumbre y la nostalgia, late en mí una inquietud persistente: la esperanza terca de que, aunque cambie el horizonte y el vuelo sea más bajo, nunca dejaré de explorarme y de soñar.

Mis estudios y planes muchos resultaron, pero solo ahora, al escribir sobre ello, noto la locura y el vértigo de aquella empresa: había dejado Chile sin mucha claridad y sin siquiera haber sido aceptado en ninguna universidad extranjera. Recuerdo ese momento como una mezcla de miedo, esperanza y una extraña sensación, como si la urgencia de escapar me desbordara por dentro. Huía, aunque entonces no lo comprendía del todo. Huía de mi país, de mi familia, de mí mismo, llevando conmigo una mochila ligera pero un corazón lleno de nostalgia y dudas. Así suelen ser las aventuras que uno emprende cuando se es joven, tan llenas de riesgos, impulsadas por la intuición y el deseo de reinventarse, más que por la lógica o la prudencia. Ahora, al recordar ese salto al vacío, siento que cada paso estuvo guiado por una necesidad desesperada de encontrarme y de salir adelante, aunque el miedo y la incertidumbre me acompañaran en cada esquina.

A los pocos meses, cuando finalmente aterricé en Cleveland, sentí una mezcla de ansiedad y alivio, como si por fin pudiera respirar tras cruzar un largo túnel de incertidumbre. Llegué primero al Departamento de Química de la Universidad de Case Western Reserve, con las manos sudorosas por el miedo de enfrentar lo desconocido. Las secretarias, con una paciencia y generosidad que me conmovieron profundamente, me explicaron con detalle dónde podría alojarme, dónde conseguir pan y leche, y hasta me presentaron a Rosario Neira, una estudiante colombiana cuya calidez y solidaridad me dieron el primer respiro de confianza en esa tierra ajena. Rosario me tomó bajo su ala, guiándome por los pasillos del departamento, presentándome a los profesores y regalándome sonrisas que disiparon mi soledad. Fue un encuentro inesperado con la bondad de tantos desconocidos, un recordatorio de que, incluso en medio de la distancia y el miedo, la empatía puede iluminar hasta los momentos más oscuros. Lo curioso es que el edificio donde viví mis primeros meses—Clark Towers—ya lo había conocido mi hermano Felipe años antes, cuando visitó Ohio como estudiante de intercambio en las secundarias. Saber esto, gracias a un video que él tomó y que guardo con cariño, me hizo sentir que su experiencia previa me había dejado un rastro invisible, una suerte de abrigo silencioso que me acompañaba y me daba fuerzas para seguir adelante, como si su recuerdo viajara conmigo y me dijera que, aunque lejos de casa, nunca estaría completamente solo.

Acomodarme al cambio de país no fue sencillo; cada rincón, cada aroma y cada ruido me resultaban profundamente ajenos, como si estuviera caminando dentro de un sueño extraño del que no podía despertar. Me sentía perdido entre paisajes fríos y horarios que parecían no pertenecerme, con el corazón anudado por la nostalgia y una soledad que me acompañaba a todas partes. Sin embargo, encontré un refugio inesperado en la literatura, ese remanso silencioso que me permitía respirar cuando más lo necesitaba. Recuerdo como si fuera ayer el instante en que, tratando de apartar mi ansiedad, entré a la biblioteca de la universidad. Allí, la calidez del bibliotecario—un hombre de anteojos y sonrisa generosa, que siempre tenía una palabra amable para mí—me dio un respiro, un pequeño oasis en medio de mis incertidumbres.

Fue entonces cuando, casi por azar, leí mi primer cuento de Raymond Carver, “Errand”, publicado en la revista The New Yorker. Al terminarlo, sentí un estremecimiento; era como si flotara sobre el sofá, incapaz de distinguir si estaba en la pequeña sala de lectura o en un territorio nuevo que el relato mismo me abría de par en par. Me invadió una oleada de sensaciones encontradas: asombro, desarraigo, y una extraña gratitud porque esa historia, con su verdad desnuda, me hacía sentir menos solo. Era como si Carver me tomara de la mano y me dijera al oído que, aunque estuviera lejos, mi mundo podía ser más vasto y diverso de lo que jamás había imaginado.

Desde entonces, comencé a habitar las páginas de escritores norteamericanos, argentinos, peruanos, chilenos o libaneses, como el incomparable Hisham Matar. Leerlos me permite rozar otras vidas, sentir la tibieza de otros hogares, el bullicio de familias desconocidas y dramas que, aunque ajenos, se vuelven míos. En esos relatos dejo de ser un extranjero: por un instante dejo de buscar una puerta de salida y encuentro, entre líneas y palabras, un lugar donde realmente pertenecer. La lectura se convirtió en mi ancla y mi salvación, un lazo invisible que me recordaba que, aunque el mundo cambie y nos desplace, siempre hay un rincón donde se puede descansar.