En Washington, recibí también la ayuda generosa de personas que apenas conocía, y ese gesto humano me llenó de un agradecimiento profundo, como si cada encuentro fuera una mano extendida en medio de mi desconcierto. Apenas unos días después de haber aterrizado, aún con el corazón temblando y la mente saturada de imágenes nuevas, escuché la noticia de que en el Healy Hall, ese imponente y casi intimidante edificio de la Universidad de Georgetown, Ilya Prigogine—premio Nobel de Química en 1977—ofrecería una conferencia sobre Teilhard de Chardin. Sentí una mezcla de asombro y nervios: la posibilidad de ver a alguien como Prigogine me parecía irreal, era como asomarme al mundo de los grandes pensadores, a una dimensión que durante años sólo había habitado en mis lecturas y sueños más íntimos. Prigogine, con su mirada aguda y su voz pausada, era conocido por sus estudios sobre la termodinámica de los procesos irreversibles, donde se atrevía a decir que el surgimiento o desarrollo de la vida podía ser comprendido como un proceso inevitable, sin retorno. Aquella idea, tan audaz, me conmovió. Sentí que no estaba solo en mis propios intentos de reinventarme, que incluso en la ciencia había espacio para la pasión y la esperanza.

La conferencia fue un puente entre dos universos: Prigogine tendía la mano a las humanidades como si quisiera reconciliar, con humildad y valentía, dos culturas que tantas veces parecen estar en conflicto. Y ahí apareció de nuevo Teilhard de Chardin, el jesuita visionario, cuya vida y obra resonaban en mi historia familiar. Recordé el cariño casi sagrado que mi madre le profesaba, dedicándole un cuarto entero en la casa de Algarrobo; ese espacio, con sus cuadros, citas y fotografías, era como un santuario de sueños y rebeldía intelectual. Sus libros, que sobresalían de la estantería, me hablaban de aventuras y riesgos, de la pasión por buscar respuestas en territorios prohibidos. Teilhard, paleontólogo y pensador, desafió los límites de su época, y por ello pagó un precio alto: fue castigado por sus superiores, marginado por atreverse a hablar de evolución cuando hacerlo era casi un acto de fe y de coraje. Recuerdo que nunca le permitieron publicar sus libros en vida, y los textos que mi madre atesoraba con devoción, en el cuarto de Teilhard, vieron la luz solo después de su muerte. Pensar en eso me provoca una mezcla de tristeza y admiración, una sensación de estar unido a esa cadena de búsquedas valientes, de sueños postergados pero nunca vencidos.

Llegué al salón de la conferencia con bastante antelación, sintiendo cómo los nervios me trepaban por el cuerpo y el corazón me latía con fuerza ante la expectativa de lo desconocido. Me senté al lado de una señora de pelo blanco, muy delgada, que en ese tiempo me pareció una viejita pronta a ser momificada, una reliquia de ojos vivaces y saltones que no dejaban de observarme con una curiosidad casi infantil. Ahora que miro con más insistencia hacia un pasado que mete ruido, hacia ese año 1984 que me empuja, me salpica y me envuelve con una mezcla de nostalgia y vértigo, noto que ella, Louise Des Marais, tenía menos años que los yo tengo ahora. Era de tez blanca, pálida y de un cabello aún más blanco, que brillaba con la luz tenue del salón y parecía un halo misterioso sobre su cabeza. Desde un principio se interesó en mis asuntos, preguntando con dulzura y una atención cálida que me hizo sentir acogido en medio de mi soledad de extranjero, y correspondió cariñosamente a mis saludos iniciales. Tal vez le intrigó mi acento, mi historia de recién llegado de un país tan lejano como Chile; quizá le desperté curiosidades exóticas, que encajaban perfectamente con la atmósfera intelectual y casi mágica que Prigogine y Teilhard Chardin creaban en ese salón oscuro donde estábamos reunidos. Con el tiempo, esa conexión inicial se transformó en una amistad inesperada: Louise terminaría invitándome a su casa, ubicada en 1529 44th St NW, detrás de la Universidad de Georgetown, donde vivía sola y donde el silencio parecía guardar secretos antiguos. Nunca le pregunté qué le había sucedido a su marido, ni qué había pasado con su matrimonio; había algo de misterio en el aire, porque en su casa no mostraba ningún retrato en las paredes, como si los recuerdos fueran demasiado dolorosos para dejarse ver. En una ocasión, me regaló un libro religioso, «Signs of Glory», que ella había escrito hacía poco. Lo leí, o lo hojeé, pero sin mucho entusiasmo; sin embargo, lo guardo con cariño entre mis libros y papeles que acumulo en el subterráneo de mi casa, como un talismán de aquellos días inciertos. En una de esas comidas conocí a un buen amigo suyo, un famoso cura jesuita, Avery Dulles, un teólogo de mucha alcurnia y bastante historia enraizada en su país. Era hijo de John Foster Dulles, Secretario de Estado en la administración de Eisenhower, donde llegó a ser el administrador de la guerra fría. Un tío suyo, Allen Dulles, fue jefe de la CIA entre los años 53 al 61. Es decir, no le faltaban pergaminos y cada vez que escuchaba su apellido, sentía una mezcla de asombro y respeto. Uno de los aeropuertos más importantes de Washington—donde yo había tocado tierra hacía poco—llevaba su apellido, Washington Dulles International Airport. Avery fue un hombre exitoso pese a que nunca se dedicó a la política partidista, donde su apellido resonaba y tenía plataforma. Hizo su propia carrera al margen de todo ese alboroto familiar, hasta llegar a ser un reconocido y prestigioso teólogo. Tanto, que en el año 2001, Juan Pablo II lo nombraría Cardenal, saltándose muchos muros, códigos y convenciones. En esas comidas en la casa de Louise, él se ubicaba en la cabecera de la mesa, y yo lo observaba, tratando de imaginar la carga de historia que llevaba consigo. La casa parecía una oficina sin ajetreos, sin recuerdos que poblaran los muros o repisas; ella vivía sola y parecía entretenerse arrendando cuartos para los estudiantes de la universidad de Georgetown. Después de esas comidas, Avery me iba a dejar en su auto grande, limpio y lustroso, a mi departamento que quedaba a pocas cuadras. Hablábamos poco, mi inglés era rudimentario, pero aun así lográbamos conversar algo sobre Chile. Durante esas comidas, por respeto y timidez, nunca me atreví a preguntarle por su padre, ni tampoco por su tío, aunque una parte de mí ardía de curiosidad por conocer más sobre esa familia tan cargada de historia y secretos. Hoy, al recordar esos momentos, siento que cada encuentro con Louise y Avery fue como tocar el borde de un mundo fascinante y ajeno, que me permitió descubrir nuevas formas de pertenecer y de sentirme menos solo en medio de la inmensidad de una ciudad desconocida.

En esa misma casa y de la misma manera conocí también a Jim White, un estudiante de medicina con quien compartí incontables conversaciones profundas y momentos de risa en los comedores de la universidad, o en algún restorán de comida rápida en ese Georgetown bullicioso y vibrante, rebosante de juventud y promesas. Jim le arrendaba un cuarto a Louise; allí vivía, y ese pequeño refugio pronto se volvió, para ambos, en un espacio de confidencias y complicidad. Recuerdo que cuando se recibió de médico, me invitó, con un entusiasmo contagioso, a celebrar en una de esas elegantes casas estilo victoriano que salpican Georgetown, vecina a la que una vez fue hogar de John Kennedy y su familia. Las casas, alineadas como soldados, lucen fachadas de ladrillos rojos y piedras pulidas que brillan bajo la luz, y los códigos del barrio, férreos y tradicionales, no permiten que edificios altos o modernos rompan su encanto atemporal. Son viviendas angostas, pero se elevan en espirales de varios pisos, como si cada escalera fuera una promesa de llegar un poco más cerca del cielo; y desde las azoteas, la ciudad de Washington se despliega majestuosa, llena de luz y posibilidades.

Esa noche de fiesta, sentí como si el futuro entero titilara ante mis ojos. Georgetown resplandecía, y el aire se llenaba de una energía casi eléctrica: éramos jóvenes, casi inmortales, convencidos de que nada ni nadie podría detenernos. Tomamos cerveza en jarros enormes, riendo hasta las lágrimas, como si con cada brindis selláramos una alianza secreta con la vida. El calor apretaba y las poleras se empapaban de sudor y cerveza, pero nadie parecía darse cuenta: estábamos demasiado ocupados celebrando el vértigo del presente. Entre voces que se cruzaban y sueños gritados a media voz sobre trabajos y mudanzas a Nueva York, Chicago o Austin, Texas—ciudades lejanas y monumentales—me sentí parte de una tribu invencible, donde todo era posible, donde el miedo quedaba atrás y la esperanza era tan tangible como el aire fresco de la madrugada.

En medio de ese bullicio, mientras brindábamos por el porvenir, Jim se acercó para contarme, con una mezcla de orgullo y emoción genuina, que el cura Avery, a modo de regalo de graduación, le había obsequiado una Biblia. Pero no era cualquier Biblia: estaba llena de anotaciones personales, escritas de puño y letra por Avery en los márgenes de las páginas. Sentí, al escuchar esto, que ese gesto contenía una bendición secreta, una señal de afecto y de reconocimiento, como si Avery quisiera dejarle un rastro luminoso en medio de la incertidumbre. Fue un detalle simple, pero cargado de significado—uno de esos regalos que, con el tiempo, se vuelven faros en la memoria. Observé a Jim abrazando ese libro y, por un instante, comprendí que la verdadera riqueza de aquellos años no estaba en los logros o títulos, sino en esos lazos invisibles que tejíamos, en la emoción compartida y en la certeza de que, aunque el mundo cambiara, siempre llevaríamos algo de esa noche con nosotros, como un talismán contra la soledad y el olvido.

En pocos meses finalmente terminé tocando tierra. Georgetown seguía siendo un paisaje lejano, casi ajeno, pero poco a poco comencé a sentir que el desconcierto inicial se disipaba y que, de algún modo, había logrado aterrizar en mi propia historia. Con Jim, la vida nos llevó por caminos distintos; terminaríamos viviendo en ciudades separadas, aunque nos aferrábamos a la costumbre de llamarnos por teléfono, buscando la voz del otro cuando la nostalgia apretaba el pecho. Recuerdo una vez en la que vino a visitarnos a Cleveland: se instaló en nuestro pequeño departamento de estudiantes, acomodándose en el sofá que se convertía en cama, y por unas noches volvimos a compartir risas y confidencias como si el tiempo no hubiera pasado.

A medida que los años avanzaban, nuestra comunicación se volvió cada vez más espaciada, como si una niebla suave se deslizara entre nosotros, volviendo difícil distinguir el contorno de la amistad. De repente, casi sin darnos cuenta, los intentos de ubicar a Jim se volvieron infructuosos, y sentí que lo perdía entre silencios, como si una fuerza invisible lo hubiera arrancado del mundo. Louise también lo buscaba, con esa mezcla de preocupación y cariño, pero no lograba encontrarlo. El tiempo pasó y nunca más logramos conectarnos; fue como si alguien hubiera borrado a Jim del universo, dejando tras de sí solo el eco de su risa y el recuerdo de una amistad que se transformó en misterio, un enigma doloroso que aún me acompaña y que a veces se asoma en las noches más solitarias, cuando todo parece lejano y perdido.

Sentado en mi escritorio, en mi trabajo, en el año 2001, llamé a Louise por teléfono. La noche anterior, al organizar mi estantería, me había topado con su libro, Signo of Glory. Conversamos largo rato, me contó que estaba feliz porque había viajado a Roma junto a un grupo grande, acompañando a Avery que lo habían ungido Cardenal.

Sentado en mi escritorio, rodeado de papeles y el murmullo constante de la oficina, en el año 2001, sentí una oleada de nostalgia y necesidad de conexiones pasadas. Por impulso, llamé a Louise por teléfono. La noche anterior, mientras organizaba mi estantería, me había topado con su libro, “Signs of Glory”, y al sostenerlo entre las manos, una avalancha de recuerdos y emociones me invadió; fue como abrir una ventana a otros tiempos, a las conversaciones compartidas en su casa de Georgetown. Al escuchar su voz al otro lado de la línea, cálida y ligeramente temblorosa, la distancia pareció desvanecerse. Conversamos largo rato, como si quisiéramos detener el paso del tiempo. Louise me contó con un entusiasmo contagioso que estaba feliz, verdaderamente feliz, porque había viajado a Roma junto a un grupo grande, acompañando a Avery, a quien acababan de ungir Cardenal. En sus palabras sentí orgullo, alegría y una pizca de asombro; pude imaginarla, radiante, testigo de ese momento histórico, sosteniendo la emoción de ver a su amigo cruzar umbrales altos. Por un instante, las rutinas y preocupaciones cotidianas se esfumaron, reemplazadas por la certeza de que esos lazos y recuerdos siguen vibrando, dándole sentido a los días más grises.

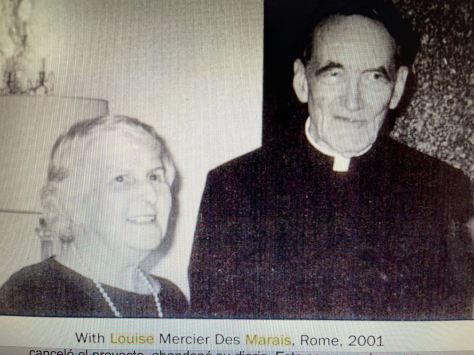

En el año 2015, movido por la nostalgia y los hilos invisibles del pasado, me lancé a investigar en Internet y, casi sin esperarlo, encontré un libro donde relataban la vida de Avery Dulles. Descubrí, con una punzada de tristeza, que había fallecido en el año 2008. Al llegar a la página 518, me topé con una fotografía que me detuvo el aliento: ahí estaban Avery y Louise, los dos sonriendo con complicidad, sus miradas llenas de picardía y alegría, como si entre ellos existiera un secreto luminoso que solo ellos conocían. Los imaginé en Roma, en el año 2001, celebrando su nombramiento como Cardenal—quizás aguardando juntos la llegada de un elevador, o tal vez encaminándose, con pasos entrelazados, hacia una recepción en su honor. No sé qué hacían exactamente en ese instante congelado, pero al mirar atentamente la foto que tenía frente a mí, sentí que compartían mucho más que una amistad pasajera: los vi como una pareja unida por un lazo profundo, sellado en la memoria y en el afecto, como si el tiempo y las circunstancias no pudieran separar ese compromiso que los envolvía.

En ese mismo libro, una nota al pie me sobresaltó aún más. Decía que Louise conoció a Avery en sus años de juventud, cuando ella, llena de sueños y anhelos, escribía un diario entre 1936 y 1948, cuyas páginas aún se resguardan, inéditas, en los Archivos de la Arquidiócesis de Boston. Imaginé a Louise, joven e inquieta, plasmando en ese diario sus pensamientos más íntimos, sus dudas y esperanzas, mientras el mundo giraba a su alrededor. El 6 de julio de 1946, escribió con el corazón apesadumbrado su última entrada: “Al menos ya lo sé. Avery quiere hacerse jesuita. Dios lo bendiga”. Aquellas palabras, cargadas de resignación, sellaron el final de una etapa. A las pocas semanas de ese descubrimiento doloroso, Louise no volvió a escribir ni una sola palabra más. Canceló el proyecto y abandonó su diario para siempre, como quien se despide de un sueño irrealizable, dejando atrás una parte de sí misma en la oscuridad de aquellas páginas no resueltas.

Por teléfono, con la voz trémula y el corazón encogido por la incertidumbre, le pregunté a Louise por Jim. Me respondió que no había logrado hablar con él, que desde hacía tiempo se había vuelto escurridizo, envuelto en un misterio que se sentía casi palpable; pero sí había conversado con su hermano, y entonces, como quien abre una puerta dolorosa, soltó la noticia: Jim había fallecido hacía poco, había muerto de SIDA. Me costó creerle, sentí que el mundo se detenía por un segundo, que el aire se volvía más pesado. De inmediato, como si me descorrieran un cortinaje polvoriento y las sombras adquirieran forma, comprendí que los silencios de Jim guardaban un significado más hondo, más verdadero. Imaginé su soledad, el peso invisible de la enfermedad, y cómo había decidido alejarse de todo y de todos, buscando refugio en el aislamiento, quizás confundido, quizás avergonzado. Miré a mi alrededor, al universo de fotos y retratos que cuelgan en las paredes de mi oficina, y todo me pareció extrañamente ajeno, como si una tristeza antigua se deslizara sobre cada imagen. Recordé la fiesta en Georgetown y la alegría desenfrenada de aquellos años, que ahora se sentían tan distantes, casi irreales. Pensaba en los laberintos de la vida cuando Louise, con voz suave y quebrada, me despertó de mi trance para darme la noticia de su entierro. Lo sepultaban en pocos días más, y mencionó la fecha, la hora y la dirección del cementerio, como si tratara de invitarme a compartir el último adiós. Por un instante me entusiasmó la idea de saber algo más de Jim y de su familia, de encontrar entre las flores y los recuerdos algún consuelo, pero en esos años viajar era difícil y costoso, y tuve que resignarme a quedarme en mi oficina, atrapado entre las rutinas que cada vez me pesaban más. Terminé la llamada incapaz de sacudirme la melancolía. Me moví con esfuerzo para alinearme con mis obligaciones diarias, mientras Tim, mi compañero de trabajo, entraba en la oficina y apenas lo reconocí, sumido como estaba en mi propio dolor. Miré la pantalla de mi terminal y vi cómo los e-mails no paraban de llegar, indiferentes al duelo que me atravesaba.

Días después de su funeral, no pude resistir la necesidad de llamar otra vez a Louise. Su voz sonó apagada, como si el peso de la ausencia de Jim se hubiera instalado también en la línea. Me contó que había logrado hablar con el hermano de Jim, pero en seguida vaciló, y su relato se volvió un torbellino de recuerdos entreverados con silencios. Me confesó que, desde hacía tiempo, y a pesar de que Jim era médico, él le pedía con una insistencia casi desesperada que le enviara noticias por correo, recortes de diarios, cualquier cosa que tuviera a mano sobre el SIDA. Al escucharla, sentí en su voz una mezcla de culpa y desconcierto; “Nunca lo sospeché”, me repitió, y en su tono se filtraba la sombra de la impotencia y el dolor de no haber visto las señales a tiempo.

Cuando ya estábamos a punto de despedirnos, no pude evitar preguntarle por el hermano, por lo que le había contado cuando se encontraron en el cementerio. Louise hizo una pausa profunda, como si buscara fuerzas entre los escombros de la conversación, y finalmente respondió, con voz frágil, que apenas habían hablado. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra: ambos sabíamos que, en ese encuentro fugaz, flotaban preguntas sin respuesta y una tristeza compartida que nos unía, aunque fuera a la distancia.

Pero días después, y nuevamente por teléfono, me confesó que el hermano padecía la misma enfermedad. Sentí un estremecimiento, como si un frío súbito recorriera mi espalda. ¿Cómo?, logré preguntar, aunque la voz me temblaba y experimenté esa inseguridad desconcertante que aparece cuando la realidad se vuelve incomprensible, cuando uno no logra asimilar nada, absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Así me sentí, completamente desorientado, Pablo —me aseguró Louise—, y yo compartí su confusión, como si ambos camináramos entre tumbas, rodeados de preguntas dolorosas. No me atreví a indagar más, atrapado por una mezcla de miedo y respeto ante el sufrimiento ajeno. Pero lo repitió con un tono grave y dulcemente resignado: el hermano de Jim tiene SIDA, sí, también él carga con esa enfermedad. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas y tristes, y sentí que el dolor de aquella confesión nos unía por un instante en la vulnerabilidad y el desconcierto.

Varios años después, impulsado por la nostalgia y el deseo de volver a conectar, la llamé imaginando que quizá nuestra hija, Camila, podría hospedarse en su casa durante su viaje a Washington. Al principio, Louise sonó inquieta y un tanto distante. Luego, con una voz casi apagada, me confesó que estaba atravesando momentos difíciles: tenía que vender la casa de Georgetown, ese refugio que tantas veces nos había acogido. Me explicó, entre suspiros, que su ex marido le complicaba la existencia; deseaba vender la casa para reclamar su parte y, con ello, desmoronar años de recuerdos compartidos. Justo cuando la conversación parecía terminar, Louise vaciló un instante y, con un tono tembloroso, me lanzó una pregunta inesperada, como quien abre una herida antigua:

—¿Sabes otra cosa? —su voz se quebró ligeramente al pronunciarlo.

—¿Qué pasa, Louise?

—¿Sabes tú por qué me divorcié? —preguntó, su respiración apenas audible desde el otro lado de la línea.

—No, ni idea —respondí, sintiendo cómo la tensión llenaba el espacio entre los dos.

—Mi marido… —hizo una pausa larga, como buscando reunir fuerzas—. Mi marido ya no me tocaba. Y después me abandonó por un hombre.

Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y tristes, como una confesión que llevaba años esperando ser liberada. Sentí la profundidad de su dolor, la soledad en sus recuerdos, y me invadió el deseo de abrazarla, aunque la distancia y el tiempo nos separaran. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier frase; en él cabía toda la fragilidad y el desgarro de una historia rota.

Cuando la escuché, durante un instante pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que quizá había entendido mal lo que me acababa de confesar. La imagen de Louise se dibujó entonces con nitidez en mi memoria: la vi sentada, encorvada por el peso de los años y de los recuerdos, en la mesa de su casa donde tantas veces me ofreció refugio y calidez. La imaginé sola, sosteniendo verdades dolorosas. No me atreví a preguntarle por otros detalles; el miedo a profundizar en ese abismo me detuvo. ¿Realmente había oído bien lo que me dijo, o era el eco de su dolor el que me hablaba? Me quedé con esa duda palpitando en el pecho, acompañado de una mezcla de incredulidad, compasión y una tristeza que me envolvió, como si sus palabras hubieran abierto una herida en ambos, difícil de cerrar.

Hace cinco años, movido por una punzada de nostalgia y ese miedo a que se cierren los últimos capítulos de una historia compartida, busqué a Louise en Internet, en Google. Descubrí que seguía viva, residiendo en Nueva York, y que había superado los noventa años. Me invadió una urgencia profunda de llamarla antes de que todo acabe, antes de que el telón de la vida cayera y ya no quedara nada salvo recuerdos borrosos. Sentía la necesidad de preguntarle por Jim, por el hermano de Jim, por su ex marido, o por Avery en aquellos años de juventud, en el 46, cuando ella llevaba su diario y buscaba respuestas igual que yo ahora. Sin embargo, la realidad me detuvo: no encontré su número, y ese pequeño obstáculo me llenó de tristeza, como si la distancia y el tiempo finalmente hubieran ganado la partida. Me quedé pensando que probablemente todos ya estaban muertos. Y esa idea me dolió más de lo que esperaba, como si el vacío se hiciera más grande en el silencio de la búsqueda fallida, en la imposibilidad de volver a conectar con las voces y los abrazos que alguna vez me hicieron sentir menos solo.

Por los ventanales percibo que la lluvia cae sin pausa en Plymouth, dibujando un velo gris sobre el paisaje. Aquí en Michigan, el invierno se instala con su frío implacable, y nuestros perros patagónicos saltan alegres entre la escarcha, ajenos a la melancolía que me envuelve. Tomo mi diario y lo abro con manos temblorosas, mientras contemplo cómo las hojas amarillas del roble —ese roble fuerte que algún día plantamos frente a la casa, símbolo de esperanza y de tiempo compartido— se desprenden y bailan hacia el suelo, como recuerdos que se niegan a desaparecer. Me siento frente a mi escritorio, sintiendo el peso de la soledad y el consuelo tenue de mi gato regalón, el Luca, que se acurruca a mis pies en busca de calor y compañía.

Abro el diario una vez más, y cada palabra que escribo parece luchar por salir, enfrentando una resistencia amarga. En ese esfuerzo, se asoman los rostros y las voces de quienes ya no están: los veo moverse entre las páginas, los escucho reír, los observo llorar; a veces, los veo marcharse, y el vacío que dejan es insondable. La presencia de Louise, Avery, Jim y tantos otros se hace tangible; siguen aquí, aferrados al papel y a la memoria, susurrándome que no los olvide, que no los abandone. No puedo ni quiero huir ahora que se agitan entre el recuerdo y el olvido, porque en cada línea escrita, revivo la intensidad de sus vidas y la profunda huella que dejaron en la mía. Siento que escribir es un acto de despedida, y que mi diario es el último refugio donde su existencia permanece viva, aunque el frío y la lluvia intenten apagarla por última vez.