Afuera, a través de las ventanas de mi casa, veo nieve blanca bajo un sol de invierno en Michigan. Adentro, nuestros perros patagónicos, Copo y Maule, esperan impacientes a que los saquemos a pasear.

Esa distancia, este clima diferente, me empuja a ver a mi padre con otras lupas, con espejos de colores. ¿Fue realmente un buen médico? ¿O fue una farsa, producto del marketing y la política que muchas veces florece en los hospitales? Recuerdo que siempre hubo conflicto en ese ambiente médico donde trabajó; abundaban los Superman dispuestos a imitar al jefe máximo, el doctor Alfonso Asenjo. Caminaban por los pasillos del Instituto de Neurocirugía envueltos en un aura de rivalidad y ego. Creo que ese ambiente le impidió crear escuela. Cuando fue director del Instituto, ayudó a las nuevas generaciones de médicos al ampliar el programa de especialización aceptando a más médicos chilenos. Antes se aceptaban a muchos médicos del extranjero. Pero las rivalidades lo afectaron.

En medio de las tormentas políticas y personales, sus acciones dejaron huellas que él, sin saberlo, con el paso de los años se convirtieron para mí en refugios o amenazas en tiempos de incertidumbre. A veces me pregunto qué habría hecho mi padre si hubiera imaginado con mayor claridad, la manera en que los recuerdos se están entrelazando con nuestras vidas presentes. ¿Se habría imaginado que estos pueden transformarse en una suerte de brújula emocional? ¿Qué hubiese pensado de todo eso?

Su mundo se dividió entre ganadores y perdedores. ¿Dónde se ubicaban mis hermanos, dónde me ubicaba yo? Esos rumbos, esas alternativas siempre me incomodaron. Las rechacé desde un principio; por eso, conscientemente, tomé otro camino. Recuerdo que mi padre se asombraba cuando alguien me preguntaba sobre mis estudios. Respondía con un escueto: soy químico, estudié química, y nunca mencionaba el doctorado. Tampoco decía que mi puntaje en las secundarias no había alcanzado para estudiar medicina. Asombrado, con curiosidad –delatado en sus gestos, en su mirada, en su sonrisa velada- parecía preguntar: ¿cómo lo harás para sobrevivir y ganarte la vida, Pablito? Mi tía Oriana, la hermana de mi madre, era más amena. Además de preguntarme ¿y cuando vas a tener novia, Pablo?, también me consultaba con un dejo de desilusión y desencanto: pero ¿cuándo vas a ser un médico de verdad, Pablo? Ella añoraba un rocío de esas glorias, de la fama de mi padre, un reconocimiento que en ese entonces ni buscaba ni tampoco deseaba encontrar.

Mientras tanto, mi madre, Ximena, parecía moverse en un mundo paralelo. Su distancia emocional se concretaba en la falta de diálogos profundos, en los días llenos de silencios incómodos que nunca logramos descifrar. Su presencia, aunque constante, se sentía como una sombra que siempre estaba ahí, pero nunca del todo. Escribir sobre ella, en contraste con mi padre, es más difícil, pues nuestras relaciones fueron finalmente marcadas por omisiones y tensiones no resueltas. Hubo en ella una sabiduría silenciosa que no he llegado a valorar. Con el tiempo, la distancia física se convirtió también en una distancia emocional que intenté, sin mucho éxito, atravesar.

Recuerdo que en los momentos de mayor tensión, cuando la atmósfera de la casa se volvía casi irrespirable, mi padre encontraba la forma de tender un puente, de suavizar los roces con un gesto amable o una palabra sabia. En su silencio había un misterio que con el tiempo he aprendido a desconfiar. Su forma de afrontar la vida con pragmatismo y discreción me ha dejado una marca indeleble, fue una lección sobre resistencia silenciosa, pero que me empuja a cuestionar su integridad en tiempos difíciles.

Me pregunto a menudo cómo hubiera visto mi padre nuestra vida aquí en Michigan, lejos del bullicio del Instituto de Neurocirugía, lejos de las playas de Algarrobo y las tensas cenas familiares. ¿Habría encontrado paz en esta nieve blanca que ahora cubre nuestro jardín? ¿Habría disfrutado sacando a pasear a Copo y Maule en las mañanas frías del invierno, o se habría entregado a resguardar los secretos de su vida escondidos en su tierra natal?

Tal vez es en esos momentos, entre las sombras de la memoria y el resplandor de las anécdotas, donde radica el verdadero significado de lo que somos. Hay ausencias que nos acompañan como presencias constantes, y recuerdos que nos atan a personas y lugares, incluso a aquellos que nunca terminamos de comprender. En la figura de mi padre, a veces tan distante pero siempre presente, encontré un refugio que no sabía que necesitaba, pero que ahora me parece difícil aceptar. Es como si sus actos hubiesen estado impregnados de un lenguaje que yo no lograba descifrar del todo, pero que ahora me hablan directamente a mí.

A veces pienso que los lazos familiares, como esas burbujas que menciono, son frágiles pero también persistentes. Por más que los años pasen y las distancias se alarguen, hay momentos en que un aroma, una frase o un recuerdo me transportan de vuelta a esas escenas que creía olvidadas. Juan y Ximena, cada uno a su manera, dejaron huellas imborrables, aunque a menudo esas huellas se sientan como piezas de un rompecabezas que nunca termino de encajar. Ambos, en su contraste, me enseñaron que la vida no es lineal, que está llena de matices y contradicciones, y que el valor reside en no dejar que esas contradicciones nos derroten. En el fondo, creo que todos cargamos con las preguntas no hechas, con las palabras retenidas, con los silencios que quisimos llenar pero nunca supimos cómo.

Y es que la memoria es caprichosa. A veces nos regala imágenes nítidas, casi palpables, y otras se refugia en las sombras, dejándonos buscar en vano aquello que parece escapar como un hilo de agua entre los dedos. Lo que sí sé, es que esas sombras, son parte de lo que nos hace humanos: el intento constante de comprender, de conectar, de reconciliar lo irreconciliable.

En esos años, las esposas también ayudaban a sus maridos en esa escabrosa ruta diseñada para hacer carrera, para escalar posiciones, para subir en la organización. Sobre todo si eran buenas mozas como mi madre, una especie de esposa-trofeo. Pero ahí también tomé otro rumbo. Me casé con una mujer de esfuerzo, como mi madre confesó con algo de desilusión. Pilar trabajó y ha trabajado siempre afuera y dentro de la casa, y sabe usar sus manos sin vergüenza.

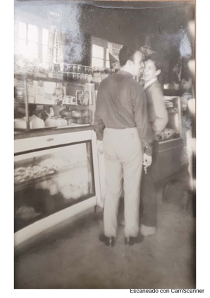

Recuerdo los viajes en un fin de semana cualquiera, cuando nos dirigíamos al balneario de Algarrobo. Por la radio sonaba Leonardo Favio o Leo Dan, mientras el ronroneo de la carretera angosta nos acompañaba. Eran otros tiempos. Pasábamos por Melipilla, cerca de la casa Pelá, donde ofrecían liebres y conejos a la orilla del camino, un mercado artesanal al que Neruda le rindió homenaje en un poema. Nos deteníamos en La Montina para comprar fiambres y probar un lomito o un montino, ese hot-dog envuelto en una delgada masa tibia y aromática.

Para mí, esos fines de semana en la playa no solo fueron un respiro de la rutina, sino una ventana a las facetas más humanas de mi padre. Mientras Ximena, sin levantarse de su cama, soñolienta, se perdía en sus propios pensamientos, Juan se aseguraba de que cada momento en familia fuera significativo. Podía pasar horas sentado en el Club de Yates de Algarrobo, observando el vaivén de las olas y hablando de temas que iban desde lo mundano hasta lo filosófico. Era en esos instantes, los que me reconciliaban con el caos que a veces dominaba nuestras vidas. A pesar de la tensión política y de su vida profesional plagada de rivalidades, mi padre encontraba la manera de brindarnos un sentido de normalidad, una constancia que sentía casi milagrosa.

Mientras tanto, mi presente se entrelaza con hechos de ese pasado, recordándome que la vida es un tejido de influencias familiares, decisiones personales junto a la inevitable marcha del tiempo. Cada paso que doy parece resonar con preguntas no formuladas y respuestas que no siempre busqué. Mis dos hijas, tan ajenas a esa herencia familiar que a veces me sobrecoge, miran al mundo con ojos diferentes, libres de las sombras que a veces me persiguen. Tal vez ahí está la clave: en construir un puente que no solo conecte el pasado con el presente, sino que también permita que las nuevas generaciones caminen sobre él sin el peso crudo de nuestros errores o expectativas.

En el retrato vemos a mi padre junto a mi hermano Juan Felipe en los años 60, frente al mostrador de La Montina, donde muchas veces probamos los sabroso montinos camino hacia Algarrobo. En esos descansos, mi padre siempre caminaba con las llaves del auto colgando de una mano.

Esos recuerdos, a menudo entremezclados con aromas y sonidos que parecen salir de algún rincón olvidado de mi memoria, traen consigo una mezcla de melancolía y gratitud. Es curioso cómo pequeños detalles, como esos montinos, o el sentir el aire salado sobre una carretera, escuchar una canción que un día había sonado en el auto familiar, pueden abrirme puertas que creía cerradas para siempre. Pareciera que el pasado no solo vive en los grandes eventos, sino en los matices, en esos instantes cotidianos que, en su momento, parecían insignificantes.

Las conversaciones con mi padre durante esos viajes, aunque breves, dejaron un impacto que tardé años en reconocer. No eran diálogos profundos ni reveladores, sino frases sueltas, reflexiones espontáneas que, de alguna manera, sembraron en mí preguntas más grandes de las que él posiblemente imaginó. Mi madre, en contraste, hablaba menos durante esos trayectos. O a lo mejor hablaba tanto como Juan, pero el tiempo me la está borrando. Entre Melipilla y Algarrobo, entre los mercados a la vera del camino y las risas de mis hermanos, aprendí que la vida no es un destino fijo, sino un recorrido lleno de giros inesperados. Mientras el auto avanzaba por caminos bordeados de eucaliptos, me sorprendía cómo los silencios podían ser tan elocuentes, como si cada pausa estuviera cargada de significados que no alcanzaba a descifrar. Mi padre, en su papel de conductor, en ocasiones parecía inmerso en sus propios pensamientos, mientras mi madre, a veces distraída, miraba por la ventana y parecía vivir en un mundo paralelo. No sé si alguna vez llegaron a compartir esos mundos, imaginó que quizás en algún punto sí lo hicieron, antes de que las rutinas y los desencuentros los separaran.

El viaje parecía eterno, inmutable, y mi padre conducía con rumbo seguro, como un chofer convincente, firme al control del vehículo. Casi al llegar, cruzando el Quisco -un balneario vecino- y sentados sobre el asiento trasero del Chevrolet rojo, aletudo, junto a mis hermanos gritábamos cada vez más fuerte a medida que nos acercábamos a la línea imaginaria que marcaba los límites de Algarrobo. Esa línea estaba señalada por una piedra negra ubicada a la entrada, a los pies de un glorioso túnel de eucaliptos añosos. Con los años, alguien robaría esa piedra y poco tiempo después vendría la destrucción de una pequeña isla que protegía a unos maravillosos pingüinos, ya casi en extinción.

A la distancia noto que una de las cualidades más importantes de mi padre, fue la seguridad que siempre supo regalarnos sin reserva. No nos defraudó, no desertó, siempre estuvo ahí, y cuando algo malo ocurría en nuestro entorno, sabíamos que podíamos contar con él. Era una roca firme en la orilla de la playa, siempre dispuesta a brindarnos refugio, a socorrernos. Como médico, conoció a muchos hombres y mujeres que fueron sus pacientes y que, con el tiempo, ocuparon posiciones claves en distintas oficinas públicas y administrativas. Si alguno de nosotros necesitaba un trámite, un papel firmado, un timbre notarial, él lo gestionaba con rapidez y eficacia. Cuando volvíamos a casa después de una de esas diligencias, siempre preguntaba: ¿y cómo te atendieron, Pablito? Cuéntame, ¿cómo te recibieron? Y uno, un tanto avergonzado, achicado, le contaba la firme: todo salió bien, muy bien, papá…no joda. Claro que nunca decía ese final, ese no joda me lo guardaba, pero se lo daba a entender de múltiples maneras: con la mirada, con mis silencios. Lo veía ahí sentado, e imaginaba que en algún momento de su vida lo había pasado mal. Nunca se lo pregunté, pero intuía momentos difíciles, tristes, situaciones en las que fue rechazado por algo, por alguien, y donde lo recibieron mal. Juan vivía para su trabajo, y cuando llegaba a casa al final del día, la comida tenía que estar lista para devorarla como si estuviera a punto de partir hacia la guerra. Durante los fines de semana, a veces nos organizaba panoramas, como ir a cabalgar en la parcela del teniente Carmona.

En aquellos días, el mundo parecía más sencillo, menos fragmentado. Las familias se movían en un círculo cerrado de tradiciones y roles definidos, pero dentro de esa aparente claridad se escondían los matices que moldearon nuestras vidas. La nostalgia no solo surge de los grandes momentos, sino de las pequeñas rutinas, como los olores en la cocina y los sonidos de una radio que narraba el día a día. Los vínculos familiares eran complejos, llenos de silencios y de palabras no dichas, pero también cargados de enseñanzas inadvertidas. Las lecciones de vida se transmitían en gestos simples, como el cuidado de una planta en la sala de estar, o en el marcado contraste en los almuerzos entre las historias de Ximena y las reflexiones de Juan. Ahí, entre esas interacciones tan humanas, se delineaba un mapa emocional que aún sigue desorientando mis pasos.

La nostalgia por los días pasados me lleva a menudo a reflexionar sobre cómo los pequeños momentos de conexión y las rutinas compartidas definieron la relación con mis padres. Había algo profundamente humano en esas idas y venidas, en los caminos recorridos juntos, incluso cuando las palabras faltaban. Mi padre, con su forma metódica y su pasión por los detalles prácticos, contrastaba intensamente con mi madre, quien parecía moverse en una órbita de emociones y creatividad desconcertante, casi excéntrica.

Las decisiones cotidianas parecían insignificantes, pero con el tiempo adquirieron un peso inesperado. Cada gesto, desde un comentario casual hasta una mirada fugaz, conformaba un lenguaje propio, casi imperceptible, que hablaba de la compleja red de emociones que ataban a nuestra familia, pero que en otras coyunturas la desparramaban. Aunque en ocasiones la distancia emocional parecía un abismo, pequeños actos se convertían en un puente que de alguna manera nos recordaba que seguíamos conectados.

Con mi madre no tengo recuerdos de ese tipo. Sus historias son más bien estrambóticas y descabelladas. En uno de mis tantos viajes de visita a Chile, cuando ya había partido a EE. UU., mi madre me recibió muy alarmada. Había tenido una pesadilla, me dijo, como muchos de los malos sueños que a veces la asaltaban. Que llegabas de visita a Santiago, me contó, caminabas por sus calles, te cruzabas con familiares, pero no los saludabas. Y claramente me evitabas a mí , tu madre. Qué tremendo, Pablito, me confesó espantada, qué tremendo. Nos pareció tan ridícula esa pesadilla, tan disparatada la escena, que ella misma dejó de explicarla y yo preferí no preguntar por los detalles. ¿Era su inconsciente hablándole claro, traicionándola? ¿Por qué la rechazaba? Trato de recordar esa pesadilla, y compruebo que ese desencuentro fue lo que sucedió después, cuando ya anciana y en sus últimos años de vida, ni siquiera la fui a ver, nada, ni un solo saludo. Simplemente hui. Pero no encuentro los detalles, las cifras, los olores, la música de los semáforos con luces rojas no aparece. Salgo a caminar y tampoco me resulta, no logro penetrar en esos días tristes y engorrosos.

Esa mezcla de generaciones, experiencias y secretos familiares me enseñó que la historia personal no es más que un espejo fracturado. Cada grieta revela algo diferente, una perspectiva olvidada o un eco distante que permanece. Con el tiempo, he aprendido a aceptar esas fisuras como parte de mi identidad, una identidad construida no solo sobre las palabras y los actos de mis padres, sino también sobre los silencios. Silencios cargados de significado, que a menudo decían más que cualquier frase pronunciada.

Las conversaciones ocasionales con mi padre, sus reflexiones sobre la importancia de ser buenos hermanos y los relatos dispersos sobre sus propia vulnerabilidad, fueron como retazos que intentaban coser un manto de unidad sobre una familia que por momentos parecía deshilacharse. Pero, como todos los mantos, también tenían su lado más áspero, ese que rozaba y provocaba incomodidad, y que ninguno de nosotros sabía cómo abordar.

Esas historias se entrelazaban con mi madre, que prefería mirar hacia otro lado cuando el pasado se volvía demasiado complicado. Su relación con los parientes Ramírez Ossa, llena de altibajos, también aportó a mi entendimiento sobre lo que significa pertenecer a un tejido familiar complejo. Lecciones no explícitas, pero profundamente cargadas de significado, me llegaron en esa amalgama de personas que ocuparon nuestro espacio físico y emocional.

Años después, entendí que esas historias familiares, a menudo confusas y fragmentadas, eran como un rompecabezas que nunca terminaba de completarse. Cada relato, cada anécdota, constituía una pieza que intentaba encajar en un todo más grande, pero siempre había espacios vacíos, bordes deshilachados que no conectaban con la perfección buscada. La relación de mis padres con sus respectivas familias fue un reflejo de esos matices, de esas fisuras que nunca lograron cerrar del todo. Pero, ¿acaso no sucede lo mismo con todas las familias? Nos enseñan a ocultar los bordes irregulares, a ignorar las piezas que faltan, mientras repetimos la narrativa de que todo está en su lugar.

Esa falta de conexión, esa distancia que a veces parecía insalvable, se materializaba en momentos pequeños y sutiles. Una llamada que no se hacía, una visita que se postergaba indefinidamente, una carta que nunca llegaba. Y mientras más reflexiono sobre esas ausencias, más me doy cuenta de que no eran simples vacíos: eran ecos de decisiones tomadas en el pasado, de heridas que el tiempo no ha logrado sanar del todo.

Con el paso de los años, la dinámica familiar se fue transformando. Los recuerdos se entrelazaron con emociones contradictorias: amor y resentimiento, orgullo y decepción. La fragilidad de nuestros vínculos parecía una constante en nuestras vidas. Durante las comidas familiares, las conversaciones a veces se convertían en un escenario donde cada palabra revelaba más de lo que se pretendía, y donde los silencios prolongados eran tan elocuentes como las afirmaciones.

La figura de mi padre continuaba siendo un pilar fundamental, pero también una fuente de preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos ocultaba en sus gestos metódicos? ¿Qué cargas llevaba sobre sus hombros? Había días en los que parecía que una sombra de melancolía lo rodeaba, aunque nunca dejaba que esa tristeza se apoderara por completo de él. Por otro lado, mi madre tenía una manera particular de abordar los conflictos: a menudo los convertía en historias, exagerándolos hasta el punto de que lo serio se volvía absurdo y lo trivial adquiría un dramatismo insospechado. Era su forma de encontrar belleza en el caos, una especie de terapia que nos hacía reír y reflexionar al mismo tiempo.

Mientras tanto, en los rincones de nuestra casa, los ecos del pasado seguían resonando: las historias de los parientes distantes, las fotografías en blanco y negro que revelaban fragmentos de vidas que nunca llegamos a conocer completamente, las cartas que acumulaban polvo en cajones olvidados. Todo esto constituía un legado emocional que, en su complejidad, nos enseñó que la familia no es solo un lazo de sangre, sino un entramado de recuerdos, valores y desafíos que nos moldean.

Se me esconde el código para entender plenamente todo lo que he vivido; no se cómo detenerme, y entonces huyo.

¿Dónde quedó esa roca firme en la orilla de la playa? ¿Quién me la movió?

¿Qué hubiese pensado mi papá de todo esto?