En esos años, en los 80, había llegado a los Estados Unidos buscando una mejor vida, u otra vida, o un camino distinto a seguir y que no encontraba en mi país de origen, Chile. Cuando llegué me costó trabajo aterrizar en ese país que empezaba a conocer a golpes; pero logré tocar tierra, aunque titubeando, cuando llegué a la Universidad jesuita de Georgetown, en Washington DC. La Universidad está situada en un barrio pequeño, de calles angostas, donde conviven estudiantes, políticos y gente de la alta sociedad norteamericana.

A esa iglesia venía John Kennedy los domingos, te dicen orgullosos algunos lugareños cuando pasas frente a la Holy Trinity Church, una pequeña iglesia católica pintada de blanco. Afuera, las veredas de piedras y ladrillos rojos te ofrecen pequeñas boutiques, shops, restoranes y bares, que están siempre limpios y lustrosos, invitándote a pasar. En ese barrio la vida de los sacerdotes me pareció demasiado cómoda, muy distante a los problemas que combatían los sacerdotes que yo había conocido antes, los chilenos, como Chago Marshal que llegaba sin aviso a almorzar a la casa de mis padres (le tenía terror a la nata que se le formaba en el café con leche). Muchos de ellos eran sacerdotes que vivían en poblaciones populares, rodeados de gente agobiada en la pobreza, de pocos recursos económicos, asfixiados. Pero en Washington me ocurrió todo lo contrario. Noté la opulencia, los coloridos autos deportivos, las casonas altas y de ladrillos rojos y edificios de piedras lustrosas que resaltan el dinero y el poder. Yo estaba recién llegado a los Estados Unidos, y esa afluencia que veía y palpaba con la vista, con mis manos, la interpreté como un problema mío, de percepción torcida como resultado de la «caída libre» que todavía experimentaba después de haber agarrado una radio de onda corta y una mochila, para partir rápido de Chile, huyendo de mi familia y mis amigos, y también de mis paisajes, como ese océano salpicado de roqueríos que tenemos en la zona central chilena. Mi idea era asistir por unos pocos meses a la universidad de Georgetown para mejorar mi inglés e incorporarme a esa sociedad que recién empezaba a conocer.

Ese día llegué ahí porque me había enterado que en el Healy Hall, un emblemático edificio de la Universidad de Georgetown, Ilya Prigogine, premio Nobel de Química en el año 1977, dictaría una conferencia sobre Teilhard de Chardin. La especialidad de Prigogine fueron los estudios relacionados con la termodinámica de los «procesos irreversibles», donde proponía que la aparición, o el desarrollo de la vida, podía ser visto como un proceso irreversible. Ese fue su tema, y desde donde extendió sus tentáculos hacia las humanidades, como tratando de firmar un tratado de paz entre esas dos culturas. Teilhard de Chardin fue un cura jesuita, que varios años antes, en la década de los 40-50, ya había empujado sus intereses hacia el área científica de Prigogine. Teilhard me entusiasmaba, porque mi madre, por la gran admiración que le tenía, le había dedicado un cuarto especial en su casa de verano, en Algarrobo. Siempre recuerdo un cuadro que colgaba sobre la pared, tenía citas y fotografías de él junto a sus libros. Teilhard cultivó su hipótesis trabajando como paleontólogo en la teoría de la evolución, donde pagó caro por esas intromisiones temerarias que no fueron bien vistas por sus superiores. En esos años, era peligroso para un religioso hablar de evolución. Fue así como nunca le permitieron publicar un libro suyo; todos los textos que mi madre tenía acumulados en “el cuarto de Teilhard” fueron de aparición póstuma.

Llegué al salón de la conferencia con bastante antelación y me senté al lado de una señora de pelo blanco, muy delgada, que en ese tiempo me pareció una viejita pronta a ser momificada, una reliquia de ojos vivaces. Ahora que miro con más insistencia hacia un pasado que me recoge, que me empuja, me salpica, me doy cuenta de que ella tenía menos años que tengo ahora yo. Era de tez blanca, pálida y de un cabello aún más blanco. Desde un principio se interesó en mis asuntos y correspondió cariñosamente a mis saludos iniciales. A lo mejor me conversó porque, como recién llegado de un país tan lejano como Chile, le desperté curiosidades exóticas, que encajaban bien con Prigogine y con Teilhard Chardin en ese salón oscuro en que estábamos sentados. Con el tiempo me terminaría invitando a su casa, ubicada en 1529 44th St NW, detrás de la Universidad de Georgetown. Recuerdo que en una ocasión me regaló un libro religioso, «Signs of Glory«, que ella había escrito hacía poco. Nunca lo leí, pero lo guardo entre mis libros y papeles. En una de esas comidas conocí a un amigo suyo, un famoso cura jesuita, Avery Dulles, un teólogo de mucha alcurnia y bastante historia enraizada en su país. Era hijo de John Foster Dulles, Secretario de Estado en la administración de Eisenhower donde llegó a ser el administrador de la guerra fría. Un tío suyo, Allen Dulles, fue jefe de la CIA entré los años 53 al 61. Uno de los aeropuertos de Washington -a donde yo había tocado tierra hacía poco- llevaba su apellido, «Washington Dulles International Airport«. Avery fue un tipo exitoso pese a que nunca se dedicó a esa política donde su apellido resonaba, tenía plataforma. Hizo su propia carrera al margen de la política partidista, donde llegó a ser un reconocido y prestigioso teólogo. Tanto que en el año 2001, Juan Pablo II lo nombraría Cardenal, saltándose muchos muros, códigos y convenciones. Muchas veces, después de las comidas, él me fue a dejar en su auto a mi departamento que quedaba a pocas cuadras. Hablábamos poco, mi inglés era rudimentario, pero lográbamos conversar algo sobre Chile. Durante esas comidas no me atreví a preguntarle por su padre, ni tampoco por su tío.

En esa misma casa y de la misma manera conocí también a Jim White, un estudiante de medicina con el que muchas veces me junté a conversar y a compartir en los comedores de la universidad, o en algún restorán de comida rápida de ese Georgetown bullente de estudiantes. Jim arrendaba un cuarto en la casa de ella, ahí vivía. Recuerdo que cuando se recibió de médico, me invitó a una celebración en una de las casas estilo victoriano que hay en Georgetown, vecina a donde había vivido John Kennedy con su familia. Las casas están adosadas (townhouses), y lucen fachadas de ladrillo y piedras lustrosas. No se permiten edificios altos o de estilo diferente. Son casas estrechas, pero de varios pisos que suben como caracol hacia las azoteas, y desde ahí, desde bien arriba, descuelgan una vista hacia la ciudad y la luminosidad de Washington. En la fiesta vi todo el resplandor de Georgetown, ese encanto de aparente barrio chico, pero a pocas cuadras de la gran ciudad. Tomamos cerveza en unos jarros grandes, como si la salud del mundo dependiera de ello. Entre el bullicio y las carcajadas, respiré futuro y cierta inmortalidad: todos éramos jóvenes. Cada uno conversaba a gritos sobre los planes a futuro, los nuevos trabajos y traslados a ciudades lejanas. Me contagié del ambiente; éramos jóvenes, me sentía joven, estaba en lo más alto, donde nada parecía inalcanzable, todo era posible. Entre sorbo y otro trago de cerveza, Jim me contó que el cura Avery, como regalo de graduación, le había dado una Biblia con anotaciones al margen que él mismo había hecho.

Con el tiempo finalmente terminé tocando tierra. En Georgetown todavía me sentía distante, pero ya no me chocaba. Con Jim terminaríamos viviendo en ciudades distintas, pero comunicándonos regularmente por teléfono. En una oportunidad, Jim nos vino a ver a Cleveland y se alojó en nuestro departamento de estudiante en un sofá que se estiraba como cama. Con los años seguimos en contacto con una regularidad espaciada que después misteriosamente se apagó, fue difícil ubicarlo. A Louise le ocurrió lo mismo, se le hizo difícil contactar a Jim. Pasaron unos años y nunca nos logramos conectar, como si alguien hubiese borrado a Jim del mapa. Pasó a ser un misterio no resuelto.

Sentado en este escritorio, en el año 2001, llamé a Louise por teléfono. Conversamos largo, me contó que estaba feliz porque había ido a Roma junto a un grupo grande, acompañando a Avery que lo habían ungido Cardenal.

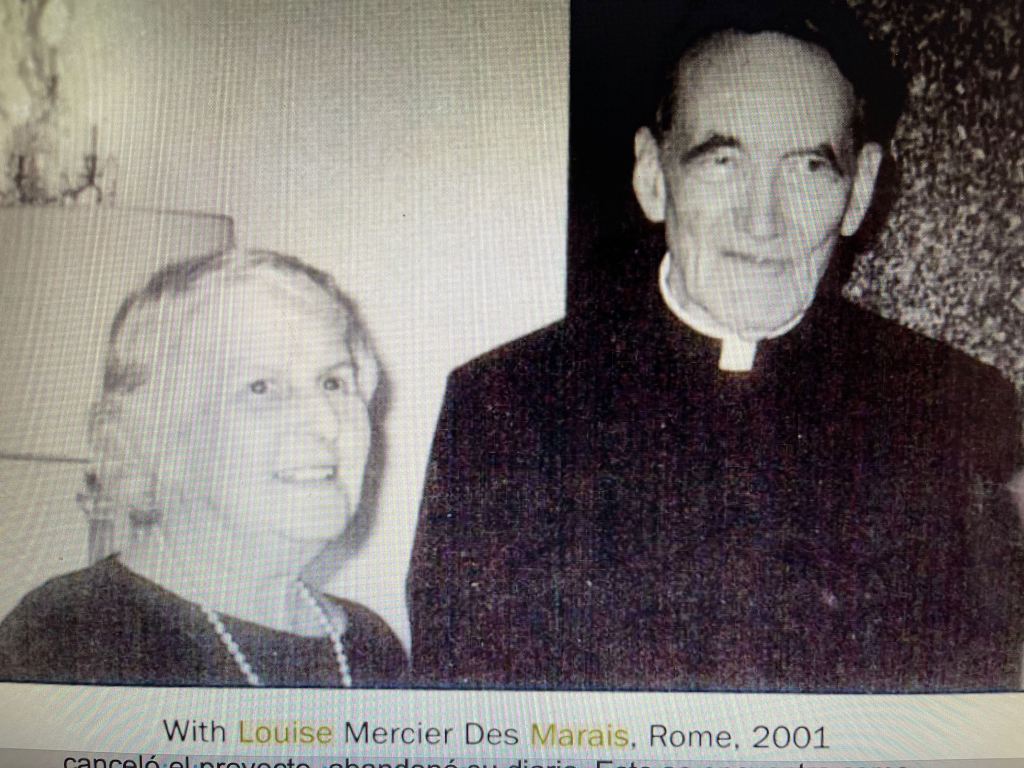

Busco en la Internet y encuentro el libro donde hablan de Avery Dulles y su vida. En la página 518 me encuentro con la foto de Avery y Louise, los dos sonriendo, los dos mirando hacia la cámara con algo de complicidad; los dos felices. No lo pude evitar, pero con la foto al frente, los imaginé formando una pareja, unidos para siempre por un matrimonio sólido. En el mismo libro, en una nota, leo que Louis conoció a Avery en sus años de juventud, cuando ella llevaba un diario (1936 – 1948) que se guarda sin publicar en los Archivos de la Arquidiócesis de Boston. Ahí cuenta sobre su vida y su futuro de ese entonces. El 6 de julio de 1946 escribió: Al menos ya lo sé. Avery quiere hacerse jesuita. Dios lo bendiga. A las pocas semanas de ese reconocimiento, no escribió nada más, ni una palabra adicional. Canceló el proyecto y abandonó su diario, lo dejó de lado.

Por teléfono le pregunté por Jim. Me dijo que no había logrado hablar con él, que desde hacía tiempo se había puesto escurridizo, misterioso; pero había hablado con su hermano, y que Jim había fallecido hacía poco, había muerto de SIDA. Me costó creerle, pero de inmediato, como si me descorrieran un cortinaje polvoriento, los silencios de Jim adquirieron otro sentido, uno más verdadero. Estaba claro que una vez enfermo, había escogido alejarse de la vida, de sus conocidos y amigos para partir solo. Miré hacia mi alrededor, hacia las fotos, los retratos que había colgado en las paredes de mi oficina, y los vi distintos. Imaginé la soledad de Jim. Vi y sentí la fiesta en Georgetown. Estaba pensando en los laberintos de su vida, cuando Louise me despabiló con la noticia de su entierro. Lo sepultaban en pocos días más, me dijo, y mencionó la fecha, la hora, y la dirección del cementerio. En esos años se me hacía difícil y costoso viajar a otra ciudad. Me entusiasmaba la idea de conocer algo más de Jim y de su familia; pero tuve que terminar con la llamada. Estaba en mi oficina que a medida que avanzaba el día, se inundaba de emergencias y problemas que tenía que atender. Colgué el teléfono y me costó esfuerzo alinearme junto a mis obligaciones diarias. Tim entraba para consultarme algo y tenía que responder varios e-mails. Días después de su entierro, llamé nuevamente a Louise. Me dijo que había hablado con el hermano de Jim, pero pronto dudó y se interrumpió para agregar nuevas anécdotas. Me dijo que desde hacía tiempo y pese a que Jim era médico, le pedía con cierta regularidad que le mandara noticias por correo, recortes de diarios, lo que tuviera a mano sobre el SIDA. Nunca sospeché, me dijo. Íbamos a despedirnos, cuando le pregunté por el hermano, qué le había contado el hermano de Jim cuando se encontraron en el cementerio. Hablamos poco, me dijo.

Días después, por teléfono, me confesó que el hermano padecía la misma enfermedad. ¿Cómo?, le pregunté con esa inseguridad que uno a veces muestra cuando no ha entendido nada, absolutamente nada de lo que te ocurre. Eso me pasó a mí, Cristián, me aseguró, creí no haberle entendido nada, y no me atreví a preguntarle más detalles; pero tiene SIDA, el hermano de Jim tiene SIDA, aseguró.

Recuerdo que varios años después la llamé imaginando que nuestra hija, Camila, podría alojarse en su casa por un viaje que tenía previsto a Washington. Pero Louise se notó complicada. Después me dijo que estaba afligida, porque tendría que vender la casa de Georgetown. Me insinuó que su exmarido le complicaba la vida, deseaba vender la casa para reclamar su parte, me dijo. ¿Y sabes otra cosa?, me preguntó antes de cortar:

-¿Sabes otra cosa?:

-¿Qué?

-¿Sabes tú por qué me divorcié?

-Ni idea

-Mi marido ya no me tocaba y después me abandonó por otro hombre.

Cuando la escuché, creí entenderle mal. Tampoco me atreví a preguntarle por otros detalles. ¿Había escuchado bien lo que me dijo?

Cinco años atrás busqué a Louise en la Internet, en Google. Todavía vivía, residía en Nueva York y tenía más de 90 años. Pensé en llamarla antes de que todo esto se acabe, antes de que todo se termine y ya no quede nada. Necesitaba preguntarle por Jim, o por el hermano de Jim, o por su exmarido, o por Avery cuando era joven, en el 46 y ella llevaba un diario y lo buscaba. Pero no lo hice, no encontré su número. Probablemente ya están todos muertos, pensé.

Por los ventanales noto que llueve en Plymouth. Aquí en Michigan entramos hacia un invierno helado donde los perros correrán felices. Abro mi diario mientras veo caer las hojas amarillas de unos árboles cercanos. Me siento frente a mi escritorio. Al abrir mi diario, escribo por unos minutos hasta que llego a percibir a los que no están entre nosotros; los veo moverse, reír, llorar, morirse. Siento que todavía me acompañan entre las páginas del diario, y no los puedo dejar, no los puedo abandonar ahora que se mueven entre el recuerdo y el olvido.